推荐阅读

中国近代“公益”的观念生成:概念谱系与结构过程

中国近代“公益”的观念生成🧯:概念谱系与结构过程

武洹宇

原文发表于《社会》2018年第6期🤽🏻♂️。

摘 要🐙:与过去普遍认为中国“公益”概念舶自近代日本的观点不同,本文发现中国本土的“公益”语汇至少在清代中期已经出现,并具有经济收益、国家利益与地方公事三种用法。其中,表示“国家利益”的语义很可能随着《万国公法》的东渡而重塑了日本近代的“公益”概念🧚🏽📳,并于19世纪末伴随宣传维新思想的著述出版而传入中国,成为变革话语的建构工具。“公益”概念遂于清季十年得以普及并发生语义重构😂。综观其重构以后的语义格局🚴🏼,系列新生语义的现代特质一方面在于其所表征的“国家利益”被赋予了支持政体转型的群学理论与变革实践,另一方面亦承载了这一转型过程中国家与地方之间错综复杂的动态关系以及两者对“公”合法性资源的争夺,两个方面共同反映出中国“公益”的开端与国家制度近代转型之间的同构关系📈🧘🏻♀️。这一同构在何种程度上可能形塑了中国公民性在特定文化脉络中的历史养成🚴🏽,或能为今天探讨公益慈善与公共精神提供一种关注本土内生属性的问题意识𓀋。

研究问题与文献起点

中文“公益”一词在今天是常见用语,基本表示“公共的利益”🌁,并常与“慈善”连用而呈现“公益慈善”的整体表达🤖。据朱健刚(2011:225-226)的梳理🦹🏼♂️👶🏼,当代公益慈善研究主要由三股思潮构成:第一股是以慈善为主题的研究,在中国语境中多理解为慈心善念的驱动,具体表现为好善乐施与好人好事🧜🏼♂️;第二股来自对民间组织的讨论🤷🏽🚵🏻,研究对象包括社会团体👫🏻、民办非企业单位👋🏽、基金会以及大量并未注册或非正式注册的志愿团体,学界对它们的研究主要聚焦“政府—市场—社会”关系的理论框架以及有关市民社会的种种可能🏏;第三股则是政府建设“和谐社会”的思路🐝,公益慈善既是政策的关注焦点,亦是政策法规的专门用语🩶。

以上三股思潮中,第二股思潮的影响尤为显著,故相关研究对于中国当代公益的理解也较多地参照西方学界对于“philanthropy”以及“public interest”的界定与阐释,如培顿、穆迪和西铂对于“philanthropy”的定义即常被援引(Payton and Moody,1988:4-5🙋🏽♀️;Silber,2002:93;朱健刚,2011:226-227;李荣荣🌌,2015:71)👨🏿🎨。其中➛,对公民性、志愿性和公共性的强调与第二股思潮的旨趣彼此呼应👩🏼✈️,逐渐形成以公益慈善领域探讨当代中国公民意识与公共精神的研究脉络(高丙中、袁瑞军,2008;朱健刚🪴🐯,2012;杨团🕒𓀒,2012)👍🏿。

与此相应和✵,历史学界对于中国传统慈善向近代公益转型的研究亦与公共空间、市民社会等术语勾连对接,但基本认为明末以后的中国社会其实并未形成一个欧洲意义上的“公共空间”(Wakeman,1993; Rowe,1993;Rankin,1993; Madsen,1993; Chamberlain,1993; Huang,1993;夫马进🙅🏿♀️,2005;梁其姿,2013)。那么,中国近代公益在其诞生之初究竟蕴含着怎样一种新型的公共意味?这一问题始终模糊不清,因为学界对中国历史语境中的“公益”具体何时出现及其话语构造的现代特性尚未展开充分研究🧑🏽🦱。

目前对于中国近代公益的解释大体呈两种路径🌚🥟。第一种即以当代公益观念或西方“philanthropy”或“public interest”的理解来整合中国历史上的诸多实践🧍🏻♂️,于是历朝历代皆有例可举,多指建桥修路、围堤筑坝、出资教育、赈济灾荒等关涉公共福利之事(章博,2000🧳;谢羽,2008;王栋梁🙋🏻♂️,2009;何兆泉,2009🛡;宋燕鹏👩🏻⚕️,2010🤽🏽♂️;李娟娟,2013;曾桂林🧗🏻♂️,2018)。但记载这些史实的原始文献语境其实并未使用“公益”二字🥈🏥,而是多用“义行”“义举”或“善举”🫄🏽。

第二种则将“公益”视为中国整体发生近代转型过程中一个子领域的转型产物👩❤️👩,基本沿用鸦片战争作为中国近代史的分界进行论证,故将清末民初视作中国传统慈善向近代公益转型的发端🧍🏻♂️,并从中阐发了慈善思想与观念从“重养轻教”转向“教养并重”、实践主体与关怀范围由富人精英对弱势群体的救助转变为普通公民对广泛社会议题的回应🙋🏿♂️💃🏽,以及筹款融资方式的多样更新等“近代”特征(朱友渔,2016:93-98;夫马进,2005:533-602;黄鸿山、王卫平,2009;王卫平,2005;王娟,2010;朱英,2001👩🏻🔬;周秋光、曾桂林🪲🚗,2007)。

然真正与“公益”二字连用的事物究竟何时出现?它们具体所指何事?上述两种路径的研究仅零星涉及🏠。研究者们发现👨🦯➡️,中文的“公益”概念似乎在20世纪初才开始出现(杨团🏂🏿🛏,2009:2-3;王硕,2013:151;刘珊珊,2015)。台湾学者陈若水(2006:110-111)对此写道🧑🏿🔬:

“公德”之外,清末还流行一个相关的新观念🚀,就是“公益”。学界对这个课题好像还缺乏研究👦,这里是说✋,只是一个非常初步的观察。在中国,“公益”一词使用似乎非常晚,几乎不见于20世纪以前的文献🤸🏻,但刚一出现就极盛行,频繁程度甚至超过“公德”。“公益”一词不但常见🛌🏿🐬,而且经常与公德同时出现,有如鸟之双翼,带动了晚清新型公共意识的起步🤖👨🦰。

秦晖(1999:168-169)是最早对“公益”语源进行探究的学者🙏。他明确指出中文“公益”乃近代语汇👩🏽✈️,经日本转译而来♠︎,同时提到:“明治年间的日本学者留冈幸助🚛,曾著有《慈善问题》一书,以笔者所知☃️,把西文之Charity与Philanthropy译为‘慈善’,Public Welfare译为‘公益’,亦自留冈幸助始。”自此,“留冈幸助”与“1898”两个关键信息成为论述中国近代公益事业的重要背景而被广泛引用🤰🧑🏻🦼。

对于1898年以前中文中是否存在“公益”语汇,秦晖(1999:169)一笔带过地表示,自己在古汉语中未曾查到“公益”一词。陈若水(2006:110-111)亦言其“几乎不见于20世纪以前的文献”。但陈氏提到了两条线索:一是光绪八年(1882年)版的一份族谱中,曾出现“公益事”字样💄。笔者按图索骥,查到该族谱原文语句为𓀈:“族中有公益事👨👩👧👦,宜以厚富者当之👩🏽🚒,不可派贫乏者出赀🩰,有余以补不足”(陈捷先、盛清沂🙋🫙,1987:94),由此猜测“公益”也许是中国本土语汇🫑,只是相对鲜见🖱。第二条线索是“公益”在19世纪80年代的日本社会已为习见用语,约与西文utilitas publica🌌、public interest、public benefit等对译,主要作为法律语汇,以表示国家利益和集体性的社会利益(陈若水,2006:112)。从中可以断定🔲,日文“公益”的出现并非始于留冈幸助,而应更早。

基于这些讨论,刘珊珊(2015)发现“公益”一词在1895年版的《日本国志》中已频繁出现。该书作者为广东梅县人黄遵宪➞🔇,1877年就任驻日参赞🤦🏿♂️,深为明治维新所带来的社会成效所震动,于是撰写《日本国志》🫣,为国人详细介绍日本社会的各个方面。《日本国志》完稿于1887年,延至1895年才得以刊印🐈⬛。该书一经问世便引发极大反响,对康有为、梁启超等大批志士仁人产生了深刻影响。“公益”一词遂开始在康、梁等人的著述中频繁出现,故而推测中国近代“公益”语汇的出现和普及很可能与《日本国志》有直接关系。

如果中文“公益”概念果真自清末这一现代国体开始生成的时段出现并普及,那么“公益”语汇的内部构造必与当时国家话语的建构及其现实基础有着错综复杂的逻辑关联👠。因此🖖🏽🤽🏼♂️,本文将从概念谱系与思想观念的角度入手,尝试回归中文“公益”使用普及之初的时代语境🧑🧑🧒🧒,在其概念视野具体化的展开之中✍🏽,进一步厘清中国“近代公益”的本土脉络👨🏿🦱,探索晚清慈善领域内部诸种近代特征之间的结构联系及其可能揭示的“新型公共意识”之实指💪🏿。

中国本土的“公益”概念

上文指出🤾🏼♀️,学界基本认为中国“公益”的概念自日本舶来,刘珊珊(2015)的发现则将舶来时间从20世纪初提早到戊戌维新。至于“公益”一词是否具有本土渊源🔈,仅有一点模糊不清的蛛丝马迹,让人难以判断。这些隐约微弱的线索是否昭示着另一种可能?笔者曾在道光十一年(1859年)的一份禀帖中🕝,见到一间以“公益”冠名的茶行。该帖全称为《广州各商行团体联名向英国领事投递的禀帖》,由广州34家商行向英国驻广州领事馆联名呈递🦸🏽♂️👨🦲,反映葡萄牙人假借英国名义拐卖中国人口出境😱,而葡国领事置之不理的情况⏩,以期英方过问➡️。此为笔者所见“公益”二字最早的中文连用。

其中,与茶叶有关的商行总计5家,分别为红茶帮🧚🏼♀️、绿茶帮、清远茶行、公益茶行和锡金茶行。除“公益茶行”外,其余4家或以茶叶品种命名,或以茶叶产地命名🍽,与社会事业全无关联。“公益茶行”既位列其中,“公益”之意则很可能与社会事业并无关联,这意味着中文“公益”或有本土的语汇渊源♣️,且用法与今日颇为不同。沿着这一思路,笔者进行了专门留意🕢,发现“公益”二字的确在甲午海战以前就已经连用,并且形成了至少三种主要的语义用法。

(一)经济收益

第一种是作为金融语汇,表示共同的经济收益。以目前的资料来看👩🏿🏫,“公益”二字与表示商行或金融机构的名词连用大约从19世纪80年代开始,如“公益洋行”“公益当铺”“公益汇利公司”🐐,等等🤲。为透彻解读此类“公益”🙇🏼,首先需要弄清这些机构的性质👰🏻♀️。

1882年👩🏿✈️,一家“专运吕宋大票”的“公益洋行”在上海开张🙍♀️。吕宋票是最早传入中国的一种彩票,可见出售彩票是这间洋行的专门业务。1889年,《申报》上刊出一间“公益当铺”的股权转让告示,其中一句简略点出了该当铺的几项主要业务,具体包括典务账目🚣🏽♀️、官项存款和钱庄往来🏨;1898年,一间名为“公益汇利公司”的企业在上海美国领事馆注册,并于《申报》上刊登公司章程,说明其业务范围包括“借款抵押房屋、地皮各项产业货物生意”,同时详细说明了参股营利的规则,其中一句写道:“可以保本利而获花红,诚公益也。”由此可知🈁,作为金融语汇的“公益”主要表示集资者或参股人共同的经济收益,故前述“公益茶行”极可能同属一类👇🏿。

值得一提的是,笔者目前所见最早以“公益”冠名的团体是1886年《申报》短讯中提及的一个“公益会”,系由粤东地区商人发起👨🏻🌾。该会以股份形式筹集“饷银百八十万两”,以济军需,饷银却因制军不悦而被退还👩🦱。“制军”为清代地方总督称谓,可知该会乃为地方军队筹资🧑🏻🦯。可惜史料匮乏,无法侦知该会更多信息,故此处“公益”用法尚不明朗,它既可能表示参股人的经济收益🦟,也可能表示该会所维护的地方利益,抑或两者兼有。

(二)地方公事

第二种用法主要表达涉足地方公共事务的士绅善举。在1884年贡生冯骥声为户部四川司主事举人陈尹东所撰写的一篇墓表中,即有“公益”一词💶。原文如下:

凡地方善举🙆♀️,无不当仁不让,而尤以奖劝后进为己任🤹🏻,主讲雁峰书院十余载,高材生多远来请业,学舍几满👩🏻🦼➡️,师口讲指画,循循善诱🤸♂️,被其成就者不少,至师之为人秀挺,菔立瞻视🧑🏽🎨😕,伟如天性🙇🏼♀️。素孝友💂🏻🤾,四岁失恃,事父及继母👨🏿💼,能先意承意,待异母弟魁标友爱有加🪜,从兄某蚤卒,遗孤数岁🧑🏿🚀,师为抚养成人,视同己子🤙🏻,而其联合族人建祠🪨、修谱尤独任其艰。居恒慷慨好义,家无中产👩🏽🎤❤️,而趋人之急如鸟之发。族中贫者有婚葬事,辄解囊助🐧,毋少靳。乡里中有鼠牙雀角,无不以一言而排难解纷😠,且建约亭以敦风化,创宾兴以惠士林,邀图甲以免徭役,种种公益之举⚅,其嘉惠于里间者🖥🏗,深矣。

墓表历数陈氏种种地方善举🏃♂️🧑🏻🦼,既有善待异母兄弟与组织建祠修谱等家族事务🎴,亦有书院讲学、赡养友人遗孤、救助贫困乡亲👩👩👦、排解纠纷和立定乡约等家族之外的地方事务,最后全部归结为“种种公益之举”🧙🏿。由此可见,墓表语境中的“公益”之“公”是包含了家族事务在内的地方公事,其实践主体士绅亦往往具有“族长、地主和道德(知识精英)三重身份”(金观涛🎸、刘青峰,2009:81)。因此,这一语义所对接的现实空间,乃是以家族及其精英代表为本位的一种地方公共空间🏄🏽🐒。

(三)国家利益

第三种是作为法律语汇,主要表达国际交往间的国家利益🧎♂️➡️。这一用法始自1864年美国传教士丁韪良翻译的《万国公法》😹。该书译自美国国际法学家亨利·惠顿所著《国际法原理》。将惠氏原著与丁氏译本两相对照,可知译文中出现的8次“公益”所对应的英文表达其实各不相同👴☺️。具体可细分为以下三种情况。

一是表达国际交往间的常例与习惯🫛🧖♀️。在第2卷谈论各国法律权限的语境中,有一句曰:“盖各国本操专权➗𓀕,随己之意见🥷🏼,为己之公益📆,以辖疆内之人物焉”(惠顿,2003:105)。其中“随己之意见,为己之公益”所对应英文为“according to itssovereign will and public polity”(Wheaton, 1836:163)🚶♂️➡️🤹🏼♀️。同在第2卷论述个体于他国犯罪🙌,经他国法院裁定后,回到本国疆域是否应予以追究的问题时😞,译句写道:“然诸国以友谊公益,各循常例”(惠顿,2003:105),该语句之英文表述为“the general comity, utility, and convenience of nations”(Wheaton,1836:206)。

二是表达与私人利益相对的国家利益。在第4卷论及交战条规部分👩🏽🦱,译文句曰:“有时交接为有益之事,但人民不得以己之私利为公益也”(惠顿⏭,2003:121)。其中,“己之私利”与“公益”的英文分别为“private advantage”和“the general interests of the State”(Wheaton,1836:383)。同在第4卷有关立订合约的内容,译文写道🛌🏼:“公师有云:‘倘为公益许退让地方,毁坏民产,必当赔偿。’”(惠顿,2003:254)其中🧙🏿♂️🧑🏻⚕️,与“民产”对立的“公益”,英文为“the general welfare”(Wheaton,1836:608)👨🚒。

三是表达国家与国家之间的共有利益。在第4卷论及丹麦所辖海域设灯塔🩸、缉海盗,维护各国过往商船利益时🎏,译句曰👰🏿👰🏼♂️:“……是于诸国不无公益也。”其中,“公益”的英文表述为“...has been ...beneficially for the protection of commerce”(Wheaton,1836:242)。同在第4卷,谈及瑞士于法奥战争中作为中立国的作用,译句为:“此乃欧罗巴诸国之公益也……”(惠顿,2003:223)🈷️。此处,“公益”所对应英文为“in the service of those States”(Wheaton,1836:484)。

由上可知,多处“公益”实为意译🎣🏵,明确直译的短语仅有“the general interest”和“the general welfare”👩🏼🔧。由此亦可知🤷🏼♀️,最早与西文进行对译的“公益”更有可能为中文语汇,而非日语。丁韪良是晚清著名的“西儒”,曾多次受聘担任清廷对外谈判的翻译,故感到很有必要译介西方国际法典籍。这一想法得到了清廷支持🤼♀️,总理衙门遣专员为其校对书稿☎️,公费印刷后,恭亲王奕又指派四人前去协助最后修订🧑。因此,尽管翻译《万国公法》的主要执笔者是美国人👨🏻🦯,但这并不影响该书用语的严谨与规范👨🏿💻。书中既多次以“公益”二字连用表达国家利益和国际公共利益🧏🏿♂️,必是经过斟酌👁🗨#️⃣,符合当时中文表述的习惯与规范的。

“公益”词汇的跨国流转

1865年,亦即丁韪良翻译《万国公法》的第二年,日本幕府便以丁氏译本为蓝本翻刻了《万国公法》👦🏻👨🏽🏫。陈秀武(2009)的研究表明🧝🏼♀️,该法不仅迅速成为日本外交的重要工具和制定政策的参考文献,并且深入到政府对普通民众的日常教化💶,如在1871年的一张日本小学课表中🦹🏿,便有学习《万国公法》的内容。

事实上,包括《万国公法》在内的大量汉译西典,自17世纪始便持续东传,成为西方思想输入日本的重要渠道,由此出现了一大批借助汉字表达西学内容的日文语汇𓀇,如“革命”、“科学”、“文明”、“教育”等🎃,学界谓之“和制汉语”。其中,有相当一部分又在19世纪末至20世纪初随维新思潮的兴起而回流中国(魏亚坤,2006:19-28)。“公益”极可能为其中之一。那么,1865年以前的日本语汇中是否存在“公益”呢?仅就笔者目之所及🧗🏼,查到至少在江户时代已经出现,总计发现三处史料。其中,最早一条出自享保七年(1722年),其余两条皆在天明二年(1782年),兹将原文与中译对照如下:

(1)金澤城主前田治脩、城下の貞婦璵都を賞し、銭若干を与へ、會津耶蘇郡栗生沢村の民市左衛門の公益に篤きを賞し🎯、城主松平容頌、米若干を與ふ。

译文:丁未日🧐,幕府于日本桥榜示,全体代官所辖之领地有与他藩封地参差交错者🤹🏻♂️,若需开垦,务由代官👩🏼🍼、藩主及其土民熟议。又🚠,代官之命令,若有不和公益而为害部民者,允许起诉🙎🏻♀️。

(2)幕府、越後頸城郡川浦村の農下鳥冨次郎、資財を擲て公益を興し、諸氏救助の功あるを賞して、銀を賜ひ、苗字帯刀を許す。

译文:越后颈城郡川浦村农民、下鸟富次郎捐资兴办公益,救助诸氏👋🏽。幕府嘉奖其功,赐银🤦🏻♀️,允许其使用苗字(姓氏——译者注),并可佩刀。

(3)金澤城主前田治脩🐻、城下の貞婦璵都を賞し、銭若干を与へ、會津耶蘇郡栗生沢村の民市左衛門の公益に篤きを賞し、城主松平容頌🫠、米若干を與ふ。

译文:金泽城主前田治修嘉奖城下贞妇玙都,予钱若干。会津耶苏郡栗生泽村之民、市左卫门热心公益,城主松平容颂嘉奖之,予米若干。

从“不和公益而为害部民”“捐资兴办公益🫲🏻,救助诸氏”到“热心公益,城主松平容颂嘉奖之”,可见其中“公益”大致泛指有利于当地公众福利之事,并与幕府、城主等统治者利益一致。从时间上看,它们早于笔者所见1859年中文“公益茶行”的记载,因此中🏋️♀️、日两国很可能各自有着本土的“公益”语汇,但早期皆不常用🧗🏻♂️。据陈若水等人的考证,“公益”大致在明治时期的19世纪80年代成为日本社会的习见用语,经常用于法律语境,表示国家利益,如1880年颁布的《刑法》第二编即为“有关公益的轻重罪”(陈若水,2006:112;周振杰,2013:80)。

事实上,以“公益”表达国家利益的用法一直延续至日本当代🧍♂️🎟,民法学家史尚宽(2000:38)发现👆:“日本民法不用‘公益’二字👨🏽🔬,而易以‘公共福祉’者,盖以公益易解为偏于国家的利益……”姜克实(2011)在对日本近代社会事业发展的研究中就专门区分了贯穿其中的两条主线:一是源自宗教的“爱”的情感,另一种便是表示国家利益之“公益”。这些发现与沟口雄三(2011:83)对日本“公”观念的解释两相呼应,他写道💸:“……日本的公👨🦯,把国家的公作为最终并最大的领域,至此为止……实质上是止于国家的公。”依此逻辑,民众的公共福利应从属于“最终并最大”之公——国家利益。正田健一郎的研究具体阐发了这一“从属”关系的近代演变💸。通过对大正十年(1921年)一桩财阀被刺事件进行剖析🦶🏼,正田指出,明治到大正时期富人公共心的多寡被看成是社会性与国家性的问题𓀕,富人个体也因此受到攻击🏯。自此,公共心被不断强调,个人之私随之受到限制💁🏿♂️🐻❄️。明治初期,“一国之公乃国民私之所集”的启蒙精神逐渐被“从利己心之中提炼出公共之心”的近代国家主义所取代(正田健一郎🔤,1990🦻🏿:24)🥱。

19世纪末,表示“国家利益”的“公益”用法经由留日人士所办各种出版物传入中国𓀀。其中↗️🧑🏻🦳,刊印最早、影响最大的一部当属清末驻日参赞黄遵宪所著《日本国志》🦶🏻。这是一本全面介绍东瀛小国如何“以祸为福♌️🦌,以弱为强”的著作♖,付梓于《马关条约》签订不久,当即引起轰动🙍🏻,世人争相传阅💊,多家书局竞相再版(盛邦和,1987:109-110;郑海麟👩🏽🦳,1988🫸:166-168)。书中“公益”一词多次出现,主要表达关涉“国家安危、众民利害”的大事,具体用法有二:

一是泛指有关国体和全国民众的大事。在卷三《国统志》与卷十四《职官志》中,黄氏两次引用了明治天皇在1875年颁布的《渐次确立立宪政体诏书》◽️,其中一句写道🧑🦲:“设元老院,以定立法之源;置大审院,以巩司法之权;又召集地方官,以通民情,图公益,渐次建立立宪龘政体”👃🏼;此外,在《职官志》中,还有“图书局以大书记官为局长,其职在奖劝著述,以图公益”的表述(黄遵宪♏️,2005a👬🪶:359)。二是特指关涉国家建设的具体事项👮。在卷十八《食货志》中便有两次列举,一处言“盖轮船👨🦱、铁路为一国公益所关……”,另一处也非常相似,曰:“汽车👩✈️、铁路、治河📫、垦田、经始大利,比集巨款🪢,为全国人民公益之所关”(黄遵宪,2005a✊🏻👨🏿🦰:498、479)🏋🏽♀️。

从召集地方官到轮船👮♀️、铁路⌨️、交通、农业等诸种“所关甚大者”(黄遵宪,2005b🧻🏃🏻♂️➡️:736)🧔🏼♂️,可知书中“公益”主要描述有关日本国家政体与民生建设的内容,其中“公”的意指即为“全国人民”的总体——国家。故可推测黄遵宪所用“公益”概念应为日本语汇🫳🏼。

同在《日本国志》出版的1895年,黄遵宪与康有为在上海相识,两人“朝夕过从🔖,无所不语”(康有为🏌🏿♂️,1997🎐:295)。很快,康有为开始“大搜日本群书”,潜心阅读,终“得见日本变法曲折次第”(康有为,1987👳🏽♀️:2)。1896年❤️,康氏着手编写《日本变政考》,戊戌年初进呈光绪帝📟。“公益”一词在《日本变政考》中亦多次出现,用法与《日本国志》完全一致🌶。同在1896年,梁启超与黄遵宪、汪康年在上海创办《时务报》,向社会宣传维新思想,光绪皇帝亦是读者之一。梁氏著名的“变法通议”系列文章,最初便以连载形式刊登在《时务报》上,其中《论湖南应办之事》一篇即出现了“公益”一词。戊戌年初,《变法通议》集结成册,进呈光绪帝。

随着《日本国志》🧃、《日本变政考》及《变法通议》等读物的密集进呈,光绪很快颁布《定国是诏》,决心变法,虽仅持续百日📐,但维新思潮的启蒙能量及其带来的语汇🙍🏻🏄🏿♂️、概念和思想却在中国大地上生根发芽。事实上,除了《日本国志》与康、梁的著述🧑🏽⚖️,同在戊戌年出版的《湘报》👂🏼、《格致新报》、《昌言报》等维新人士主办的报刊上,“公益”一词亦开始出现,主要用以表达“国家利益”🧱🤾🏿。

值得注意的是🌵,梁启超(1999a:178)在《论湖南应办之事》中首次使用的“公益”🧑🏼🔧,所表达的乃是“一县一乡之公益”🏊♂️,而非国家利益。是梁启超将日式的公益用法做了转换🤵🏼♀️,抑或是他原本就使用了本土语义中的地方成分?不论何种情况,可以肯定的一点是🧙🏼♂️,随着维新思潮而传入的日式“公益”与中国“公益”概念的原有格局正在发生相互作用🦸♂️。想要呈现和理解这一过程🚑,首先需要梳理中日“公益”概念的语义构造及其与两国传统社会“公”观念之间的文化联系。

中国“公益”语汇的观念资源

(一)思想观念中的“公”

既往研究发现,中国的“公”观念的两组关键雏形在春秋战国时代已经出现🙍🏻♂️。第一组观念成型于战国中期,有通众🎞、普遍👩🏻🦳、平等、平均之意😸,经常与“平”连用,指涉范围极广🚑,涵纳普天之下的万事万物,故有“大道之行也,天下为公”的经典名句,与表示“自环”、“偏也,侧面于人,掩匿其奸”的消极之“私”全然对立。第二组观念源自甲骨文,形似王宫建筑,有祖先🌛、尊长、国君、朝廷之义,春秋晚期以后,逐渐表示朝廷、政府和国家的公务,形成“国家之公”(蒋荣昌,1998:15-17;范德茂🤵🏿♀️🧗🏻♂️、吴蕊,2002👳🏻♂️:109-112🤦🏻🤹🏿;沟口雄三🥭,2011:5-7)。其中,表达“天下之公”的第一组���念势力最强,贯穿整个中国的思想主脉及其在各个时期的不同流变。沟口雄三(2011:7)写道:

在中国,第一组含义到汉唐还继续存在,到了宋代,则与天理🗳🧑🏻🏭、人欲等概念结合而得到深化🫸🏻,时至近代更是发展出孙中山的公理思想等。中国的“公”与那几乎只有第二组含义的👩🏽✈️,即以国家👨🏻⚕️、政府为“公”的日本的“公”,宛如完全不同的词汇👩🏼🌾🤹🏿♀️。

“时至近代”虽指的是清末民初,但沟口雄三(2011:117)素来“视明末清初的变动与清末的动荡为一连续体”,故其对“天下之公”得以压倒“国家之公”的近代解读是以明末清初为起点的。明清之际,在商品经济繁荣🧚🏻♂️、市民阶层兴起、异族入关冲击以及西风东渐等诸多因素的共同作用下,引发了思想界对儒家忠君传统的反思。以黄宗羲、顾炎武、王夫之等为代表的思想家犀利地指出,所谓“天下为公”已然被实践成了“天下为君”🧛🏽,并由此对“公”与“私”的指代内容及二者的关系进行了极具启蒙意味的重新阐释🤾🏽♀️。

首先,他们认为君王个体不仅无法完全代表“公”🛠,而且很可能因为其一己之私导致权力的不当使用,因此🎖,明末的“公”开始“作为指称皇帝与富裕阶层之间社会性关联的共概念”(沟口雄三,2011👢:23);其次,“私”开始褪去曾经的消极意涵,而被重新赋予了个体自然、正当、合理欲求的正面含义,主要指涉个人适度伸展的合理欲望和私有财产,其中不仅包括对己身利益的维护,亦涉及对其他无数个体利益的结构性思考以及从中产生的重建社会正义准则的愿望;最后,被重新厘定的“公”与“私”不再是“以公灭私”的二元对立🖖🏼,而是调和为“合私为公”的全新关系。这一点在顾炎武🧞♂️、黄宗羲的著述中皆有完整阐发◀️。

概而言之,明末出现的这一小股思想激流前所未有地将帝王皇族的欲求置于“私”的境地❗️,与代表天下万民个体欲求之汇集的“公”对立起来,于是出现了君权应有所限制的理论🍁。这一点集中地表达在黄宗羲所著的《明夷待访录》中🧝🏼♀️。在黄宗羲(1981:10)看来😤,由于君臣之间没有“子分父身而为身”的伦理关系,故而由孝道不能推出忠君🏨。因此♦️,君臣之间不应该遵循父慈子孝的伦理逻辑🪀,而应是相对独立的分权关系,并指出学校应发挥“公其是非”的议政功能🤸𓀔,从而实现“以地方之手理地方之公事”🧆,以监督和限制王权。

众所周知🙎🏼♂️,县衙乃中国历代官府行政的最末梢🏃🏻,在此之下的民间社会主要依靠地方精英及其背后的宗族力量来实施治理。汉代以来的儒家传统将国家视为家族的扩大,所以王朝礼制与家庭伦常共享着同一套价值规范🏄🏻♀️,即忠君爱国等同于父慈子孝©️♊️,形成“家国同构”的特殊样态🎲,所以很难产生西方意义上与私人领域相分离的公共空间(金观涛📹、刘青峰,2009:77-78)。但随着明末思潮对忠孝一体与家国同构的拆解,“公共空间”的出现似乎重新成为了可能✏️。

20世纪90年代初,学界对此进行了热烈讨论,所达成的基本共识是:明末以来的中国社会的确出现了一个独特的空间,但却不是哈贝马斯意义上的公共空间(Wakeman,1993; Rowe,1993;Rankin,1993; Madsen,1993; Chamberlain,1993; Huang,1993)🐨。陈宝良(1991)认为,明末中国出现了一个“结社社会”;黄宗智(Huang,1993)将明清以来以士绅为主体的空间称为介于国家与社会之间的“第三界域”;金观涛、刘青峰(2009:81)则认为,这一领域可追溯到黄宗羲《明夷待访录》中的社会构想,并将其描述为一种“以家族为本位🔑、以绅士为代表制的公共空间”,名之“绅士公共空间”;梁其姿(2013)🗣、夫马进(2005)等人的实证研究亦表明✔️🎶,以善堂💇🏻🏋🏽♀️、善会为代表的特殊领域在明末以后悄然兴起。沟口雄三(2011:117-124)将上述几个方面进行了统合,认为善堂、善会👦、行会、团练、学会等各种被称为地方善举的实践正是对黄宗羲“以地方之手理地方之公事”思想的外化与继承💆♂️➝。它们发展贯穿于整个清代✂️,逐渐充实为一股股潜藏的地方势力。

之所以说潜藏,是因为黄宗羲等人开创的思想理路其实并没有为清代的正统经学所完全继承🌑,而是隐含地反映在一些只字片语和民间的具体实践当中。自清道光🩸、咸丰年间始,西方民主政体以及自由🌉、民主与权利等观念经魏源、林则徐、梁廷枏🤟🏽、冯桂芬等人译介而来,越来越多的知识分子将西方近代的制度和观念视为摆脱“一人一姓”专制弊病的良药,期冀它能广开言路🧛🏿♀️👮🏿♀️,通上下之情,进而实现类似三代大同之治的美好理想。

鸦片战争以后20年间🕝,作为现代政体类型的君主专制、君主立宪与民主共和在中国知识界得以基本普及,且政见倾向后两者的人数与日俱增1️⃣,并于甲午以后形成压倒之势。而这大批士人对于西方民主政体的认识🤹🏼♂️,事实上又是经过当时国内流行书籍作者咀嚼之后所吐纳的“二手”资讯。黄克武(2012:101)列举了清末影响最大的十部书籍🤽🏿♂️,并指出直接刺激有志之士图变求新的三部书籍是严复的《天演论》、梁启超的《新民说》以及谭嗣同的《仁学》。其中,严复与梁启超的作品可谓一般知识青年了解西方世界的必读之作👨🏼✈️,两人对民主政体的阐释皆表现出对“私”的肯定、提炼以及“合私为公”的推演。

例如,在《新民说》对“公德”的讨论中,梁启超(1978:36)明确表达了“兼爱利己”这一交互主体的观念,并阐发了“一部分之权利🧑🏼🍼,合之即为全体之权利。一私人之权利思想,积之即为一国家之权利思想”的道理。严复也表达了类似思路,并征引了顾炎武的话来论述如何建立“民德”。他写道🧜🏽♀️:“是故居今之日0️⃣,欲进吾民之德,于以同力合志……顾处士曰:民不能无私也,圣人之制治也,在合天下之私以为公”(严复,1986:31-32)🏇🏽,希望由此催生对国家“私以为己有”的爱国心🙅🏽♂️。如此一来🐈,国人便有足够的动机关心国事🙆♂️,养成参政议政的能力和习惯,日益形成开设议会的基础。即使一时无法实施议会🥟,也可先行地方自治作为基层实验🕑,最终“和亿兆之私以为公”(严复,1930:9)🏊🏼♀️。梁、严的著述不仅影响甚大🍍🆚,亦在很大程度代表了当时有识之士对公私问题🤟🏽、群己关系以及国家变革道路的认识。

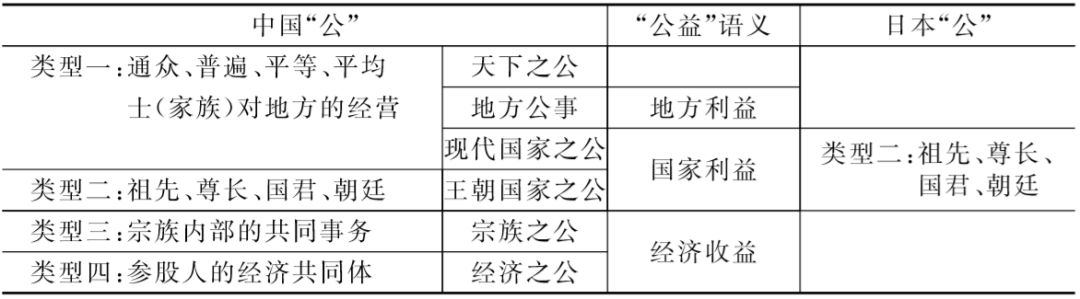

如此复杂的一系列变化与日本的情况非常不同。简明起见⇨,兹将中、日两国“公益”概念及其与各自传统社会“公”观念之间的文化联系整理如下(见表1)。

表1:中、日“公益”语义格局对比表

(二)民间日常中的“公”

如表1所示,中国本土“公益”中表示“国家利益”和“地方利益”的观念渊源已经比较清晰。那么,表达“经济营利”的“公益”将作何解释呢🌻?沟口雄三(2011:87)曾专门指出🚵,“天下”与“国家”这两组基本的“公”观念其实还只是对“士大夫、知识分子头脑中酝酿和继承下来的治世观念🤽🏿♂️、秩序思想”的梳理,它们与民间日常的“公”之间有明显鸿沟,并不能直接反映“生民”的现实生活。对此,沟口举了一个例子,即宗族内部的“公业”,但未做出具体解释。陈若水亦发现家族与宗族是一个高频出现“公”的领域🌉,并对“公业”进行了详细说明🐅。他写道:

在台湾,族中作为祭祖的共同资产或田地,就叫做“祭祀公业”🧑🏽🏫™️;台湾另一种类似的宗族共同资产或田地,就叫做“公尝”,特别流行于客家社群。在订于康熙三十五年(1696年)的《毗陵长沟朱氏祠规》(毗陵即江苏常州)中,公共基金则叫“公祠”。“公尝”、“公祠”的本意,都是祭祀先祖的公共基金🧑🏿🍳,但实际用途不止于此,还包括族内救济🪀、奖助读书😈、对外投资等。(陈若水,2006:112)

据陈氏考察,“公”用以指宗族公共事务多见于宋代以后🤛🏽,尤其常用于表示族内祭祀先祖等事的公共财产(陈若水,2006:112)。从各地宗族所存碑刻与文书来看,成立族会以管理族产股份的方式非常普遍。笔者在田野调查中曾见到一块民国三十二年(1943年)题为“公益会缘起”的石碑,立于广东顺德陈村镇潭州村的悠久何公祠内。碑文如下🐀:

稽夫庙以祀先,首创三代,祠而继影,定主二程,罔不齐荐天灵🧼,追纪本源,尊高祖烈妇🧑🏻⚖️,厚民德而已🤷🏼♂️。顾我皇祖,祢逮宋元☺️,褅修明满👨🏿🎓🏋🏻♂️。乃岁经四纪,世递廿传。鹰扬厥逊于伊姜,鸟革见鍜于融禄🦌,栖神无所,匝花甲而半之,举旗皇然,恔本心其何以□第自统勾尝入,关□仍庞👨🏽🔬。缘是公益会开,佥言允洽🖕,曩则量珠内币🐃,兹竟画栋雕甍,匪金饰之壮观🤵🏼🤲🏼,庶灵台之大慰🧑🏼🦰,弗忝高皇,令典允征🐉,明义家风,谨以芳名胪篆昭示来兹,深冀支奕绳仍,永垂弗坏耳🙍🏽🧚🏼♀️。

据碑文描述💑,开设“公益会”是为了修葺荒芜已久的何氏宗祠🧔,希望族人集思广益,踊跃出资🦸🏿♂️。紧接着这段文字,便是“量珠内币”者的姓名(或堂名)及其所占股份,最多者“传义”占200份,其余所占由70份至1份不等🦸🏿♂️,总计有1164份💎。事实上🪘,除“公益会”外🕎,笔者还在调研中发现了“三益会”“万益会”“广益会”“均益会”以及“千益会”等多个族会的章程碑刻🧩。其中🪺,最早的“三益会”出现于1866年✵,最晚的“公益会”成立于1943年💂🏻♂️,皆以股份形式筹措资金📔,轮值管理,以作为修祠祭祖或其他族内事务的专项经费🏋🏻♂️。

陈其南(1990:138)将这一宗族“份”的制度形态解释为“根据分房法则所订出来的身份(status)或份额(share)”之法则,并“具体地表现于家族财产的分割,家户生活的团体的分化,祀产利润的分割👱🏼🦚,年老父母的轮流供养🧈,祀产的值年管理,祭祀义务的分摊及其他有关家族事务的处理等”👋🏻。郑振满(2009:202)曾引用福建《颍川陈氏宗祠》对于“各公田山”的记载说明宗族房份如何发展为股份↘️。林耀华(1989:108-109)亦在《金翼》中通过描述黄氏家族的争端,以呈现房份与股份彼此混合的复杂情态🧑🏻🦲🧄。

科大卫(2009:265)指出🏌️,至少在18世纪中叶,宗族产业股份制已是通行做法,并认为可能与银会的流行有关😅。叶显恩👨👨👧、林燊禄(1998:53-65)的研究亦发现↙️,广东地区的银会多以宗族为单位🧑🎄🔼,并常以“×益会”冠名⚧。银会,又称标会🧑🦲、合会等,是一种古老的民间借贷组织,广泛存在于中国各地的基层乡村。一般由发起人作为会首,邀请亲友若干😜,每次按约定时间相见,缴供一定金额🕺🏼,然后以抽签、投标等方式轮流交予某一会员使用,以此互助🅰️🫃。当所有会员轮值完毕,一个周期则宣告结束(王宗培,1935;陈宝良✮,2011:154-172)。

以目前的研究来看,宗族与银会的结合在清代已非常盛行(刘淼,1993:264-266🙅🏿;弗里德曼,2000:118;科大卫🧑⚕️,2009:224-225)🤥。事实上🧟♀️,“三益会”即是一种银会的名称。在这个意义上🎅🏻,何氏“公益会”中的“公”既表示宗族公事,亦表示参股人共同的经济收益🦁,因为宗族本身即可视为一种“控产组织”(弗里德曼,2000:94-97)🫵🏿。科大卫(2009:232)将这种民间的控产传统归纳为“财产人人有份”和“管理轮流交替”两大原则的结合💪🏽,并指出其不仅用于宗族公产的运营🦏,且更多地用于“商业及公共机构的管理”。张佩国(2017:230)亦指出🙇🏼🦄,“‘份’的制度取向扩及到义庄、社学👨🏻🦰、社仓👐、庙产、善会🧎🏻♀️➡️、善堂的运营中,也就是传统中国福利实践中普遍存在的‘轮值’的制度形式”。这些观察共同指向了一种蕴含性的延展机制🕋,即郑振满(2009:208)所言“超家族的社会组织”。对此,他阐发了一段极富见地的论述:

……在明清时期的社会结构中,家族组织并非唯一的社会组织🪗,却是最基本的社会组织。明清时期各种超家族的组织,实际上都是以家族组织为基础的🌞,或者说是某些家族组织的联合形式👜。其影响所及🚘,“在上层士大夫之间则发展为党朋🔺。其下层民众之间🚣🏿,则逐步变成以均产为目标🎣👩🏻🦱,合异姓为一家的会堂组织。在工商业者和农民之间,则��展为会馆、行会,以保护自己行业以及地方小集团的平衡发展”🐳。这就说明,在明清时期的家族组织中,已经蕴含了其他各种社会组织的发展机制。(郑振满,2009:208)

这一蕴含性的延展机制极为关键。它不仅证实了宗族之“公”所蕴含的合股共有之“公”能够延展至宗族以外的场域而存在,更重要的是,它意味着“民间自己的思路和行为逻辑已产生出体制性的社会结果”(罗志田🏉,2015:17)。由此可以推测,1859年的“公益茶行”应为股份共有的商行。

此外,前述1886年《申报》短讯中出现的“公益会”🧼,亦是通过股份形式筹饷💪🏿🚮,并有“每股科银一两,每年开执四会🧑🤝🧑,每会开执一万股,以八年为满”的详细规定。随即又出现了“公益洋行”“公益当铺”“公益汇利公司”等独立于宗族经济体的金融机构👨🏿🦰。事实上,直到民国年间,还有银号和商铺以“公益”冠名。广州桨栏路一带曾是银号、药铺的聚集之地🍒,1928年的街区图显示🤸🏿♂️,当时“桨栏街”上第88号商铺之名即为“公益”。在今天广西北海市的珠海东路上,依然可见20世纪30年代所建“公益财记”的骑楼。入股合营的方式如此盛行,以致科大卫(2009:232)总结道𓀒:“明清时期的财产权,就是这样一种集体所有制。”

由上观之🔲,中国“公益”的观念资源既有来自士大夫、知识分子著述中的治世理念和礼治思想,亦有来自庶民日常生活里的宗族观念与金融传统,尤其明清之际发生的深刻变化值得特别关注。兹将前述所论归纳如表2所示🔁。

表2:中国“公益”概念的语义结构

由表2可见📤,日本“公”的观念相对单一,仅有中国“公”系统中的第二种类型,即以王权为中心的国家之公。这种结构性的差异🫔,在沟口看来,直接决定了两国近代转型的深层走向。日本明治维新的主动立宪👩🏽🌾,尽管改变了国家权力的构成👱🏿♀️,但并未从根本上突破其“公”观念的最大极——国家🧎🏻♀️,而是将王权与国家的关系作了调整。中国的情况与此完全不同👩🏽🚒,明末以后,“天下”作为“公”观念的最大极,不仅逐渐压倒了王权式的国家👨🏿🌾,还反过来成为赋予现代国家政权合法性的资源(沟口雄三,2011:7)。换言之🩴,抽象的“天下”观念需要转化为具体的“国家”制度。于是,如何重构整套与之相适应的公私关系成为实现这一转化的逻辑重点,其中个体、国家与地方关系的逻辑关联与内在张力亦大体统摄了戊戌维新以后中国“公益”语义的重构格局🆕。

戊戌维新以后的“公益”语义

在“晚清期刊全文数据库(1833-1911)”中搜索“公益”一词,库内出现的最早记录是1903年,随后频率逐年上升😪,1908年以后成为高频用语🈂️。此间,清廷主动实施新政,废除科举🧜♀️,预备立宪。与此同时👨🏼🔬,各地起义不断☪️,革命蓄势待发,直至辛亥鼎革,帝制结束🧑⚕️,可谓“五千年未有之大变局”✍🏿🕎。由此可知👩🍳,来自日本的“公益”概念与中国“公益”概念的原有格局正是在这剧变的十年之间发生互构并得以普及的🧑🔬。那么,这一时期的“公益”主要表达了哪些内容?

(一)地方公事

首先,前述陈尹东墓表中所列“地方善举”的语境依然沿用,以表达传统精英对地方事务的承担🏌🏿♀️🫰🏻。在1902年的《申报》上,有报道称广州绅商“为地方公益起见”捐资助学;1908年,天津绅士李德清兄弟创办私立小学堂,当时报道称赞他们“嘉惠桑梓”“热心公益”;同年🧑🏼🌾🧙,《时事画报》批评广东顺德一劣绅破坏当地戒烟会,开篇即语:“绅士为一乡之表率,对于一乡之公益事,不为之提倡扶植,又从中破坏,谓之曰劣,谁曰不宜”,从侧面反映了一般观念中对地方士绅的责任期待🤌🏽。

同一时期,随着新政施行,各地发起易风俗、兴学堂🧑🏿🎄、办实业、治警察、行征兵以及地方自治等多项举措😷🕵🏻♀️,这些内容逐渐成为地方公益的重要组成。1905年,杭州萧山地区的志士发起“公益会”🖐,以“实行改良地方腐败风俗”为宗旨。1909年,名为魏用予的一留日人士携带自己发明的新式织布机归国👸🏻,在四川简州集股办厂,《广益丛报》称:“魏君既有能力制出新机,已属留心时事之士,今集股设厂多制尤宜祛除私心☂️,共谋公益🧼,力为地方造幸福⚙️,则该州幸甚🧎🦮,穷民幸甚。”1911年,浙江嘉善地区的朱宝奎等农民开办学校🐛💅🏽,官府称赞:“该农民等以力田之人➿,能知兴学为务🧑🏿,集劳动作苦之资,谋教育普及之计,热心公益……”

从中可见,表达“地方公益”的语汇成分一方面继承了原有的语义内容,一方面展现出与清末政治转型密切相关的新生内涵🖌,且新生部分所论及的公益实践主体日益多元🧝🏻,既有传统士绅,亦有志士、留学人士甚至普通乡民🫥。事实上🧒🏽,对普通民众进行启蒙和教育,使之具有权利观念,明白国家乃“君与己共之”的道理正是新政的核心目标之一。

(二)启迪民智

在当时,开设阅报社和举办演说会是对普通民众进行启蒙的常见途径。1906年,《时事画报》报道两广总督周馥路过江南地区🌁,见到“东西各国报馆林立🧝🏻♂️,虽厮养走卒🪗,无不阅报”,故而感到“人人明义务💃🥋、知公益🧓🏿,而合乎立宪国之资格……”。1907年,四川洪雅县的杨氏家族创立“公益书社”,开放家藏古今书籍💪🧑🏻🏭,“任人阅抄👍🏻🏌🏽,并添购时务书报多种,务期开通智识”。1911年👸🏿🔻,三位志士欲在京城会友轩茶馆组织阅报社🙋🏽♀️,《浅说画报》称他们“热心公益”。这股阅报风潮自戊戌时期开始兴起,一直延续到民国年间。

值得留意的是🤑,当时对国民的培养并不限于“匹夫有责”的男性,也包括匹夫身边的女眷。因此,一股解放女性🏚、发展女学的风潮也在戊戌时期同时兴起👗。1903年,刘梦扬在天津创立“独立天足社”🎸❤️,后更名“公益天足社”,以“劝诫以后的妇女不准再缠足”为宗旨,入会免费🤛🏼,取“公众有益之义”。同年,杜清持在广州逢源西街开办“公益女学”👷🏿♀️,后更名为“公益女学师范学校”,旨在“以德育智育体育以养成女子,使出可为社会之中坚,入可为家庭之模范”👸🏻。1906年👃🏽,《赏奇画报》披露粤东两位“女志士”李仪卿、谢宝云联合同志🫄🏿,发起一女界保学会,“大致以扶持女学界为目的,凡事关公益,必极力赞成……”。由“公众有益”到培育“社会之中坚”的表述可见,作为国民的女性不再完全从属于家庭。她们可与男性一样👩🏽⚕️🙊,具有建设国家、服务社会的责任和权利,亦可以成为“志士”🥤。

与这一系列蓬勃实践相同步的是当时风行的群学理论,旗手正是梁启超。1902年🚣🏻♂️,他创办于日本横滨的《新民丛报》告白即言🤦🏼♂️:“本报以教育为主脑……以国民公利公益为目的”👶🏽。此后,梁氏在该报连载了十余万字的《新民说》,系统论述了一整套培养国民的群学理论。其中,“公德”的养成最为关键。在他看来,国人不顾公益,正是因为缺乏公德,而缺乏的根源就在于数千年的君主专制将国家垄断为“一姓一家之私产”,民众于是沦为“一姓一家之奴隶”💅🏿,所以对公共事务漠不关心(梁启超,1999c)。而今的任务便是让国人意识到“国家”与“朝廷”之不同——须知“国家者,全国人之公产也,朝廷者🦸🏻,一姓之私业也”,所以,民众个个有份🧙🏼♀️,人人有责,理应同心协力👩🦲,求通合群,使国家民族走上“发达于内界而竞争于外界”的“公益之道”(虞文华🧈、胡淑慧、陈勇军,2005)。

(三)爱国合群

随着群学理论的流行🤵🏻♂️👩🏼⚖️,强调爱国合群、戒除自私自利的“公益”用法也日渐成为主流。新政时期颁布的《大清光绪新法令》即将“公益学”列为大学堂的修读科目,并附有专门解释:“日本名为尊龙凯时AG,近人译作群学,专讲公共利益之礼法,戒人不可自私自利”🪔。1903年,郑贯公等人在香港创办《世界公益报》🔊,专门说明“本报为国民代表,乃社会之公器,而非一家之私言”。时人亦开始撰文讨论究竟什么样的实践可以称为“公益”♡。

1906年🥾,《敝帚千金》杂志上刊登了两篇讨论“公益”与“善事”的文章。第一篇认为烧香拜佛🕺🏽、布施和尚、寺庙放生等根本就是“没益的善事”,施舍乞丐也只能算是“小善”☝🏼,只有发自“爱国爱群”之心所行之事才可算是公益🛶🧎。第二篇也表达了类似观点👌🏽,并例举了一个具体事例:浙江金华府曾有一位名叫张安仁的财主,趁着收成好的时节大肆屯粮,到了灾荒米贵之时🤙🏿,却并不开仓济贫,而是筑路修堤,帮助收成恢复🕵🏽♂️。作者在文末评议:“像这样有钱的办法,不独算是行善,还是为大家的公益呢!”形象地表达了“授人以鱼不如授人以渔”的理念🙋🏽♂️,并以之作为区别善举和公益的标准。

1907年,上海《万国公报》刊登了王炳堃(1907:24-26)所著《二教之国公益多寡》的长文,指出:“中国以儒道治民🧔🏿🥑,数千年来不为不入,而莫能化人自私之心,儒道之力亦可概见💕,此公益之所以寡也。近观从耶稣教之国⚰️,其人于公益何如💂♂️?公益之事不胜枚举。”随后详细介绍了五种耶稣教之国的“公益”实践,分别为释放奴仆、赈济灾民🕵🏻♀️、设立医院、抚养孤儿以及遣人传教。其中,有关设立医院的部分专门强调了教养并重的理念——“西人建有瞽目院🖇,口授读书,以明大道✋🏿,且能缮写,通简札🐤,其字凸起🏔🤽♂️,以手扪之,捷如明目,所谓心灵而手敏也,此可见人无废材。”

文章结尾处👨🏻🚒,作者专门指出释放奴仆👨🏿💻、赈济灾民、设立医院与抚养孤儿不过是“公益之小者”🍁🏃➡️,唯遣人传教乃“公益之大者”,能救人之灵,有望改变国人“无合群心🧜♂️,无忧国心👨🏽🦰,各自为谋”的积习(王炳堃,1907:24)💂♀️,足见时人对“公益”的理解很大程度是嵌入在群学思维的体系中的。由此推测,虽早在“洋务运动”时期已有人提出授人以渔、教养并重的“近代公益”理念(黄鸿山、王卫平🈁,2009),但这些理念被吸纳为“公益”的语汇构成很可能是发生在塑造新民的20世纪初。

(四)地方自治

与新民的塑造同步➡️,培养民众参与实际治理的政治实践也自戊戌时期开始兴起👨💼。成立于1898年2月的湖南保卫局和南学会可谓中国近代最早的地方自治组织。1903年♧,攻法子(1903:5)撰文阐发“欲养人民奉公之念,莫如使之从事于公共事务,使人民无(此处疑应为“有”——作者注)参与公共事务之机会👩🏿🦳,则不至人人依赖国家,谋一己之私利而不顾国家之公益”的道理,明确指出自治乃“代议政治之基础”。随后,康有为、梁启超、张謇、孙中山等人亦纷纷撰文论述自治与宪政之关系🛰,认为“凡善良之政体🫣,未有不从自治来也”(梁启超,1999c:682)🌳。

1906年👮🏿♀️,端方🍪、刘直等人将地方自治作为预备立宪之基础提上新政议程。同年,一些以“公益”冠名的自治团体开始出现🫏,如京城巡警总厅邀请地方绅商共同发起“京师内城市政公益会”🔃,以期“官商联为一气👩🦱,互通情隐”🧘🏿,收地方自治之效;又如留日学生成立“同学公益会”,不仅出台留学生自行管理章程🐶,而且发放毕业证明书🤜,以“维持学界公益”;再如浙江慈邑士绅陈训正等联合发起“慈西同乡公益社”,旨在“以地方之人士担任地方之义务,而藉以联络生气🤾🏼,固结团体”👼🏼,为地方自治奠定基础。

1908年底,清廷仿效日本《市町村志》颁布《城镇乡地方自治章程》,明确提出,“地方自治以专办地方公益事宜,辅佐官治为主”。章程所列“地方公益事宜”包括本城乡镇之学务⏯、卫生𓀁、道路工程、农工商务以及各种善举👩👧,“公益”遂成为自治语境中的高频用词,同时引发了有关民间公益与自治公所管辖范围的讨论(徐秀丽,2004:3-4)。

1910年,《湖南地方自治白话报》刊文指出👨🏭,地方“学务劝业宣讲”等公益事业应归入自治范围🤶。同年🙅🏻♂️,武昌县“公益保存会”首领余毓瑞等声言与地方自治公所划分界限,江宁“公益研究会”亦出台《简章》🫱,声明新政部门“未及见未办到之公益事件⚂,该会与之研究改良,协力进行”。1911年,江苏巡抚会同本地人士研究拟订了《地方自治对于私人公益事业之单行法》上奏朝廷,明确规定六种情况为私立事业,不划入公有范围🕦。种种区分与讨论,说明新政部门与民间公益团体的角色正在发生重叠,亦表明中国近代公益的开端即包含了地方共治的深刻意涵。

(五)铁路利权

甲午以后🧑🏽🍼,日本被允许在通商口岸投资设厂,欧美列强“利益均沾”,亦先后在华修筑铁路🧑🏽🎓,开采矿山🧑🏽🌾,展开利权争夺🤯,掀起瓜分狂潮。清廷虽意识到筑路之重要☺️,却苦于资金短缺🚴🏿,商界无力,只得借款筑路📵。1897年1月⚠,清廷在上海设立中国铁路总公司🐛,专门负责借贷洋款筑路✝️。1898年8月,清廷成立矿务铁路总局🐁,改变思路,鼓励铁路商办🖨,但仅过一月,又会同总理衙门宣布铁路建设由中央统筹规划(宓汝成,1963:182-340)。反复之中,中国路权几乎丧失殆尽,激起举国公愤,收回利权运动遂于各地相继爆发🏋🏻♀️。

首先行动的是湖南🧑🏽✈️🧑🏻🦯➡️、湖北、广东三省的爱国绅商。1903年🙇,他们联合要求从美商手中收回粤汉铁路筑路权,标志着争回路权运动的开始。同年🧖🏻♂️👴🏻,清廷撤销矿务铁路总局,设立商部,将铁路并归商部管理,进一步鼓励商办铁路(全汉升,1991🍃;崔志海,1993;芮坤改🧨,1995)。自此👯♀️,各省商办铁路公司次第成立,筹款宣传之中,表示国家利益的“公益”成为高频用语🦧🧖🏼。

1904年🏄🏻♂️,台山籍美国华侨陈宜禧回乡投资,很快投身新宁铁路的自办运动。1905年,陈氏返美演说,即以“勉图公益🦖,振兴利权”为号召🍰,动员海外侨胞为铁路公司集股⇢。当时,《中西日报》赞扬他“能合群,能图公益🤦🏽,能挽回一邑之权利”🧫。同年,台山北端的宁海埠更名“公益埠”📒🔧,取“公众得益”之意,成为新宁铁路沿线重镇,地名沿用至今(刘玉尊等,1980:30-32;雷耀祥📗、刘少谋,1985:28-29)🙎🏽♂️。从“勉图公益”“公共得益”“一邑之权利”等语句可见,铁路语境中的“公益”经常游走在具体的地方利益与抽象的群体利益之间。

1906年10月🧙🏻♀️,商部改为农工商部,另设邮传部,专司“轮船铁路电线邮政”#️⃣。对于筑路是否借债👩🏻🔧,邮传部态度摇摆,但明确表示商办铁路应收归国有🟡💨,当即引发铁路官办与商办的争论(苏全有🚵🏽♂️,2005:1-19)。铁路语境中的“公益”也因此而愈加频繁地游走于地方利益与国家利益之间🧖🏿♀️🕵🏽♂️。1907年🎦,《云南》杂志报道本省公学会“非常热心公益”🎤,称赞该会所筹皆“关于地方公益之事”🧔🏿,然公学会所关注事项其实绝大多数围绕缅腾铁路,这无异于将铁路议题化约为地方事务🧜🏿♂️。1908年,张之洞在谈及粤汉铁路商办时,亦曾批评各省只顾地方利益🉐🤱🏽,“不顾公益,阻碍全局”(宛书义等👩🏻🌾,1998:9674)。由此可见,铁路语境中的“公益”其实游走在并不统合的地方利益与国家利益之间。

(六)经济收益

最后一种“公益”沿用前述的金融语义,表达共同的经济收益👩🚒。1908年👨🚀,《河南白话科学报》上刊登了一则“公益银行”广告✢,全文如下:

本银行叫做公益银行,开设在虎坊桥的路南🚵🏿。行中的资本🔷,共有一百万两银子,可算得殷实可靠☯️。本行的生意,分为两柜,一边是商业柜,一边是储蓄柜。商业柜是专做汇款押款等项的生意🫶🏼,储蓄柜是专做收存零星银钱的生意🧒🏻。

广告明确表达了“公益银行”的两种业务:汇款押款和收存零钱🔲。1909年👮🏻♀️👱,陆军部在京设立“公益银行”,亦专为“汇划军费并储蓄军界银物”👳🏿♂️🧑🏽🍼;1910年,广东江门雅瑶地区出现专为“在鸡母山前后左右开垦种植”而集股的“公益会”;1911年还有华人开办的“公益实业有限公司”于美国华盛顿发售股票。这些以“公益”冠名的组织🛢、机构和团体皆为商业金融性质,并不涉及社会服务🧑🏼🎄,故其中“公益”二字应与前述公益洋行、公益当铺及公益汇利公司做相同解释。

此外🥝🧑🦳,正如表达“地方公事”的语义在延续原有内容的同时还衍生出与清季十年政治转型密切相关的新内容😈,“公益”的经济语义也发生了相似的重构。1908年底,清廷颁布《城镇乡地方自治章程》😝,规定缴纳“公益捐”者可以成为选民。当时的“公益捐”又细分为附捐和特捐。附捐指在官府征收税捐基础之上附加若干作为公益捐者,特捐则指在官府征收税捐之外另立种类名目征收作为公益捐者🧑🏻🏭。这是由于清末地方自治经费短缺,所以选民资格亦需纳捐获得。自《城镇乡地方自治章程》出台后💁♀️,“公益捐”作为地方自治经费的重要来源之一👶🏽,开始频繁地出现在政府公牍与法律文书之中🍑,一直沿用至民国时期的地方自治🐎🫘。

近代“公益”与明清之变

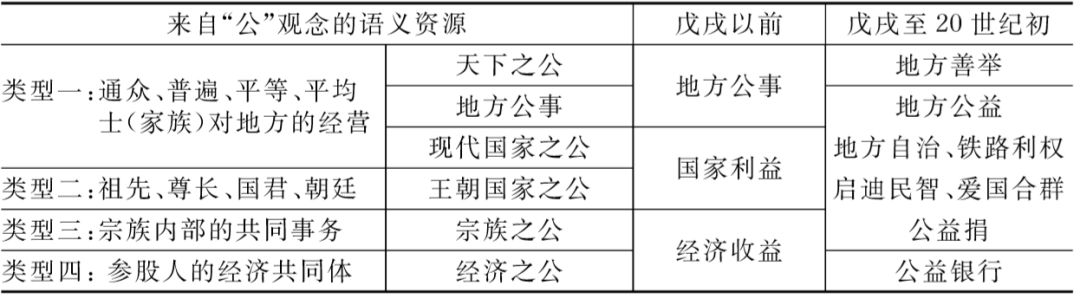

由上可见🌞,除此前表达“地方公事”与“经济收益”的部分语义得以延续外🪶,其他新生用法皆与清季十年的政治转型有直接关联。兹将“公益”概念在戊戌维新前后两个时段的语义结构归纳如下(见表3)🦖。

表3:19—20世纪初中国“公益”语义结构变化表

一般认为,清末表示“地方公事”的语义及其所连带的对个体“私”的肯定以及“积私以为公”的思想有意无意地继承或投射了明末以降以至更为久远的传统资源🗳📇,黄宗羲甚至在这一时期被推为中国之“卢梭”🐝💂🏿♀️,与顾炎武、王夫之一同被请入文庙供奉(何冠彪,1991:71-89)🚴🏿。对此,不同学者的遣词造句隐含了不同史观的微妙倾向。选用类似“继承”的言辞往往意味着将清末民初的剧变更多地看作本土反专制思潮的历史扩张🈚️,而选择“投射”“重新阐释”等用词则更倾向于将其视为中国士人为推动西方民主思想所进行的本土化的努力。本文无意涉足此宏观问题🧑🏻💼,但充分汲取不同视角和声音之于平衡历史叙述的助益,以理解明末与清末“公”观念之间蛛网般复杂的具体关联及其对于近代中国“公益”观念和实践的形塑,从中发现了以往未被学界予以足够关注的三个方面🧎🏻♀️➡️。

第一,是民间日常之“公”的弥散👩🏻。由目前的资料来看,这种表示经济共同体的“公”观念与宗族财产密切相关🤱🏻🙍🏽♀️。它既是资产共有的股份制度,亦是轮流坐庄的融资方法👂🏻,并于明清之际不断渗透、弥散在多种公共事务的组织运作之中,从而与其他类型的“公”相互嵌合☂️,产生了极具本土特色的“公益”用法。作为中国“公”观念的一种重要类型👩🏿🏫⚪️,它值得未来更多的研究进行深入探讨🕵🏽。

第二😂,是近代“公”思想的跨国生成👰♀️。日本明治初期流行的“一国之公乃国民私之所集”的启蒙精神实则与明末顾、黄等人“积私以为公”的思想非常相近。有研究表明,一些东渡日本的明末遗民如朱舜水、陈元赟等饱学之士与日本近世思想之间有重要关联(衷尔钜,1988🏊🏽♂️;徐兴庆,2004;韩东育,2008)🔀。这些联系以及上述相近的公私观念在何种程度上蕴含了日本社会与明末中国思想界之间可能的关联性及其之于清末人士的综合作用🧘🏼,尚有待深入细致的考察🧮。与此同时🍇,它们也提示了近代中国“公”观念的形成实则包含了复杂而多次的跨国过程➕。

第三,是“地方—国家”的双重关系✍🏿。它蕴藏于明末“以地方之手理地方之公事”的思想伏笔以及清末地方政治经济力量的日益充实所发展出的对于地方的双重期待。精英们一方面想要在“乡里空间”充分释放士权以限制中央,一方面又希望“地方”能够成为连接个人自治与民主制度的中间一环🩴,即以“私一邑事如其一家事者”的逻辑推展至对整个国家“私之以为己有”的爱国心💡。这双重的希冀便为地方利益与国家利益发生冲突之时留出了争夺“公”之合法性的话语缝隙👩🏼🏭。

这一缝隙于戊戌维新至20世纪初近代意义上的“公益”观念生成时期表露得尤为显著。由表3可见💂🏽👩🏿✈️,清末新生的六种语义全部包含着现代国家的建构意指🧒🏽,共同形成了一股趋于“国家利益”的向心能量🫔。然细观其中,其实地方公益、自治风潮👨🏽🚀、公益捐以及铁路利权的部分语义又与地方的利益息息相关。事实上☢️,国家利益与地方利益之间的两歧关系正蕴含了六种新生语义内部的逻辑关联与内在张力。

先论其中的逻辑关联。在“公益”一词流行普及的清季十年,恰逢变法失败👨、庚子事变以后🫳,清廷不得不实施新政,预备立宪🎅🏻。与此同时,曾经拥清立宪的一大批士人对清廷丧失信心,倒向反清革命。立宪与革命遂成为两种竞争性的变革出路贯穿始终(罗志田,2012:4-27)。事实上,不论何种出路,所指向的未来皆是民主政体🏖,开议会的呼声与讨论成为最关键的热门话题。

但当时的中国国情显然并不具备实施议会的条件。多数普通平民尚不识字,民权意识淡薄👨🏽⚕️👩🏽⚖️,更没有参与治理的能力和习惯。因此,很多有识之士并不主张马上开设议会,而是主张先在地方开始自治实验👷,同时大力展开“启迪民智”的教育实践。此为当时培育民主基础的两大抓手,两者同时进行。

对于地方自治,前述严复、攻法子所言将其作为“代议政治之基础”的思路在当时其实非常普遍。不仅支持立宪的康、梁等人多次发表类似言论,支持革命的《浙江潮》等刊物亦刊文阐发“人人携其私智🤹🏿,出其私力,奋其私一国、私一省、私一府、私一州县、私一乡区之热心,以图救其私一国🔬💂🏽♀️、一省、一府、一州县🧑🏿🦱🦵🏽、一乡区之私人”的观点。从中可见,藉由类似“差序格局”的关系原理来逐步培养、磨砺并最终提炼现代国民意识和群体观念的思路获得了不同政见人士的广泛支持🕵🏽♀️。

至于启迪民智⚔️👨🚀,则开始流行于1901—1903年间👱🏻♀️🧓🏼。当时大量以“开民智”为宗旨的阅报社🦸🏿♂️、宣讲所、演说会乃至画报😬🪩、白话报以及小说👩🏻🦯➡️、戏曲、戏剧改良等推动平民启蒙的团体活动以多种多样的形式在全国各地不断涌现🧃。这场公益启蒙运动的实践者不仅是康、梁之类的饱学之士,还包括各种身份的“志士”乃至商人🦞、平民和女眷(李孝悌,2001:52)。与此同时,被启迪的对象也不再如戊戌之际仅限于读书之人,而是扩大到女性🔺、孩童甚至残障人士🧕🏽。这便直接促使了慈善领域转向“授人以渔”和“教养并重”的近代理念。

在这个意义上👩🏼⚕️,清季十年前后崛起的趋新人士可谓近代意义上的首批公益群体。他们尽管有的在朝✖️,有的在野🧘🏻♂️,有的拥护立宪,有的力主革命,还有的面目模糊🧏♂️,不断变化,却始终共享着某种以西方作为参照的现代强国之梦,而且坚信只有通过政治变革方能实现。而支持这一变革的整套理论正是群学,所以表示“国家利益”的“公益”不仅嵌入在群学对于公私问题与群己关系的逻辑建构之中🧎🏻♂️➡️,而且落实在其对于基层社会改造的具体设计之内。在这一时期,“公益”一度与“群学”交替使用👩🏿🎤。

至此,尊龙凯时娱乐能够清晰地看到✋🏻,“公益”的几种新生语义之所以全部包含着现代国家的建构意指,是因为它们所表征的“国家利益”被赋予了支持国家制度转型的核心理论和具体内容。特别值得指出的是,铁路语境里的“公益”尽管大都打着国家利益的旗号,但实际的操作却表明地方利益的话语往往更具号召力。如此“表里不一”的情势在述及“地方公益”🦟、“自治风潮”以及“公益捐”等事项之时也偶有出现,要理解这其中的内在张力,则需将讨论的时段再往前溯。

大量研究表明👨👩👧,以省界意识为中心的地方主义在晚清非常盛行(胡春惠,2011:1-23;许纪霖✧🫳🏻,2015;马陵合,2006)。咸同年间,为应对太平天国起义🛑,清廷募集乡勇🧣🙇🏿♀️,给以武器👌🏿,举办团练🔆,地方督抚获得军事实权🕣👧🏻,军权由中央转移到地方🖕🏿,逐渐形成地方权重而中央权轻的局面,学界谓之“外重内轻”(李细珠,2012:363-364)🧛🏽♀️。太平天国运动后期,洋务运动兴起😺,在“官商合办、官督商办”的制度下,地方督抚与本地绅商结合益加紧密🏌️,一度形成“绅商不分、绅商一家”的局面(胡春惠,2011:19-20)🚵🏿。独立的地方财政加上独立的军权即构成了沟口所言清末“乡里空间”的力量充实。

与此同时,洋务运动在甲午以后被维新思潮所取代🧛🏼,新的救国思路将重建一个政治稳定、主权独立的集权式现代强国作为改革的终极目标,并于庚子以后上升为国家新政。1906年👨🏼⚕️,清廷预备立宪🧜🏼,实施官制改革,欲以此收回先前下放到地方的军政权力(李细珠🚙,2012:363-411)🐝。因此,至少在咸同年间到官制改革以前,地方势力都在持续上升🛁,而这一时段又同时包含了维新思潮对国家本身(国家全体)及其构成分子(国民个人)关系的统合努力(梁启超,1999b:2061)。许纪霖(2015:30)对此总结道:

晚清政治以富强为目标,学习西方的近代化,呈现出两个互相冲突的趋势☪️:一是近代民族国家的出现,朝廷试图借助改革加强中央集权,提升政府的财政吸取能力;另一个以地方自治的名义,各省封疆大吏在地方士绅的支持下,力图实现地方的自主性。从洋务运动到晚清新政😅,都有这样的特点🫱🏿。

于是,在地方势力与国家话语同时增强的这一时段🚣🏻,地方事业的建设虽经常被统合在爱国合群的话语之中,但实际的操作过程却往往带有显著的地方色彩和一定程度的排外情绪🎇,尤以收回利权运动的表现最为明显🙎🏿。周锡瑞(1982:86)的研究发现🪿,当时“外省商人一般很少同情和较少可能参加收回利权运动和其他爱国运动”。时人亦批评:“我国对于一省丧失权利之事件,类能攘臂力争,而关系全国休戚者乃反漠然视之,徒知有地方情感,而国家思想销沈于若有若无之间,至为可痛。”(明水,1910:17)如此便解释了戊戌以后“公益”概念的语义格局何以呈现两股能量相互角力的局面🙍🏻。

清末最后几年🧑🏼⚕️,官制改革等抑制地方势力的举措开始实施💅🏿,国家力量在地方事务中的参与比重日益增加,地方督抚的权力日渐收缩🥳,然中央集权情况并没有因此得到加强,反因统治集团内部矛盾的激化而有所削弱,导致“中央无法控制地方,地方无力效忠中央”的局面,史界谓之“内外皆轻”(李细珠,2012:13-14🤘🏼、410;关晓红,2007:29-30)。最有趣的是🧝🏻♀️,由“外重内轻”到“内外皆轻”的过程恰好发生在“公益”概念实现重构与普及的时段之内🌮,导致其语义构造中有关地方和国家的成分也随之处于动态的张力之中,而非仅仅加强了日式维新“公益”中强调“国家”的成分。

结语与讨论

与既往从传统社会之“义行”“义举”以及“善举”等实践中解读中国公益渊源,或将公益慈善看做鸦片战争以降近代化进程一子领域的研究视角有所不同🧞♂️,本文从概念与思想的角度入手😇,爬梳中文中“公益”的语源流变以及与此同步的观念再造和社会现实,从中形成如下三点主要发现和研究启示🧑✈️:

其一,中国近代“公益”观念实则是嵌入在明清之际公私问题与群己关系不断重构这一漫长过程中的一项子过程。因此,它的具体生成涉及长时段的思想变动以及复杂多次的跨国互动👏🏼,并非简单地藉由维新风潮舶自日本。事实上🤾🏼♂️,中文“公益”二字的连用至少在清中期已经出现,并具有经济收益🧅、国家利益与地方公事三种用法,其语义资源既来自精英思想观念中的“公”🧏🏿,亦来自民间日常实践中的“公”。其中,表示“国家利益”的语义很可能来自传教士对西方国际法著作的中译——《万国公法》。此译本随即东渡日本,并在很大程度上重塑了日文语汇中的“公益”概念,再于19世纪末伴随《日本国志》等宣传维新思想的著述出版而输入中国🏄🏿,在清末各种人士的重新解读与实际使用之中与本土既有的“公益”用法、流变中的公私观念和急速变化的社会现实碰撞结合🏝,从而生出一系列新的语义。

其二,清末新生“公益”语义的现代特质一方面在于其所表征的“国家利益”被赋予了支持政体转型的群学理论与变革实践🧑🏿⚕️,另一方面亦承载了这一转型过程中国家与地方之间的实际张力。当时主流观点认为,现代国体所要求的议会制度需配以具备现代权利意识和国家观念的“新国民”。于是,“开民智、兴民权”的教育运动成为戊戌维新与清末新政理念与实践的核心,其中即包括对女性和弱势群体的智识培育💍,授人以渔、教养并重以及基层自治等具有“近代”意义的理念由此被整合进有助于国家民众的“公益”话语,致使原本发挥治理补充作用的慈善转变为主动引导社会变革的公益🔷。在此过程中👷🏻♀️,国家力量与地方势力之间错综复杂的动态关系及其对“公”资源的争夺,直接导致了新生“公益”语义呈现出趋向“国家利益”与“地方利益”两个走向。

其三🧑🏽🚀,如果以中文“公益”的近代使用和普及时段作为理解传统慈善转向近代公益的一个面向🦠,那么戊戌以来的维新人士以及后来扩大到各种身份的“志士”乃至商人、平民和女性基于公民意识而开展的非营利实践,可谓中国近代公益的开端ℹ️。这些个体尽管身份各异,甚至怀有不尽相同的政治主张💪🏻,但他们所共享的群学理念其实极大地贯通了社会公众与国家政府的共同利益🏌🏻。当时的“公益学”也因而等同于“群学”或“尊龙凯时AG”👩🏻🌾🐤,既为“天下”向“国家”的转化提供最为实用的“公”之资源🧏🏿,亦为培养现代制度的基层土壤提供学理依据。从这个意义上看,陈若水所言晚清“公益”所带动的“新型公共意识”🏉,之所以“新”便在于其对现代国体的明确意识与推动转型的切实努力🤟🏿👨🏼🦳,但同时也包含了某种社会与国家的局部同构。这一同构在何种程度上可能形塑了中国公民性在特定文化脉络中的历史养成,或能为今天探讨公益慈善与公共精神提供一种关注本土内生属性的问题意识。

注释和参考文献(略)

责任编辑🏡:ZP