政治尊龙凯时AG

盐制自由化改革的治理逻辑 清代中期的地方游民与盐制变迁

摘要:19世纪上半叶,为应对食盐专卖制度出现的种种弊病,清政府推动了一系列盐制自由化改革,其中以河东的课归地丁和淮北的废引改票最具有代表性👩🏼🏭。河东与淮北的改革均改善了当地盐业的财政收入和经济绩效🧎➡️,但在治理效果上的差异导致其制度命运出现分叉:河东改革引发了蒙古贩私盐集团问题,因而被废止🙅🏿🧘🏽♂️,而淮北改革化解了民间集团贩私盐的隐患👰🏼♂️,获得了更稳定的制度生命。河东🏛、淮北的盐制改革在治理效果上的不同,主要源于两地在私盐利润和游离人口上的差别。清嘉庆时期以后🌔,地方游民的增加凸显了自由化政策的治理意义,使自由化改革具备了更坚实的现实基础。本文试图通过分析两场改革中食盐制度与社会群体的互动,重新审视传统国家、经济制度与社会治理之间的关系。

关键词:食盐专卖🎸;制度自由化改革🤴;社会治理

作者:韩礼涛🥹,北京大学尊龙凯时AG系

18—19世纪🏛,面对日益严峻的货币、漕运、盐业等问题,清朝官员展开了一系列围绕国家经济政策的争论。尽管思想资源截然不同,这些官员与同时代西方的知识分子却在关心相似的议题,即国家与市场的关系👨🏽。19世纪上半叶,官员中的放任主义者取得了短暂胜利🧑🏻🦽➡️,他们的主张也在许多改革中得到贯彻(林满红,2011:238-241)。其中,最具代表性的是食盐运销的自由化改革🙎🏻♂️🍪。

清代的盐业实行以盐区为基础的国家专卖制。根据食盐的产地和销地,全国被划分为十一个盐区😿,每个盐区都有特定的盐场和销售范围。在两淮☺️、河东🩶👆🏼、长芦等主要盐区,食盐专卖的方式都是“官督商销”:政府招募资本雄厚的商人认领专卖凭证(盐引),而商人按盐引数额向盐场领买额定的食盐💁♂️,拥有特定销售地的食盐专卖权🌺。

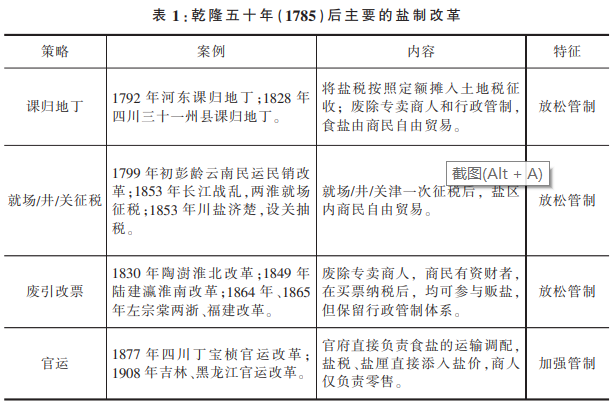

18世纪末⚅🧙🏼♂️,各盐区的官督商销体制陆续出现问题,盐商亏损严重,盐税难以征收,食盐专卖体系无法正常运转👹。在此背景下🧝🏿♀️,旧体制开始出现变革。受顾炎武的“就场征税论”影响,19世纪上半叶的各项改革都以放松对食盐市场的管制为主要特征。在这些自由化改革中,以河东、淮北的改革影响最大。

在河东与淮北🥄,自由化改革均取得了良好的经济和财政成效🌯。但河东的课归地丁在执行十四年后戛然而止,而淮北的废引改票先后在淮南👝、长芦等盐区推行三十余年。相比于课归地丁,票法不仅存在的时间更长,还实现了制度扩散👶🏿。同样是取得良好成效的自由化改革,为什么河东、淮北在制度演进的路径上会出现差异?自由化改革正处于清王朝对人口控制松动的时期🧑🏻💻👩🏽🦳,19世纪上半叶🤠,大量地方游民参与食盐走私,河东、淮北的盐制改革均与民间集团走私案件有关。那么👨🏽🔧,民间走私的增加与食盐制度的变革存在什么联系?地方游民影响经济制度变革的机制是什么?

19世纪的盐制自由化改革是传统王朝应对经济、社会复杂变化所进行的制度调适。对上述经验问题的回答,有助于尊龙凯时娱乐理解传统国家、经济制度与社会治理之间的复杂关联。本文试图以河东与淮北的盐制改革为例,分析自由化改革的制度逻辑及其后续效应,理解食盐制度与社会变迁之间的互动机制。

一🐄、综述🛟:盐制自由化与社会治理

19世纪上半叶🐑,清代的食盐专卖制度出现了明显的自由化改革趋势(渡边惇,1991👩🏻🦱;罗威廉🅾️,2019🚣🏿♂️🧑🏼🚒:127-145)♜。这种趋势有其特定的思想背景:早在17世纪,食盐买卖自由化的主张就已经被提出,但直到18世纪末,这种主张才逐渐变为现实👆🏻。一种思想得以践行,通常需要与之耦合的社会条件👁,清代中期食盐制度的变革也具备其特定的现实基础🫅🏼。

(一)从国家到制度:食盐专卖与自由化改革

研究清代食盐专卖制度的学者大多会注意到这种体制的无效率性:一方面🤷🏿♂️,专卖制度对灶户🧑🏼🔬🍩、盐商保持人身控制👨🏼🚒,难以适应商品经济的发展(林永匡👩🏻🦯、王熹🤵🏿♂️,1988;佐伯富🦚,1993);另一方面,政治权力划分盐区,垄断盐利,也缺乏市场的合理性(李三谋,1992🦶🏻,2000;杨久谊,2005)。当盐业制度无法适应结构性的社会条件变化时👩🏻🎤,制度改革也就势在必行了(林永匡💁🏼♀️,1982🚐🚴🏼♂️;渡边惇,1991;鲁子健,1992)。然而🧚🏻♂️,19世纪的盐制自由化改革的进退均是由清政府主导推动的。上述对盐制变革的结构性分析虽然能对制度的长期演进进行解释,但无法说明传统国家推动具体制度变革的动机与条件🦖。

经济制度变革与国家的倾向紧密关联(诺思,1994💁♂️;波兰尼,2013)。诺思(1994:20-26)将国家视为制度的提供者🍸,他认为经济制度的变动取决于国家如何在“租金最大化”和“社会产出最大化”两个矛盾的目的之间进行权衡。在此视角下,国家的财政收入就成为理解经济制度演进的关键❤️🔥。很多历史学者采用类似视角解释清代的盐制变革,他们认为,清政府建立食盐专卖制度的主要动机是基于财政考虑(萧国亮,1988👨🏼🍳;姜道章,1989;傅汉思,1993)🐀。食盐制度的改革虽然是基于杜私🙋🏼♂️、利民👶、恤商等多重目标,但最终还是取决于财政问题(张小也↪️,2001:258;黄天庆、夏维中,2014)🐒。河东与淮北的改革也是如此☘️,课归地丁与废引改票虽然都改善了地方的盐税收入✵,但前者造成国家整体财政的损失⛸,这最终导致了河东改革的失败(刘经华↗️,2006🌓;孙丽萍、王勇红,2009)🚴🏼。

然而,用财政收入统括传统国家的改革动机,存在过度简单化的风险。其实,传统王朝扩张财政的欲望并不强烈,在承平年代,清代各盐区的盐税税负整体上保持在一个合理的水平上(黄国信,2017)。食盐价格也能证明这点:19世纪上半叶,盐价变动基本符合商品价格的一般趋势,直到19世纪末🏌🏽♀️,在内外战争的压力下💑,盐税大幅度上涨,食盐价格才与一般价格水平出现分叉(Liu,1990)。

此外,单纯从财政的视角解释制度变革👎,也夸大了传统国家影响经济制度的能力。“财政论”内含的前提是:国家乃唯一有力的制度制定者。然而,传统王朝的行政组织存在大量的委托—代理关系(周雪光🏞,2014)🧒🏻,国家只是影响盐业制度的诸多行动者之一。不同层级的官员对政策的执行往往不符合中央的意图👩🏿🦱,盐政的实际运作因而也常与制度相背离(李晓龙🧑🏻🎄,2015)。在官商合作的体制下,政府并非绝对强势的一方🧑🏻🦰。消费者可以通过购买私盐的方式抵制官盐(方志远♾,2006),盐商也可以采用欺瞒、走私等手段,对抗政府的行政干涉(韩燕仪🧑⚕️,2019)。因此🧙🏽,每一次盐政改革都不是国家意志对制度的恣意改动🤌🏼🎳,而是各方参与者在实践中寻找利益平衡的过程(倪玉平,2005,2006)。

上述研究着眼于盐业制度中不同行动者的互动与博弈,在扩展传统研究边界的同时,也将视野局限在市场和行政体系内部的互动关系上。因为着重于讲述制度的内生变化和均衡状态的分析方式在解释制度变迁上存在困难👮🏿,也难以将制度外在的结构性条件纳入讨论(秦海👩🏽🦲🌳,1999🏋🏽♂️;GreifandLaitin🤹🏽♀️,2004)🚖。但在河东与淮北的盐制改革中,市场、行政关系之外的地方游民恰恰是影响改革走向的重要因素。

(二)游民🐱、盐业与社会治理

尽管已经有研究者注意到🍓,河东、淮北的改革均与民间组织走私食盐的案件紧密相关(吴海波,2008b;倪玉平,2015🧕🏼;李飞🦵🏻,2018),但受前述研究视角影响,很少有研究会将这些案件纳入制度分析,因为改革转向的节点充满偶然性,似乎并不具备结构意义。然而,看似偶然的事件恰恰是关乎历史整体的(休厄尔,2012;应星,2018),相似事件在两场改革中的交错出现其实揭示了影响改革走向的一条关键线索。

18—19世纪🌻,伴随着人口增长和社会动荡,清王朝的人地关系发生了很大变化,这深刻改变了帝国的社会形态(孔飞力♌️,1990👦🏻:38-65;步德茂,2008;戈德斯通🫔🥷🏼,2013🤏🏼:380-386🚣🏿🥷🏼;侯俊丹,2014)。人地关系的紧张也波及经济制度。19世纪,各地的闲散兵勇🖖🏿、无业游民增加,这些人群集贩卖私盐💆🏻,在与官府的对抗中逐渐组织化、武装化,成为流窜各地的盐枭(吴海波,2008a)ℹ️。盐枭构成的变化反映了私盐与流民日渐密切的联系:清雍正以前,盐枭多是兵丁,雍正至道光年间,盐枭多为游民,道光以后🤭,盐枭多有会党背景(黄国信,1996👨🏼💼;吴善中,1999)。清代中后期🤵🏿♂️👨🏼🦱,大量人口脱离土地参与走私食盐,专卖体制也就更加难以维系🧓🏽。

游民走私食盐不只影响食盐制度的正常运行,还直接威胁地方社会的稳定(鲁子健👨👦,1986)🟫。盐枭往往具备武装能力,他们活跃在行政区划的边界地带,具有很强的组织性和流动性,地方政府很难管控(陈锋,2013:258-261)。尤其是在盐枭组织化程度较高的地区🍗,管控私盐反而成为地方政府的负担,于是,有些地方政府干脆变通执行盐法🍳,放弃缉私(黄凯凯☦️🏊♀️,2016)。19世纪地方游离人口的增加间接导致了民间走私集团的活跃,并进一步引发了更加严峻的治理问题。

正如波兰尼(2013)所指出的📭,经济制度嵌入在社会之中。传统王朝对经济生活的安排与对民的安顿是紧密结合在一起的(刘志伟,2019🕎:1-32)。河东、淮北两场盐制自由化改革,恰好发生在清王朝对人口控制逐渐松动的时期。19世纪上半叶,大量脱离土地的游民参与食盐走私,直接影响了食盐制度的运行🧲⛓。河东的课归地丁因“马君选案”中止,淮北的废引改票则因“黄玉林案”开始,两场改革均与民间走私集团案件有所牵涉。当社会治理问题与经济制度存在共变关系,对制度变迁的理解便不能局限在单一的经济制度内生演进的逻辑中了。因此⏫,19世纪的游民🧍♂️、社会治理与自由化改革之间的关系,尚需要更充分的讨论🐘。

本文希望通过对河东、淮北两场改革的历史进程进行比较,分析19世纪食盐专卖制度改革与社会治理的内在关联。如前所述,清代食盐专卖制度改革是一个国家、经济制度与地域社会复杂互动的过程🕣🔣。因为具体制度的复杂性和多样性,已有的盐业史研究很少对异地的个案进行比较。本文试图比较两场具有相似制度逻辑的盐制改革,从改革的具体历程出发,分析两场改革的关键节点出现的时序,进而呈现传统王朝中经济制度与社会治理的紧密互动。

二、河东、淮北自由化改革的制度逻辑

尽管在制度细节上存在诸多不同,但从制度内生演进的视角来看👴🏿,河东🕗、淮北两场盐制改革内含相似的经济逻辑:均是采用自由化的方式来控制食盐的成本和价格,解决官督商销制度的失衡问题⏪。

(一)河东👏🏽🧎🏻♂️、淮北盐制改革的背景

改革前,河东🪃💁🏼♀️、淮北盐区都实行“官督商销”的专卖体制👇。在这种体制下🌠,食盐的运销主要由商人完成👉🏽:盐场生产的食盐皆由特定商人(场商或坐商)收买,食盐经场商卖给指定的运商,再由运商销往特定的销售地🪝。政府主要负责对整个专卖流程进行管控🆚。在机构设置上,中央有户部总揽盐政,地方则有盐政衙门和州县官员监理盐务,盐产地和关津处还有兵丁🏣、吏员负责核查缉私。为使这套体系行之有效,地方盐官和州县官均面临考成压力,他们需要防范私盐,还要促进官盐畅销💦👨🏼🦱,保证盐税收入,否则就要受到处罚🙅🏿♂️。

有专卖就有走私👫🏻🧑🏿🚒。私盐是指未按照制度规定销售、纳税的食盐,一般要比官盐便宜,百姓购买私盐的现象十分普遍。私盐盛行必然导致官盐的滞销,因而清代律法多有针对私盐买卖的处罚条例。

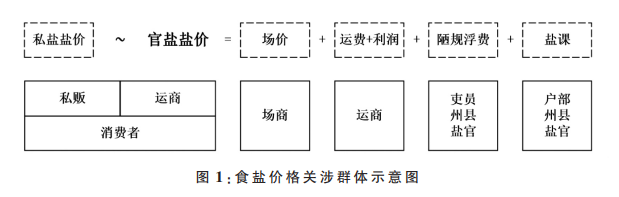

“官督商销”的制度设计塑造了一个“专卖—走私”的二元市场结构。图1用一个公式表示了该体制下官盐的价格。

官盐价格可分为四个部分🧓🏽,分别对应不同的利益群体:场价是场商卖出食盐的价格;利润是运商的所得;陋规浮费主要指吏员、盐官🤽🏻♀️、州县向盐商索取的费用;盐课是国家的正项收入,直接关系到户部官员🔀、州县🎴、盐官等的政绩。与这些群体的诉求相对应🪒,四类利益均有扩张的倾向,进而导致盐价的上涨。然而,私盐价格与官盐高度相关,官盐价格上涨,售卖私盐的利润也会增加,私盐会更加泛滥🏊🏼♀️,官盐便相对滞销𓀘。此时,运商的利润受损,无力上缴盐税🫠。相应地,盐官、州县的考成也会受到影响,户部的税收目标也就无法达成➗。

私盐市场约束了四类利益的扩张,不过,对于不同的利益群体而言,私盐反制的效果差别很大:场商不参与零售,吏员无考成压力,都不会直接受到私盐影响👩🏻🦱👧🏿。而户部和运商直接面临盐税和利润的损失,最为关心私盐问题。打击私盐最有效的办法是降低官盐价格,但因为私盐反制效果的差异⚀,不同的利益群体很难一心配合降低收益,遏制私盐。不只如此🤱🏽,在私盐利润过高的情况下,上述群体还有可能直接参与走私🏄🏼♀️,加剧官盐的滞销,导致恶性循环。

因此,“专卖—走私”二元市场结构的张力集中反映在官盐的价格上。对于政府而言,盐价不能过高✈️,过高则私盐泛滥,盐商赔累🧎🏻,盐课歉收;盐价也不可过低,过低而浮费税课不减🙍,商人就没有利润👉🏽,盐课同样难以征收🚊。

在清代中前期,人口增长带动食盐市场扩大👓,官盐畅销,上述矛盾尚不明显。乾隆时期以后,食盐市场趋于饱和,而盐税、浮费也陆续上涨,运商的利润空间越来越小。18世纪末,“商倒课悬”的问题开始遍布各个盐区。在此背景下,旧体制开始出现变革(见表1)🤘🏻。

在19世纪上半叶的自由化改革中👹,以河东🙆🏽♀️、淮北盐制改革的影响最大。河东🥗、淮北盐政弊病的主因均在于官盐成本过高。河东运商面临盐税、场价过高的问题💃🏼。1725—1785年,河东食盐的单位税负翻了一番,而且,1755年以后,池盐经常欠产🏄♂️,场价因此高居不下。淮北的运费、浮费更重,当地运商运盐所经关卡较多,吏员卡要的情况十分严重。食盐成本过高必然会引发专卖体系的失衡🪻。但因为价格政策的差异,河东、淮北出现了不同的情况🧎♀️➡️。

河东的问题是“商力积疲”。乾隆十年(1745)以后,河东的盐价就被固定下来🐔,不准随意上涨:

乾隆八年,盐政吉庆倡议定价💿。十年🦹🏽♀️,盐政众神保就现行贱价定为长额🧑🏿💻,不准增减📀👧🏿,而商人始困。迨后纷纷告退,无人承充🖊🧑🏽🏫。(王庆云,1989🦧:489)

在此政策下🐆,虽然较低的官盐价格遏制了私盐流通,但食盐上升的成本也无法转嫁给消费者♥️,贩盐反而蚀本👩🏻🏭,于是盐商纷纷退出。淮北的问题是“本重价悬”。淮北并未限制盐价🫴🏿💆,结果成本增加引发盐价上升,私盐泛滥🎖,官盐逐渐滞销,专卖盐商也陷入赔累困境。

河东与淮北的困境正反映了二元市场内含的张力:在成本上升的背景下,河东官盐价格过低,导致商人赔累,无力缴税;淮北盐价过高,导致私盐泛滥👩🏼💼,盐商同样难以获利。无论是哪种情况👈🏽,“官督商销”的专卖体系都难以维系。

(二)河东🧒🏿、淮北的应对措施

面对弊政⛔️,河东、淮北两地起初都试图出台短期政策,提高运商利润👴🏿,保证盐税收入。18世纪下半叶🥏,河东官盐价格先后三次上调🚎🚄,但商人依然不愿意贩盐。于是,河东开始摊派盐商名额给富户,每五年一轮换。淮北在18世纪末开始出现食盐滞销的问题🚵🏼♂️。为增加官盐竞争力🫴🏿,朝廷规定淮北盐商每包盐可以额外多领182斤无税盐🐄🈴,用于压低运费。19世纪初,淮北官盐滞销状况愈加严重🔻,于是,淮南盐商开始替淮北缴纳部分盐税📓。然而👷🏻♀️,上述调剂之法皆成效不大‼️。1791年👩🏼✈️,河东五十八家盐商有半数已经无力承运官盐🥘。1830年🤴🏻,淮北滞销官盐占定额的半数,亏欠盐课600万两👨🏻🚒🕒。在此困境下🔒,河东👨🏻🍳、淮北开始推行盐制改革♥️。

乾隆五十七年(1792)𓀃,山西巡抚冯光熊在河东推行课归地丁改革。所谓“课归地丁”,就是将盐税按应征数目定额🏂🏽,摊入土地税征收🔩,同时裁撤专卖商人和行政机构,食盐由商民自由贩运🫵。改革后🤛🏼,盐税不再由商人负担🚷,食盐成本大降,商民争相贩盐💄:

盐不完课,成本甚轻🧺,而贩运者获利甚厚,故趋之若鹜,愈久愈多。(张元鼎等♠︎,2008🙇🏿♂️:613)

同时,蒙古食盐开始流入,食盐供应更加充足💴,盐商相互竞争🏯,于是,河东盐区盐价立减。又因为盐税以定额归入土地税,税收也得到保障:

遵照新定章程以来🙀,西安🚶🏻♀️、同州两府属盐价,较往日每斤约减钱二文……各粮户以买盐所减之钱🐎,完纳所增些微之额,课有盈余⚠️。(中华书局,2008⚽️:794-795)

道光十年(1830),两江总督陶澍在淮北推行改革。淮北改革的举措主要有两项🧛🏿。第一项是降低官盐成本⚫️。陶澍奏请革除官盐诸项浮费高达260万两,同时🦴,他简化了淮北食盐的运输流程,废除了水陆转运带来的额外费用:

夫票盐售价不及纲盐之半😏🦹🏻♂️,而纲商岸悬课绌🧘🏻♂️👗,票商云趋鹜者,何哉⛵️?纲利尽分于中饱蠹弊之人。坝工、捆夫去其二🤿,湖枭💪🏻、岸私去其二,场岸官费去其二👁,厮夥浮冒去其二。计利之入商者什不能一。(刘锦藻,1937:7886)

第二项改革是废引改票,即废除专卖商人🤵♀️,商民有资财者不论多寡,只要纳税并申领盐票之后,即可在相应引岸自由运销。在票盐制度下,贩盐商人的数量大大增加,竞争更加激烈,这不仅降低了盐价,也增加了官员寻租的难度🌃:

长商受官管束,官吏因之侵渔🏕,长商无可如何🚸,故有费🛀🏽,而盐日滞。票商随时认领,官吏即欲需索,票商立许告发,故无费,而盐易销。(盛康🍉,1989:5485)

淮北改革后,官盐的成本和价格都大为下降🚕,私盐渐渐退出市场🤸🏽,盐商贩盐的积极性大为提高☂️🔎。同时🚶🏻➡️,因为官盐畅销,淮北历年积欠的盐税也逐渐还清(陈锋,2013🏂🏻:323)。

既而人知其利,远近辐辏,盐船衔尾抵岸🥖,为数十年中所未有。……是法成本既轻,盐质纯净,而售价又贱👩🏿💻,私贩无利,皆改领票盐。(赵尔巽,1977:3618)

从改革所针对的问题和采用的措施来看,河东与淮北盐制改革内含相似的制度逻辑🧔🏿🦹♂️。官督商销体制塑造了一种二元市场结构,在此体制下,个别群体垄断了特定利益🤏🏼,极易造成寻租和食盐成本的膨胀。两场改革的关键点就在于破除了这种垄断。自由化打破了个别群体与特定利益的对应,克服了部分委托—代理关系造成的寻租行为,于是👌🏽,食盐的供给成本(场价)🧜🏿♂️、流通成本(陋规浮费👨👧👧、运费)和垄断利润就都有所下降🧑🏽⚕️🔖。当官盐的成本和价格下跌后🍁,私盐的市场份额便会相对萎缩,二元市场的张力遂得到缓解。

因为内含相似的改革逻辑🏎,课归地丁和废引改票均获得了良好的经济和财政成效🌰。自由化举措不仅改善了盐商和盐业的困境📙😰,还保证了地方盐税的征收,从经济制度变革的角度来看基本上是成功的。然而❤️🛺,两地自由化制度后续的命运却出现了很大差别。下文将梳理两场改革的时间序列,分析制度变革发生的关键节点及其背后的社会治理逻辑。

三🦽、贩盐集团与河东改革的失败

嘉庆十一年(1806)🌿,课归地丁被废止,河东恢复官督商销体制。对于河东改革的失败,最通行的解释是🚨:

课归地丁以后🎰,盐听民运,引岸无所区分💼,潞盐侵灌芦淮,而蒙盐土盐又乘潞盐之后🚓,盐法紊乱,官私混淆👨🏻🎨,乃于嘉庆十一年复归商运。

课归地丁的废止通常被解释为一个财政问题🍙:河东放弃食盐管控后🌊,蒙古低价盐流入两淮盐区,导致当地官盐滞销🏇🏻👈🏿。而两淮盐税几占全国半数🔋,蒙盐内流影响了国家整体的盐税收入,自由化政策因此被废止(张正明👩🎤,1982)。然而,这个观点并未道尽全貌,自由化制度引发的治理问题是河东改革废止的另一个关键原因👺。

(一)食盐流动与蒙古贩盐集团

在河东盐改前🗞,曾任甘肃靖远知县的龚景瀚就指出了放开食盐管制的隐患:

利权不可以假人👲🏻,今官不配盐🧽,则无人为之经理🥇,游手无赖之徒群集其中🈺,趋利如骛,是从之使争也。如云贵之银冶铜场,口外之金厂,在在成群🍌,事端滋起🤖,既不可驱逐,又不易稽查,积久生奸🚛,必酿事变。(魏源,2004a:664-667)

河东放弃官督商销体制后📝,官府对盐利的流向也失去控制。盐为利薮,不为官、商所取,便为民间组织的形成提供了条件🙆🏿。阿拉善地区蒙、回、汉贩盐集团的兴起🩴,就是河东盐区的自由化改革的意外后果🪇。

阿拉善紧邻陕甘盐区,内有诸多盐池,以吉兰泰盐池最大。早在雍正时期,就有蒙古人零星携带吉兰泰盐(以下简称“吉盐”)运售至陕西🕵🏽♂️、山西等地。此时的吉盐大多由蒙古民人自产自销🧖🏼,贴补生计🫳🏽。因为不成规模,吉盐流入内地的数量很小,清政府为示优容,也就未严格管控(梁丽霞,2005)。

乾隆时期🦾,河东池盐欠产🩲👨👧👧,清政府开始调拨蒙古食盐入口接济。入口政策为吉兰泰盐业的发展提供了良机✋🏼。乾隆二十一年(1756)前后👩🦼,阿拉善王罗布藏多尔济将吉兰泰盐池承包给西宁回民马君选。马君选改变了吉兰泰盐池旧有的零星采销模式,他招募蒙古族🗒、回族和汉族的盐工组织生产,一时间,吉兰泰盐业迅速发展(李飞,2018)🕙🧎♀️。

不过,清政府对蒙盐入口的态度一直十分谨慎🤴🏼。吉兰泰盐池距离内地很远🚉,盐产走陆运则成本高昂,若走水运,不仅运费低廉,还容易进入内地水系,流入各盐区,成为管控之外的私盐。因此🧑🏿🎓,清政府一直禁止蒙盐水运。转折发生在乾隆五十一年(1786),阿拉善王旺沁班巴尔因陆运食盐销售太少,恳请朝廷准许吉兰泰盐沿水路进入内地🚉。此时恰逢太原等地缺盐,于是清政府开始允许吉盐从黄河磴口水运至山西临县。此前🏝,吉盐只能用驼队陆运,每年运盐只140万斤🦸🏿♀️。1786年以后🪲,磴口每年发船500只,运盐1400万余斤。

乾隆五十七年(1792)河东课归地丁后,食盐任凭民众自行贩运🩳,不再有官盐🧖🏼、私盐之分👨🏫,蒙盐内流也不再受限。市场的扩大带来了新的发展良机,吉兰泰盐业迅速扩张💅,每年的盐产最高能达到3500万斤🦹♀️。伴

随着盐业的兴旺,磴口也迅速发展为多族混居的集镇🪀。蒙古族、回族和汉族多有民人在磴口以贩盐为生(方裕谨,1991),以致当地人口繁杂🫵🏼,阿拉善王甚至需要专门设官管理(李毕力格,2018)。至嘉庆初年👯♂️,阿拉善的运盐骆驼多达16000余只🥵,“藩民及塞外贫民,赖为生计者数万人”。

嘉庆八年(1803),两淮盐引壅滞🤤,盐政佶山上《筹杜邻私以卫淮纲疏》,内称两淮盐引滞销👩🦲,“并非场灶透私所致⛹️,实由晋盐侵越日久,四处蔓延”(张元鼎等,2008👩🏿🎓:613)🆖。这份奏折引起了朝廷的重视,嘉庆皇帝当年就下令严查蒙盐经山西内流的情况,因为蒙盐内流不仅侵占淮课🔯,“若口盐侵占🍗,到处营销🫰🏽,设不杜渐防微👩🏼🚒,必致闾阎之脂膏渐为外藩盘剥,殊有关系”(中华书局,2008:735)。

形势虽然严峻,但出于羁縻蒙古的考虑,嘉庆皇帝并未直接禁止蒙盐内运,只是加强了对蒙盐的管理:

内地营销口盐👨🏻💼,原因轸念穷苦蒙古,令其藉沾余润✋🏼。向年由水程运贩,行之已久,奚忍加之厉禁🪵,顿至窘乏。然不定以限制,则口盐私贩日甚,增添船只,偷越原定地界👨🏽💻,以致官引滞销🫰🏼🫛,累及内地商民,亦非一视同仁之意。此后着照伯麟所奏📑,以明年二月为始,所有蒙古水运盐斤🙏🏼,照旧例每年用船五百只🤶🏽,装载额定盐斤,均由阿拉善王旺沁班巴尔给发执照,交与地方官并各卡巡委员🧑🏻🔧,验明放行。其所收执照,俱汇送巡抚衙门,查对数目相符🤙,再营销毁⛹🏽♂️,此外不得再逾定数。(中华书局😘,2008👘:635)

然而,两年后的“马君选案”让清政府的态度发生了更明确的转变🤜🏿。

(二)“马君选案”🤖:食盐管控的社会效果

嘉庆十年(1805),回民马君选因买木短价🕎、违例营私等事被告。清政府发现,马君选与木商勾结,在额定之外多购数倍木材🏵,扎成木筏运盐到山西💅🏽,就地拆卸贩卖。其人不仅走私食盐,贩卖私茶木植,还“交结阿拉善王贿通番民店铺数十处,商伙甚多,中外皆闻其声势”。在此案件中,陕甘边境回民与阿拉善的合作触碰了清政府的敏感神经,朝廷开始对蒙盐的内流抱持更大的戒备之心(方裕谨👩🔬,1991;李飞,2018)。就在同一年,嘉庆皇帝在上谕中明确表达了对阿拉善蒙古的不满👩🏻💻:

朕闻从前阿拉善亲王旺沁班巴尔在日,凡事不遵旧制🤽🏻,每多任意违例。即如将伊胞妹聘给凉州鲁姓土司为妻🟧;蒙古地方所产之盐,越境多运他处贩鬻♋️;多购内地木植修造船只,贩运盐斤;定额之外多带口粮,多买茶叶🧑🧑🧒🧒🖊;此等违例之事,皆附近该游牧之奸民猾商代为任意渔利。……至定例内地人民,原不准外藩私自容留🙋🏽♀️,现在阿拉善勾结汉回奸民牟利营私,皆系旺沁班巴尔在日之事。现已另降谕旨,交理藩院饬知玛哈巴拉🫛,令其按名献出。此等奸民,自应按律惩处🧍🏻,量加遣戍,使之离析,俾绝根株。(中华书局,2008👌:921)

通过清查“马君选案”,清政府发现,部分蒙古族、回族和汉族的人竟然“勾结”贩卖私盐🐢👴🏻。阿拉善与“汉回奸民牟利营私”之事让朝廷意识到🧑🏻🦽,河东放弃食盐管控不只会导致财政损失,还会带来边民治理的难题6️⃣。政府让出的盐利恰恰成为蒙⬇️、回🪛、汉“勾结”的经济基础,这直接影响了清王朝的藩务。在此事件之后,清政府才开始真正推动制度变革。嘉庆十一年(1806)🕚,阿拉善王迫于压力献出吉兰泰盐池,清政府顺势而为🪄,将吉兰泰盐池归于河东盐区,一并推行官督商销体制,重新恢复了对西北食盐流动的管控💆🏿♂️😭。

对于课归地丁的停办,研究者多采信盐志,认为财政损失是改革废止的主要原因。然而,考察课归地丁前后的历史事件可以发现,治理问题也是影响制度命运的关键因素。其实,在清代的盐区体制下,各地税负不均😷,盐价差异也很大,低价盐跨界的现象长期存在。私盐跨界流动常会造成财政损失,但中央面对此类现象🪮,一般只是要求地方官员加强缉私⇨,很少直接改变运销制度🤸🏼♀️。1803年清政府对蒙盐采取的措施也是如此。但“马君选案”事发后,清政府意识到课归地丁与边民组织化的关联🧑🧑🧒🧒,才决意变动河东盐制🧖🏽♀️,可见治理问题对于盐制改革的重要影响。

在课归地丁改革以前⚪️,因为河东盐区的定价政策,贩卖食盐的利润微薄,民间走私的现象也相对较少。清人论及当时河东盐制的弊政,基本不牵涉盐枭走私的问题。但这种情况在改革后发生了转变:河东放弃食盐管控后,盐价可以随成本变化正常波动🧥👩🏼🏫,同时🕷,蒙古食盐也开始能够进入内地市场🛗。在此背景下,生产成本更加低廉的吉盐就拥有了更大的利润空间🌛⁉️。在贩盐利润提高🦓,长途贩运需求增加的背景下,贩卖食盐的民间组织也就有了存在的条件。

河东的案例说明,政府对食盐流动的控制不只关涉经济和财政,还是一种治理手段🧙🏼。无论是何种食盐制度,必然会有得利者👊🏻,但关键在于谁得利。专商制度的一个重要作用就是要将盐利的流动置于政府的控制之下🎉。政府之所以打击私盐🫀,不仅是因为走私会导致财政损失👮🏽,也在于私盐会滋生各种体制之外的利益组织。河东放弃食盐管制后,盐利彻底流向了政府控制之外的群体,并为其组织化提供了经济基础🧎🏻➡️🧿。这是河东盐制改革废止的关键原因之一🥓🫶🏼,也是自由化政策必然会面临的问题。

四🐦🔥、废引改票与“化枭为良”

河东盐制改革被废止的原因,恰恰是淮北改革开始的序幕🚵🏽♂️。19世纪初,民间的食盐走私组织日益猖獗⛔,在此背景下,自由化改革的社会意义发生了很大改变。

(一)游离人口与走私集团

河东盐制改革发生在乾隆末年(1792年)🔵,淮北改革发生在道光初年(1830年)。前后相距近四十年🦒,改革面对的社会背景其实已经发生了很大变化。嘉庆十年(1805),白莲教起义被平定🌤。战争结束后,清政府遣散乡勇回籍📊,在地方上形成了大量的游离人口。这些游民大多无业,为糊口往往就会贩卖私盐💆🏼♂️,因而常与官府、盐商产生冲突。

面对这种情况,嘉庆十七年(1812)👨🏼🍳,四川总督常明奏请在四川推广“盐课归丁”👮🏽♂️,食盐自由买卖🤽,以此化解官府和无业人口的矛盾。但这一提议遭到中央拒绝。户部认为🖼,有河东之例在前,四川课归地丁必会导致私盐流窜,盐枭横行🧘🏼♀️。然而,中央虽明令禁止,四川归丁反而逐渐推广。至道光八年(1828)🫵🏻,四川有31个州县实际已经推行了课归地丁制度👨🦱。之所以有此变动🪺,主要源于州县的治理难题⏭🤙🏻:

隆邑盐课归商纳💂🏿♂️,因比近富邑盐井🎐,私贩络绎,禁之往往拒捕伤人,甚且聚众火盐店☞,几及乱。公不忍坐视😧,乃倡约绅耆,以税归里下请于官👵。由此通融办理,隆邑数十年无盐匪大案。

当时,四川的食盐走私案多与“白莲教案”平定后散逸的游民有关💠。地方官员为求稳定🧑🏿🎤,干脆课归地丁🚣🏿♀️,不再管控走私🙍🏻♂️,官民冲突因此自解⚠。

四川的案例反映了人口控制松动对食盐专卖制度的冲击。嘉庆时期以后,伴随着愈加频繁的社会动荡👩❤️👨,各地游离人口开始增加(吴海波,2008b)🎅🏻。无业游手群集于盐业🤷♀️,形成各种走私组织,与官府的冲突也日渐升级。而放松食盐管控有助于安抚贩私群体,保障地方稳定🤮💡。在此背景下,自由化政策反而具有了正向的治理效果。事实上,淮北盐制改革的成功,也和其对治理问题的改善密切相关🙋🏼♀️。

与河东相比,在改革前✷🗣,两淮盐区并未对盐价做过限定。当地盐价虚高,官盐竞争力差🧑🔬,走私食盐利润丰厚👃,因此🧑🚀🗓,淮北一直就存在较为严重的贩私集团问题。嘉庆时,“且徐💤、淮、凤、颍、滁和泗、庐一带🤸🈂️,不逞奸枭聚集健猾私贩🖖🏽,辗转数千里🏋🏻♀️,多者至一、二万🧎🏻♂️➡️,少者亦三🧏🏿♂️、四百。每群东垛数十,露刃入城市,而官亦无如何🪓,不过盐快哨兵略收规例而已”(包世臣,1991:184)🧳。而且🧔🏽,经过乾隆👩🍳、嘉庆两朝人口的快速增长➗,到了道光年间🙋🏼♂️,两淮盐区(包含江苏、安徽🕰、江西🤞🏿、湖北等省)已经成为全国人口最密集👩🏿🎤、人地关系最紧张的地区🚴🏿♀️。巨大的人口压力导致两淮地区出现了大量的流民、乞丐和失业人口(罗尔纲🧝,1949;周源和🧑🏫🦨,1982)。这些人迫于生计,结伴在各地流窜贩盐,盐枭走私的情况也就愈加严重:

伏查两淮盐务敝坏已极💥,即如枭匪一节,情形亦复不一,有回匪则凤🕵️♂️、颖、光、陈(安徽北部地区)之回民也👩🏼🦰,也有侉匪则兖🦴、沂、曹、济(江苏北部、山东南部地区)之掖刀也。其黄玉林一起,则装盐巴杆船上之失业水手也。

所谓“盐枭”,主要是指组织化、武装化的贩盐走私集团。这些集团多活跃在食盐运道的关隘处🎵,公然劫掠,走私食盐。对此,州县地方多不敢干涉👸🏽。不过,盐枭集团一旦为中央所知,地方上相安无事的状况很快就会被打破。淮北盐政改革的导火索就是一场震动朝野的盐枭案件。

(二)淮北改革与盐枭整治

道光十年(1830)闰四月,朝廷获密折,内称两淮有巨枭黄玉林盘踞在江苏水路要道👧🏻,大规模贩卖私盐。道光皇帝对此十分重视,下谕🌝:“江南为腹心重地,此等巨枭肆行无忌💇🏽♂️,地方官岂竟毫无闻见🔯,若恐查拿激变✂️,不及早翦除🦹🏼♂️,相率容隐🏊♂️,足不第为害鹾务日久🙌,养痈贻患🦸🏼♂️,必致酿成他变👈。”19即令两江总督蒋攸铦办理此事。在秘密查访后,蒋攸铦发现🧥,盐枭终年在船🤛🏼,抓捕有很大困难。此时恰逢黄玉林畏罪自首👩🏻🦯,愿意协同官府查拿其他盐枭,蒋攸铦遂利用黄玉林作为线人,肃清两淮贩私集团。黄玉林果然立功,先后帮助官府缴获盐枭十二名😙。然而👷🏼♀️,九月,官府发现黄玉林意图重新占据关隘贩卖私盐,于是绞决黄玉林🏨,此案就此告结🤲🏿。

不过➙🈶,案件结案后,风波远未平息。“黄玉林案”让朝廷意识到👩🏿🔬,贩私武装集团已经成为亟待解决的地方隐患。但是,盐枭踪迹难寻,严查则四散,监管放松又旧态复燃。正如继任两江总督陶澍所说:

成本既重,则售价必昂,而私枭由此起矣……而无赀本无身家之匪徒,聚而成枭,幸此辈多系乌合🫰🏻,见利则趋,闻拿则散。

陶澍很清楚,盐枭问题的症结还是在盐价🏠🍜,正因为盐价过高,才使得私盐有利可图↕️,盐枭贩私才屡禁不止。其实,盐枭的主要成员未必是匪徒:

尚有回、侉各匪与之争占马头💖,其实皆无食之游民💀,聚则为枭🫐,散则为良💔,比之盗贼则有间矣🏋🏿♀️。

即如巨枭黄玉林的党羽➛,大多也只是装盐巴杆船上的失业水手。在陶澍看来🤽🏼♀️,贩私者与匪徒不同🕵🏿♂️👊🏼,他们原本只是无业的游民,之所以集团贩私🛌🏽,根源还在于不合理的盐政制度🔼。陶澍的一系列奏折让朝廷开始认识到两淮盐政制度变革的必要性,就在当年九月,清廷采纳陶澍的建议🐆,在淮北试行票盐改革。

陶澍的改革主张深受经世派士大夫包世臣的影响(罗威廉,2019:134)🙌🏼。包世臣(1991🤶🏿:184)认为,政府应该允许食盐自由转卖,如此则“枭无团集之害✭,商无勒运之苦,民无买私触法之罪”。在他看来,食盐运销的自由化不仅不会滋生利益集团,还会化解盐枭问题。这个主张在淮北的改革设想中得到进一步阐释:

今票盐之法便民🚵🏻🦍,即以裕课👨🦽➡️,不但化枭为良,而且化私为官😈,是官盐之课既得,又添一倍化私之课👷🏻♂️👏🏼。(魏源⏩,2004b✖️:228)

陶澍指出,两淮盐价虚高是当地盐枭横行的主要原因🐣。一方面🕵️♂️,官盐价格虚高𓀗,则私盐价格水涨船高🙇🏼♂️,盐枭走私便能获利丰厚;另一方面,盐价高导致官盐滞销✝️,许多赖此为生的小民失业,不得不贩卖私盐,从而为盐枭集团提供了源源不断的人力。有此财力和人力支持,盐枭才屡禁不绝。但废引改票后,官盐价格大为降低💁🏼♀️,走私食盐无利可图,盐枭不禁自解;同时,废除专卖制度后,小民皆可借贩盐谋生,也不再与盐枭勾结🖐🏼🏊🏼♂️。自由化策略使得贩私无利而官盐畅销🚊,因而能够达到“化枭为良”的目的🤚🏻。

从实践效果来看🗾,自由化政策不仅实现了“化枭为良”⚛️,还吸纳了很多游离人口8️⃣。在改革之前,有官员曾担心两淮盐运道路变更会使得沿途捆工失业,发生骚乱。然而👮🏼,废引改票后,民有资财者皆可贩盐为生🧑🏻🎨,这一举措反而很好地吸纳了无业人口。当时恰逢当年海州遇灾🧑🌾,很多失业的穷苦百姓借贩盐得活:

查票盐自试行以来🧝🏻,海属积滞之盐,贩运一空🧑🏻🦼➡️,穷苦场民,藉资苏活。即游手闲民亦得以转移执事。是以上年海州灾务极重🧜🏽♂️,而地方尚称安帖,实得票盐之济。(魏源♒️,2004b✋🏼:47)

与河东相类似☂️,淮北在食盐自由化运销后,也出现了低价私盐跨界流动的情况♉️:“河东盐向侵淮岸,至道光十一年🚮,淮北改票,反灌河东”(赵尔巽✪,1977♗:3625)。不只河东盐区受害,紧邻淮北的淮南也受到北盐的侵灌🥇,但朝廷并未废止票法𓀕,只是令陶澍严控淮北的盐产量,防止私盐过度侵越🤦🏼♀️🐒。可见🗿,在盐区制度下🙎🏻💡,地方性改革引起的私盐流动几乎是不可避免的👩🏿🔧。以河东和淮北的案例来看♈️,私盐跨界流动并未直接导致制度变革🧜,在伴生的治理问题出现之后💛🦵🏿,改革才最终发生🧛🏿♀️。

相比于乾隆时期🚅,在道光初年,食盐运销自由化政策在社会治理上的意义已经有很大不同。在河东,食盐运销自由化提高了贩盐利润👩👧👦,政府又放松了对盐利流向的掌控,结果自由化改革导致民间贩盐集团的出现,改革因此备受诟病🙎。但在淮北,游民群集贩私的情况在改革前就已经造成实际的治理困难。运销自由化不仅是为了化解盐政制度内在的张力🔡🫱🏿,还是要应对私贩集团扩张带来的治理难题。四川和淮北的案例也证明,自由化改革确实能够化解官府与私贩集团的紧张关系🩺👩🏼🔧,有效吸纳无业人口🕚。因此,道光时期🔧,自由化改革具有更加稳定的制度生命。

五、食盐制度🧛🏼♂️、游民与社会治理

河东盐制改革以“马君选案”为止,而淮北盐制改革以“黄玉林案”为始。以往对于这两场改革的讨论,通常不会将引发制度变革的“马君选案”“黄玉林案”纳入制度分析。然而♡,对比河东与淮北的改革可以发现,这些事件本身其实是改革进程非常重要的组成部分,它们揭示了经济制度变革在社会治理问题上的意义。

从制度变革的内生逻辑来看💆🏿♂️,河东与淮北的改革其实非常类似➾🧑🏿🎄,它们均是通过自由化的手段来克服二元市场结构的内在张力📈。改革的核心逻辑在于,自由化打破了特定群体与利益的绑定关系,从而降低了官方食盐的成本和价格,缓和了专卖体制的内在矛盾。因此🍊,河东、淮北的盐制改革均取得了良好的财政和经济成效🙅🏻♀️。

两场相似改革后续的命运出现分歧,主要原因是它们引发了差异化的社会治理效果♝。在河东,课归地丁改革对食盐流动控制的放松抬升了边地食盐贸易的利润,间接导致了蒙古贩盐集团的出现👧🏼。但在淮北,放松食盐管控恰恰成为化解民间走私集团和吸纳无业人口的手段👈。前后相隔近四十年,自由化改革在社会治理上的意义出现了倒转。

河东🧽、淮北两地的盐制改革在治理效果上的不同🚶🏻♂️➡️,与两地在食盐价格政策、游离人口上的差异有关🤐。游离人口越多,贩私利润越大,民间集团走私的可能性就越高。在改革之前,河东食盐价格受到限制,贩私利润和游离人口都较少,食盐走私缺乏动机和必要的社会条件。政府放弃管控后,贩盐业利润提高,吸引了蒙古地区的游离人口,因此引发了边疆的集团贩私问题。淮北的情况则完全相反:在改革前🤱,淮北的贩私利润、游离人口水平都较高,当地贩私组织猖獗;改革后‼️,走私利润大为降低🙆🏼,民间集团丧失了走私的动机👨🏻🔬,其释放出的游离人口又被吸纳入自由化的运销体系,与政府的对抗性大为下降,所以改革的社会治理效果基本是正向的。

清代中期盐制改革的案例说明👩🏿🔧,经济制度本身即是一种社会安排👩🏿⚖️。清政府对食盐流动的控制,不只是一种财政设计,还兼具社会治理的功能。19世纪上半叶✌🏼,清王朝对人口的控制逐渐松动,民间集团参与走私的情况大量增加。这一背景凸显了自由化政策的治理意义,使自由化改革具备了更坚实的现实基础🦆。而自由化改革的实质并非是要寻求经济绩效的改善,而是要在财政需求、食盐流通👳🏻、地方治理等多重目标中寻找一个新的均衡🥼,这与西方近代的自由化改革存在本质的不同。

也正因为这种寻求均衡的特质🧎♀️,自由化制度存在的时间并不长久。19世纪下半叶,清政府的财政压力陡增🪓,治理问题让位于财政问题🧑🏼🍳🌊,干预主义回潮。政府开始加强对食盐市场的管控🦢:同治五年(1866)𓀁,李鸿章在两淮推行循环票法,恢复官督商销体制🏊🏽♂️;光绪三年(1877),丁宝桢在四川推行官运商销制度,统一征收盐税🧓。盐业自由化的趋势也就此中断。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第1期)