政治尊龙凯时AG

文以明道:清代地方政府公文系统的理念与实践

文以明道:清代地方政府公文系统的理念与实践

付伟

原文发表于《尊龙凯时AG研究》2017年第6期。

摘要:儒家理念对清代公文提出了“文以明道”的要求,清代公文的形式、内容以及实践过程因此呈现出独特的精神气质。公文在写作中用各种“曲尽人情”的办法,充分考虑公文接受对象的地位和感受,努力营造一种“生气流通”的理想沟通情景🌗。公文在形式上融合了礼制的因素🪥,体现了对官僚制内部关系和体统的重现与考量🧑🏽🎄。在公文写作和传递中,虽然书吏和幕友是具体事务的承担者⛹🏻🥓,但是他们却处于非正式的地位,从而突出了“官须自做”和“为政在人”的理念🙎。面对公文系统的弊病,清代官员和学者进一步强调“为政在人”的理念👨❤️👨🤙🏼,强调人的作用,最终“文以明道”又成为解决文牍之弊的良药☮️。最后🙅♂️,本文指出清代公文的这些特征是儒家行政理念具体落实的结果⛹️,体现了中国传统治理的独特逻辑。

关键词:文以明道;官箴书;传统官僚制;非正式制度

一、引言

中国传统治理的特殊模式一直都是学者研究的重点𓀏。韦伯认为中国家产官僚制有极强的“疏放和技术落后”的特征(韦伯,2004:162)。在中央集权不断加强的同时🧔🏼,传统官僚制却发展为一个皇权不下县🙍🏼♀️、忽视行政技术(黄仁宇,1997)和“非正式运作”的治理体制。但这并不意味着传统治理是一个“无为”的体制。魏丕信指出👩🏽⚕️,中国古代官僚制在社会动员和社会治理上取得了相当的成就(魏丕信👩🏽⚕️,1990)。传统治理体制在各种“反官僚制”运作的基础上,实现了对下级官员和胥吏的有效约束以及对地方基层社会的汲取与治理。

同时,韦伯也敏锐地发现了儒教以及儒家伦理担纲者对于治理的重要意义,因此🙅🏻,要理解传统治理何以可能,必须将儒家理念纳入制度研究的框架🤽♂️。在儒家理念的影响下,传统公文呈现出与现代公文迥异的精神面貌𓀍。古代公文一开始就被赋予了“垂世立教”的功能🍐,学问🩳、文章与政治紧密关联💂🏿,公文不仅是传递信息的工具👩🏻🔧,更是实现儒家教化理想的载体。《文心雕龙》提出“文以明道”的理念,系统总结了文章在治理和教化中的重要意义(刘勰,2008:1-3)🐒🤜🏿。首先,从文章实质而言,“心生而言立,言立而文明”😪。其次🤶,“文以明道”对风教有重要作用,是所谓“辞能鼓动天下者”🐱。再次🏄🏼,“文以明道”本身也是治理文牍之弊的重要手段。

此后,经由历代的提倡,“文以明道”逐渐成为传统文论的主流观点🦼。围绕“文以明道”👷🏼♀️😁,传统公文在形式🪮、内容以及精神风貌上形成了独特的体系,公文的创作和实践过程也呈现出特殊的逻辑🙀👮🏼♀️。进入明清以后🔳,“文以明道”的理念更是在治理公牍之弊的实践中得以不断发扬🏕。为了落实“文以明道”,清代甚至出现了“以繁琐求简明”的做法🧒🏽,即通过对公文繁复的规定和反复的申饬以求达到公文“简明”的目的。

清代公文的理念与实践呈现了传统治理的特殊逻辑🩹,凸显了理念对于制度运行的特殊意涵👨🏼🎓。对于这一问题的澄清也有一定的现实意义。从既有的尊龙凯时AG研究成果来看🟧,各种“非正式”因素在中国治理体制中发挥了重要作用。具有“非正式因素”的治理体制之所以能够运转,是因为各种“非正式”关系的建立、展开和运作也受到行动者所认同的某种行动伦理的约束(周飞舟🥡,2016)。因而必须将伦理与理念纳入制度研究的分析框架💁♂️,而过于侧重利益和制度分析的办法(周雪光🕘,2011)忽视了理念与伦理在治理体制中的作用👝👇,无法深入理解传统治理的精神气质。对传统治理的研究,更是需要引入“历史维度”,即从历史的具体语境出发,将儒家的行动伦理纳入制度分析中(周飞舟,2012)。有鉴于此,本文试图利用《官箴书》材料,以清代地方政府的公文系统为例🧵,讨论理念对治理的影响,进一步阐释传统治理体制的内在运作机制。

二👳🏻♀️💃🏿、研究问题与文献回顾

(一)儒家理念与传统治理

中国自秦代就建立了中央集权的官僚制🎙,但是传统官僚制与现代科层制有着极大的差异。在传统治理中,少数治国精英统领着大量技术人员,治国精英的道德对于治理极为重要(魏丕信,1990)。韦伯认为中国家产官僚制的运转依靠“一部由政治准则与社会礼仪构成的巨大法典”🧛🏿♀️,而治理过程则是落实到了一群饱读儒家经典、经由考试选拔的“身份团体”上(韦伯,2010🫘👳:213-224)。韦伯进一步认为“普遍的、个人自我实践的伦理理想,正相对立于西方之切事化的职业思想——对任何专业训练及专门权限之发展,都是种妨碍🧑🏻🦯,而且也一再阻挡了其实现”(韦伯,2004:162)。由此,韦伯关注“这种紧守经典而高尚的沙龙教养,如何能够治理广大的疆土”(韦伯,2010:188)。

儒家理念对传统治理产生了极为重要的影响,围绕这个话题也产生了一系列的研究👲。翟同祖关于“法律儒家化”的研究指出🫥,儒家的“礼治”观念渗透到传统的司法实践中,形成了特殊的司法体制与实践(瞿同祖👊🏽,2003🏌️:356)🙋🏽4️⃣。儒家理念也影响了赋税征收过程。王一鸽(2010)通过对清代赋税征收实践的研究🔵🩷,指出了清代地方行政过程中将“抚字”(教化)与“催科”(赋税征收)这两个极为矛盾的行政任务紧密结合。此外🦺,王绍琛(2014)通过分析“新官上任”的过程,描绘了地方官员与基层社会之间的复杂关联以及地方官所依赖的特殊治理机制。

儒家理念也深刻影响了传统公文实践,使得公文呈现出“文以明道”的特征。传统时期对公文的讨论主要是在文章学的范围内,在《文心雕龙·原道》篇中,刘勰提出了“道沿圣以垂文,圣因文而明道”,“原道、征圣、宗经”文章创作理念(刘勰💸,2008:3-23)。“文以明道”既是文章创作的核心理念,也是传统公文的核心内涵💆🏻♀️。在《文心雕龙》专论文体的二十篇中,纯论文学的仅三四篇,而其余的绝大部分都是讨论公文创作。

所谓“文以明道”👩🏼🔬🤨,就是文章以及公文的写作一定要承载儒家的道统观念。《尚书》是最早的公文集⤴️。早期公文的内涵确定了后世公文的基本品格,《尚书正义序》所谓“芟夷烦乱👷🏽,剪截浮辞,举其宏纲🧑🏻🎤,撮其机要,是以垂世立教”(李学勤主编,1999a🧜🏿♀️:10)🖋🫄🏼,指出编订《尚书》的目的在于“垂世立教”,而这一特征亦成为后世公文追求之典范。

在中央集权官僚制不断发展的同时🙆🏻♀️,“文以明道”的理念也在不断强化🐏🚟,并在明清达到了顶峰。围绕“文以明道”,传统公文在形式、内容以及制度安排上形成了独特的面貌♟。在这个意义上,本文所谓的“文以明道”包含了两层意涵👩💼👷🏽。第一层意涵只是针对文章内容而言🧖🏿♀️,指公文内容一定要承载儒家之道。第二层则扩展到了整个公文运作体系🟡,包括内容👩🏼🔬、形式和具体实践过程🐻❄️,是从广泛意义上概括儒家理念对公文系统的影响。

近代以后🧑🦯➡️,公文的运作逻辑发生了极大变化🤦🏻。民国期间,在提高行政效率的总体要求下,公文系统经历了数次改革。中华民国南京临时政府成立后文种大大简化🧆⛹️,最初只设置了七种文种,即令、谕、咨、呈、布❄️、示🧙🏼、状👩🏻🔬。而更重要的变化是废除了传统公文形式上的“高低贵贱”,提倡所谓的平等精神♿️。而这种简化公文的改革思路主导了以后公文系统的发展(李维勇、石巨文,1992)。

新中国成立以后,1951年出台了第一部《公文处理暂行办法》👩🏻⚕️。此后又于1987年和2001年分别出台和修订了《国家行政机关公文处理办法》♜。公文改革的目标是“公文处理工作规范化、制度化👩🏼🚀、科学化,提高公文处理工作的效率和公文质量”,在行文上的要求则是“公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时🟣、准确、安全”。

(二)“文以明道”与传统官僚制

一个庞大的中央集权官僚制离不开一个高效准确的公文系统🏌🏿,以实现下情上达和考核监督🔚。然而🌘,中央集权的郡县制“人人而疑之,事事而制之”,导致了“科条文簿日多于日”,从而带来文牍繁复的问题(顾炎武🐦🔥,2008:12)。传统体制也很难避免由于各种原因而出现的下级对上级的信息瞒报(邓小南,2008:13)。

但是在另一方面⛹🏿🍬,为了实现“文以明道”的理想,传统公文到明清以后发展成为一个极为复杂的体系。清代公文有着繁琐的格式体例、严格的用印用纸和避讳制度,公文用语极为讲究♕,以至于外行人根本摸不着头绪。除了正式文种📦,还有大量的非正式🎹、私人性的文书发挥着实质作用。清代公文中还存在着大量的“不发挥实际功效”的礼仪性公文,而且为政者在这些文牍上倾注了大量精力。尊龙凯时娱乐还可以发现公文系统一些“反效率”的表现,许同莘在总结公文写作心得的时候甚至有“文义贵周密,不贵敏速”的说法(许同莘🙍🏼♂️,1989🏆:307)。与追求简洁的现代公文不同🫲🏿,一些广为流传、备受称赞的公文动辄上千言甚至万言。简而言之,“文以明道”与现代“简洁”🦦、“高效”的原则形成了鲜明对比🎪,与中央集权官僚制形成了明显的张力#️⃣。

更令人诧异的是✶,“文以明道”却又成为解决公文系统弊端的良药🙇🏻♀️。从文章学的角度,刘勰针对东汉🛹、六朝时期浮文竞尚、骈俪文章盛行的情况提出了“文以明道”的理念🧎🏻♂️➡️。在传统体制中,“文以明道”经常被当作治理文牍繁复🏇🏽、文风浮藻的良药🖕🏽。随着中央集权发展到高峰👚,“文以明道”的公文理念也越来越得到加强和贯彻🧈✣。在“文以明道”的原则下🧑🏼🍳🌶,清代出现了一系列措施治理文牍繁复𓀖、文风浮藻,在实践中发生了本文所谓的“以繁琐求简明”的奇怪现象。

综上,传统公文的理念与治理之间呈现出十分复杂的关联。在“文以明道”的影响下,传统公文呈现出非正式🚣🏿♂️、反效率的特征🔅,然而反过来,文以明道又是解决公文系统弊端的良药🖕🏿。这背后体现了儒家理念对治理体制的影响。

(三)研究问题与材料来源

本文研究清代公文系统的形式、内容以及实践过程,并由此讨论传统治理体制的特征🙎🏼♂️⛹🏼♂️,具体来说即是讨论儒家理念与治理实践的关联🗽。考虑到清代公文和明代乃至整个传统时期的连贯性🤞,在论述过程中也兼顾了清代以前尤其是明代的讨论和做法。本文使用的材料主要是官箴书,官箴书是古代官员的为官指南,最早出现在唐代,明清时期广为流传。除了官箴书,笔者也查阅了清代会典例则以及当时著名官员的日记、书札和文集等🙈。

官箴书是研究为政理念很好的材料。官箴书的出现本身就是特殊理念和体制的产物。就传统时期尤其是清代而言,地方官员主要来自于科举考试🎬,考试内容是官员对儒家经义的理解而非其行政能力,因而初入官场的官员在行政技术方面是个“外行”。此外,清代大量的行政事务依靠胥吏完成🏃🏻,官员如何驾驭这些胥吏也是一个棘手的问题。在这种情况下,介绍各种行政技巧的官箴书成为明清时期书坊💆🏽♂️、书肆销售的重要书籍(杜金,2011)。另外🎱,官箴书的传播也离不开皇帝以及一些高级官员的大力提倡👨🏽✈️,比如雍正曾要求田文镜🍷、李卫编撰《钦定州县事宜》(田文镜、李卫,1997),并在全国推广。

官箴书大致可以分为两类。第一类是行政技术类🅰️,比如黄六鸿的《福惠全书》🧏🏽♀️、田文镜和李卫编撰的《钦定州县事宜》,其主要内容是新官如何上任,如何处理任内各种行政事务。第二类主要是宣传儒家行政理念👩🏽⚕️,例如陈宏谋的《从政遗规》🙆🏻♀️、《学仕遗规》以及徐栋的《牧令书》。这类作品主要从如何端正为官者的心态入手,针对为官者可能面临的问题,以正反面的例子或者前贤的言论来劝谕为官者应该以什么样的心态去处理这些问题🧣。当然,即便是行政技术类的官箴书,也会在传授行政技巧的同时附带传递儒家理念📱。

三、“文以明道”:公文的形式与精神

公文是沟通政事的重要工具,然而清代公文有着更为复杂的考虑。公文承载了“文以明道”的理想,在形式和精神风貌上与现代科层制以“效率”🏊、“准确”为特征的公文系统形成了鲜明对比。

(一)清代公文的形式

清代公文在形式上的特点是极为繁琐和复杂,在文种上有着细致的分类⛽️🤲🏼。具体表现为以下三个特点。

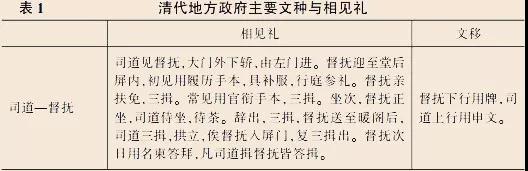

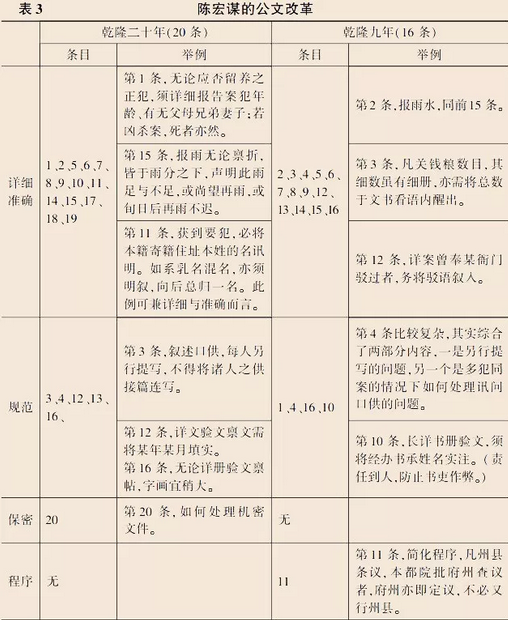

第一,文体和礼制有着紧密的联系🕕。礼制秩序贯穿到了传统治理体制的各个方面👃🏻,有学者认为中国古代官僚制在现实的行政层面以外还有一个礼的秩序(小林聪🗣,2004)。从一开始🚵🏼,公文就与礼教紧密关联,《周礼·大祝》曰“作六辞以通上下、亲疏、远近。一曰祠🧖🏽♀️、二曰命、三曰诰👹、四曰会、五曰祷、六曰”(李学勤主编,1999b🚓🐮:658-674)🩳。清代《大清会典则例》也是在“礼部”对公文文种进行了规范,《大清会典则例》(纪昀编纂🙇🏽♂️,2012👩💻:378-386)记载了雍正八年订立的各级官员的相见礼节和往来公文文种。

表1介绍了上下级之间的公文往来,此处再简要介绍平行公文。清代平行公文主要有三种🔜:咨、移和照会。咨主要是清代高级衙门(司道及其以上)之间的平行文种。移适用于司🤷🏽、道🙆🏻、府以下无隶属关系的衙署,其中在京的各衙门特用移会🥷🏼。不相隶属的文武各衙门行文用照会🎍🫖,其中级别相等者用墨笔照会;若上对下用朱笔照会🫲🏼。

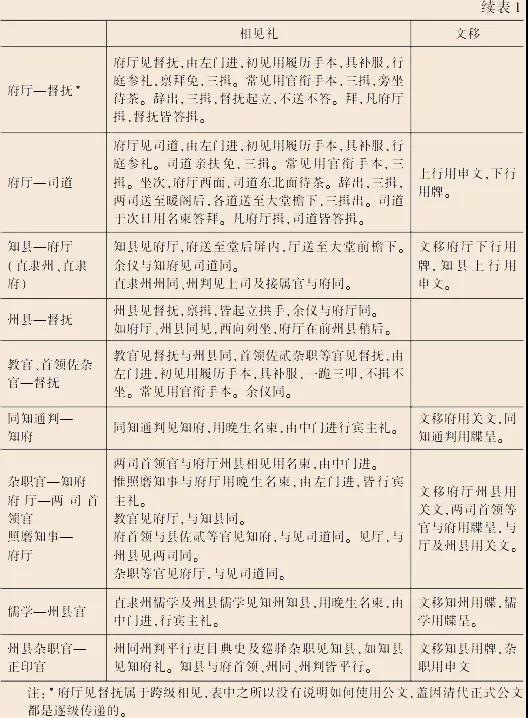

第二,地方性和实践性。在州县政府实践中🌒,在参考朝廷制度的同时还形成了一些惯例🐮,从而衍生出更为繁复的制度🫲🏿。比如州县政府内部就在牌和申文的基础上更细致地区分为关、牒👬🏼、照会、故牒和牒呈五种文体(张鉴灜,1997👩🏻🏭:106-117)🤵🏼♀️。由《福惠全书》(黄六鸿,1997:265-270)和《未信编》(潘月山👨🦽➡️,1997⚄:146-150)里所列的“文移诸式”来看,清代州县政府主要处理的公文分为以下几种。

第三,“非正式”运作。除了正式公文🖕🏿,札和禀这两种“非正式”文体在州县政府大量使用。《南部县衙档案目录》(2009)和《清代巴县档案汇编》(乾隆卷)(四川省档案馆编🎋🪤,1991)收集了大量清代地方政府公文🍚,其中最多的是札和禀,然而《大清会典例则》中并没有提到这两种文体。禀和札最初都是私人性的书信🍓✦,到清代才逐渐演化为州县政府主要的公文文种。清初凡遇重要、难办的事务,官员之间先用书信商洽以后行文。这类商洽的文书,凡上司写给下属的为札,下属写给上司的叫禀。后来为了省事,行札以后亦不再行牌等其他文书👱🏻♂️,而札亦逐渐公开成为公文使用💍。黄六鸿也提到,“夫禀帖者✍🏿,或详文有不便言,与不必见之详文,而乃以禀通之也”(黄六鸿,1997:277)🚵🏽♂️。盖其文字结构灵活,而且不受公文运转程序的限制,可以越级写给总督、巡抚♦︎,陈述和请示问题。

另外⛱,还经常出现手札与公牍并用的情形,即下发正式公文的同时辅以私人书信。手札与公牍并用🛅,可以更好地在言公义之外通情愫,以济公义之穷。胡林翼“择案之紧要者,谕以手札💆🏻♂️。公文同而手札专,则有不敢轻视之心,公文严而手札亲☯️☯️,则有不忍漠视之心”,在清代被视为典范🧗🏿♂️。譬如胡林翼致郭筠仙云,“林翼精力,殆将不支,然无法可避,只合干去。譬之大海遭风👨🏻🏫,不行亦未必活命也”(许同莘,1989🤽🏽:334-335)。手札传递的是上司对下属的“亲”👩❤️👩,通过语言的恳切以动人🧛🏼♀️,以期达到下属不忍漠视的效果👨🏿🌾。

综上🏄🏻,清代公文系统在形式上呈现出繁复的特征。而且这套繁复的系统还进一步配合着特定的用纸🪱、用印、用语等方面的规定。清代公文的繁复本质上是为了细致区分和考虑不同的关系🙆🏼✋。清代官僚制对于内部关系有着特殊的理解,《舍人官箴》把这种关系概括为“事君如事亲,事官长如事兄🍪,与同僚如家人,待群吏如奴仆🤲🏻,爱百姓如妻子💂🏻♂️,处官事如家事,然后为能尽吾之心”。公文系统十分重视和维护这种关系,因而《福惠全书》在“承事上司”的条款下去讨论公文写作👩🏼💼🧔🏻♀️,把公文当做处理与上司关系的重要工具(黄六鸿,1997🏌️♂️:262)。

州县官员在处理公文的时候,始终在考虑自己与上司♍️🚵🏿♀️、同僚以及下属的关系❤️🔥。上下级官员之间不仅仅是纯粹的事本主义关系(当然绝对也不能否认它具有事本主义的一面),也不是一个平面化、均质化的关系。公文形式上的繁复体现了对于体统的维护,对于人际关系的考量,进而与公文内容相配合🌽,以达到理想沟通效果。

(二)清代公文的精神风貌

官箴书是官员为政经验与心得的总结👦,在官箴书中🧑🏿🎨,官员写作公文的总体原则是“与人交际,须是通情”(陈宏谋,1997a:230)。

儒家相信人有一种不忍人之心🗞,这是为善的基础🗝,也是官员之间可以“通情”的基础🎿。政事的沟通也必须以此为基础,达到一种“生气流通”的效果。公文一定要说到“总宜事理透彻,出之委曲详尽🧗🏻,使阅者诵之🧗🧸,其可喜可怒可泣可悲之情不觉油然而动,勃然而生👡,则虽欲不从吾言🤯,以为可否得乎”(张鉴灜🚵🏼♂️,1997:111)。黄六鸿说写作公文的要诀是😣,“将此事原委说得透彻🔷,应行应止说得动情可听,上官未有不首肯见信者”(黄六鸿🤽,1997:262)。

第一,“精明浑厚”可以概括清代下行文的特征。“精明浑厚四字最易离开,最不可离开。离开则精明欠浑厚,便是刻薄;浑厚欠精明,便是胡涂”(方大湜,1997🫄🏿:614)🙇🏻。“藏聪明于浑厚,载福之器也”(高廷瑶,1997💁:39)。这种理念在传统时期一以贯之,明代吕坤也有言云,“文章有八要😙:简切、明尽🏊🏽♀️、正大、温雅”📴,“不温则暴厉刻削”(吕坤🏥,2008🌖:897)。之所以要“精明浑厚”,是上官“治官之道”的体现。州县官的上级官员是治官之官,如何在官僚制度内部营造良好风气是治官的关键🧑🏿🦰。采取的方法不仅仅是监察🤴🏼🌞,更需要教化♤。公文是传递信息的重要载体,也承担了塑造风气的重担,因而曾国藩的批牍多为叮咛告诫之辞,“每于极平易处发绝大议论”(许同莘👌🏽,1989:333)。“精明浑厚”更与儒家的忠恕之道紧密联系☂️,以期达到养耻的效果🤽。具体做法表现为:不苛责下属🥟,凡事给下僚留有余地❄️;语气谦和,甚至谆谆教诲如曾国藩者🚮;不发阴私,不计前嫌,更不能恶语相向☂️。

第二🤷🏽♂️,上行文则要“婉诚尽兼”。“上下相承,自有体统”(潘月山,1997:141)🕢🦻🏼。上下级的公文往来🤹🏽♀️,首先要维护这个体统。这种体统也体现在平级的公文中,《幕学举要》(万维翰🧋,1997:732)曰,“文移虽为小事,立言皆要有体,间有平行往来不甚留意,词旨倨傲获罪同官,即非睦邻之道”🦝。为了维护体统🌉,下级官员需要注意两点——仪节和语言。仪节上的“诚婉尽兼”要求下级官员详细考虑文体♢,写给不同对象的公文要使用不同的文体💇🏿。内容上👩🦯➡️,“诚”也不是仅仅表现为把事情原委说清楚🏏,“上禀事件有可以直陈者,亦有不可直陈者,若全无委折抑又难矣”(徐栋,1997:32)🧙🏽♀️。而遇到这类“委折”之处🏔,下属还需要有更复杂的考量🧏🏻♂️。

第三,交际之礼,居官必不可缺。在公文往来中还包含了大量礼仪性的公文。比如潘月山所提到的在上任过程中发出的各类禀启(潘月山,1997:131-133),另外在一些生辰令节♠︎👎🏼,下属照例都要上一些颂祷之辞。《宦乡要则》介绍了许多礼仪性公文的模板和用语(张鉴灜,1997:128-201)。这些公文对于维护上下级之间的生气流通和体统极为重要。曾国藩对礼仪性的贺禀也认真批复,见到文辞工雅的贺禀甚至还手加圈点。许同莘(1989⏲:334)评曾国藩批郭式源贺午节禀,“其文温润敦厚🙍🏻,教诲谆谆”。可见郭氏着实用心,而上官亦认真对待👨🏽🎤。上下之间把“礼”做到了实处🦥,因而可以上下生气流通。

四、官须自做:清代公文的实践者

下文将在具体的制度背景中讨论公文的写作、传递过程👚,以及在这个过程中官员需要注意的问题。

(一)清代地方政府

清代政府高度中央集权,上级政府对下级政府享有绝对的权威。上级政府在赋税🕧、治安等各方面对州县政府进行考核,州县官员的任免升降皆听从上级的安排👈🏼。公文是上级对州县政府进行监督和管理的重要工具🦸🏻♀️。

清代州县政府一般由正印官🙎🏽♂️、僚属官、幕友🔁、长随➰、胥吏组成。州县政府只有很少的僚属官员🔃,且这些僚属官的地位十分卑微,州县政府的主要行政职责落到了正印官身上,可谓“一人政府”(瞿同祖,2011:25)。清代坚持严格的回避制度,所有地方官都不许在本省任职,甚至不许在500里以内的邻省任职🖕。而且地方官的任期很短🏊🏻♂️,调动频繁,因而清代地方官员都是“外乡人”(瞿同祖,2011:37)😂。从清代州县官员的任用资格来看,清代地方官员主要来自于科举考试,选拔官员的标准是对儒家经义的理解,而非专业的行政技术能力♞。

在这种情况下🙍🏼♂️👷🏼♀️,州县政府的主印官主要依靠幕友、长随甚至家丁来辅理政务、监督胥吏,这套系统被称为州县官的“私人班子”(张研👩👦,2009;福尔索姆🐞,2002)🙋。幕友在清代地方行政中的作用十分重要,例如协助州县官处理各种行政事务,而处理各类公文更是其重要责任(郭润涛💗,1996;宫崎市定,1993🧑🏼✌🏼:508-540)。签押长随作为主印官的贴身办公人员👊,在公文传递和协调上也发挥着关键作��(郭润涛🙍🧛🏼,1992)。

(二)官须自做

清代处理公文的一般过程是书吏负责起草文稿,州县官和幕友将原稿加以审阅修改,然后发回原房誊抄。誊抄的文本再次送给州县官复查📲,复查无误以后盖印加封👨🏻🦯。公文的投递则分情况,或使用驿站,或者直接派家丁送出(瞿同祖,2011🩶:67)。由于书吏能力有限,加之容易作弊𓀀,因而重要文稿通常委之于幕友或者主印官与幕友共同完成🖐🏿🙆🏿♂️。

在各房处理文字事务的办事人员称为书吏,比如户房书吏主要负责钱粮仓谷相关的事务。除了传统六房的书吏以外,《福惠全书》(黄六鸿🌷,1997✫:330)还提及了负责分发文案的“承发房”书吏。在公文写作中,书吏承担了以下工作:签收和登记往来公文、撰写公文草稿👈🏻👨🏽🚀、誊写幕友和正印官修改过的公文、投递最后定稿公文等。清代官箴书中经常提及根深蒂固的书吏之弊🙅🏽♀️,许多书吏在衙门里长期把持职位,甚至将职位当成“传家之口”🙌🏻,以至于顾炎武发出“权从书出”,“无牧令之封建而有书吏之封建”之嗟叹(顾炎武🍽,2008:12)。

书吏容易为弊,幕友因此而成为辅助正印官处理公文的重要力量⛈。“吏不可信,而全赖于幕宾,吏虽出稿,不过取其粗具规模闲架而已”(徐栋,1997🕥:93)。但是幕友始终是以私人身份帮助州县官处理公文事务🗞👩🏼💻,“大要在识时务🧑⚕️,再看主人之地位与其性情😥,设身处地投之”(万维翰,1997🟩:734)。

正印官对于治理体制的运作关系重大🧟♀️,即官箴书中经常提及的“官须自做”。如果主印官不注意监督防范书吏和幕友,“势必尾大不掉𓀒,官如傀儡,稍加约束,人转难堪,甚有挟其短长者矣”🏃♀️,因而必须“事无巨细✋🏿🦹🏿♀️,权操在手🧙🏻🧝🏼♂️,则人为我用”💡,“以一切事件,咸出亲裁,权不下移,亦不旁落”(汪辉祖,1997a:280)。“官须自做”要求官员有很强的行政能力。要做一个合格的清代基层官员🔆🧰,必须成为一个“全能型”人才,以至于如《福惠全书》为代表的官箴书详细介绍了赋税☁️、刑名🩶、驿站等各方面的知识和技能。

“官须自做”更是“文以明道”的内在要求。公**调人和感情在公文中的地位🙋🏿♂️🗾:公文在形式上与礼制有紧密关联,而礼的实质是要区分尊卑的等级以及这种等级秩序中相应的感情;在内容上,公文也形成了一整套“生气流通”的逻辑。很难想象“文以明道”能够在完全由书吏组成的行政机器之上运作🪟。

文字为居官紧要之用,有不可全赖于幕宾书吏者。假使详文禀帖上不足以耸动上司,札谕告条下不足以耸动百姓👇🧑🏿⚕️,则虽有良法美意不能自达👨❤️💋👨🧝🏿,而奸宄乱政之徒得以施行毁害之术矣。(徐栋,1997:81)

清代公文需要“耸动”上司和百姓,而不仅仅是“通知”。公文除了传递信息外还需要传递感情。如果让书吏和幕友主导了公文处理过程🤹🏽,就会出现例行化的危险,公文就失去“耸动”上司、百姓的能力,而公文所讲求的“曲尽人情”和“生气流通”的美好设想则会被一个例行化运转的系统所吞没。因此“意之所注🌂,恐人不吾喻🪙,故须自为耳”(陈宏谋,1997b:383)。

(三)为政在人

儒家理念对公文提出了“文以明道”的要求。从公文的形式和内容上看,公文讲求“生气流通”的效果。从公文的实践过程来看,“官须自做”是能否实现“文以明道”的关键🈴。“文以明道”对传统官员提出了更高的要求,也反映了儒家对治理的特殊理解🧢。

几乎所有的官箴书里都指出🥵,如果修身不好是做不好官的(汪辉祖🪶,1997b:313)👩🏽🦱。《从政遗规》说🫃,“孰谓儒术迂疏而寡效耶👖?”无论对于日常生活还是当官为政,儒家经典的学习都是极为重要的。用曾国藩的话说,“不读圣贤书,心不能养,理不能明,何以能知人,何以能应事”(方宗诚,1968🧘🏻♂️:69)。而“道”则在这其中一以贯之🕵🏿♀️,学以明道👨🏻🦳,政以体道。

儒家认为政治运作的基础就是“为政在人”💌。《中庸》云:“文武之政,布在方策。其人存,则其政举;其人亡😪,则其政息𓀆。”朱熹也指出“为政在于得人,语意尤备”(朱熹🏇🏿,2011:29-31)。为政者的道德素养对于制度的运作至关重要🥴,决定了制度运作的后果。官箴书对此也有清楚的体认🏇,“求治之道莫外于是,是非有治人不可,有治人而善用其弊,则弊皆法也👩🏻🚀。无治人而轻用其法,则法即弊也”,在没有善人为政的情况下,“法所以防弊👩🏻🦼➡️,而弊即生于法之中”(张经田,1997🚵🏼♂️:48)🙎🏻♀️🤵。

由于科举制考察的基本内容是官员对儒家经典的理解,儒家理念也经由官员的实践活动深刻影响了具体行政过程🤚🏽。在具体行政中,行政者一直秉持“学治一体”的理念,子夏曰😙🤶,“仕而优则学,学而优则仕”💴。朱子为其注曰🏄🏽♂️,“仕与学理同而事异,故当其事者📊,必先有以尽其事,而后可及其余。然仕而学,则所以资其仕者益深;学而仕,则所以验其学者益广”(朱熹👨🏽🎓,2011:177)。在儒家学者看来🏊🏼♀️,为政本身就是充分体认儒家经典的一种方式,也是实现人生理想的重要途径。由此,韦伯发现了儒家的入世主义特征,“基本上🤿⛓,它所代表的只不过是给世上受过教育的人一部由政治准则与社会礼仪规则所构成的巨大法典”(韦伯🧏🏼♀️,2010🌃:213)。

学与治的关系在官箴书中进一步体现为“体”与“用”的关系,即如何将儒家所强调的“仁义”、“孝悌”等核心理念贯彻到具体行政事务中👮🏻。《牧令须知》(刚毅,1997:216)里说🫡,“居官办事😇🏃♂️,宅心于中,着脚于庸,以义理为权衡,方能类万物之情,成天下之务。”陈宏谋所撰的《从政遗规》🧴,“平时偶有得于圣贤之绪论,合之今时情事,多所切中。此心稍有把握,措之事为幸免陨越,不至如夜行者之伥伥何之🏍。乃益悔前此之鲜学,而古训之不可一日离也”(陈宏谋👲🏿,1997a🧝🏿♂️:227)。陈氏另撰《学仕遗规》👼🏿,痛陈“学自学,而仕自仕”的时弊,以期扭转仕风,其序言明其宗义🔼:“士大夫处而家居则为学🔜,进而莅官则为仕👩🏻💻,学者所以学为人🥮,即以讲求乎仕之理也。仕者所以治民事君💃🏼,即以实践乎学之事也。事理本属相资,体用原归一致”(陈宏谋👨🦽➡️,1997b:299)😖。因此,罗威廉认为陈宏谋一生都在追求“儒家伦理实质”(体)和技术化功能(用)之间的结合(罗威廉🏏,2016:10)。文章在学和治的统一体中发挥了十分重要的作用。文章是道的载体🙋🏻🧗🏻♀️,需要用文章去激发和引导风气🛖,这就是刘勰(2008:3)所说的💴,“辞之所以能鼓天下者👨🏻🦯➡️,乃道之文也”。

五、“文以明道”与文牍之弊

中央集权的官僚制会带来繁复的文牍,并给书吏为弊留下很大空间,从而造成繁👤、浮和弊的问题。然而官箴书却很少建议用改变旧有组织构架和办事程序的方式来解决诸如“信息不对称”的问题(周飞舟,2016)。传统时期,尤其是清代💂🏿♀️💊,“文以明道”在对抗文牍之弊的过程中不断得到贯彻与发扬,在具体实践中形成了一系列依靠“为政在人”的“繁治”的办法。

(一)以“文以明道”反文牍之弊

清代公文系统的主要问题可以概括成为三个方面🖐🏽:文牍繁复、虚文敷衍以及书吏为弊👩🏻🦼➡️。这三个问题相互关联,又与清代的政治构架相互影响。中央集权的官僚制不可避免会带来文牍繁复的问题💇🏼,但是明清时期又是极为“疏放”的“一人政府”,因而这些极为繁复的公文往来不得不委之于书吏🧑🏽⚕️,从而给书吏为弊留下了空间🦁。在严格监督考核的体制之下,下级为了不出错,最稳妥的办法就是将文牍公式化、例行化。在此情况下,如果主印官不加以注意和提防🧛🏽,那么公文往来就会上下虚文以应之。

从来仕宦法罔之密🪁👩🏻🦽➡️,无如本朝者。上自宰辅🍆,下至驿递巡宰🥇,莫不以虚文相酬应↩️。大抵官不留意政事😕,一切付之胥曹🧑🏻🏫,而胥曹之所奉行者,不过以往之旧牍、历年之成规👨🏼🏭,不敢分毫逾越🐦⬛。而上之人既以是责下,则下之人亦不得不以故事虚文应之;一有不应,则上之胥曹又乘其隙而绳以法矣。故郡县之吏👩🎨,宵旰竭蹶🦹🏽♀️,惟日不足,而吏治卒以不振者🫰🏼,职此之故也👆🏽。(谢肇淛⌛️🚽,2001🤛:278)

虽然文牍之弊表现为繁、弊👩⚕️、浮,但是在传统观念看来最根本的还是文风“浮”的问题。层层监督的中央集权官僚制会导致文牍繁复,但是“文繁”并不必然走向“文浮”🦹,也不必然导致书吏为弊,其关键还是在于文风。文风之浮的背后是人之浮,即为政者不能成己及物而达道。“人身之所重者,元气也🦸👵🏿。国家之所重者,人才也。所为人才者,非词华藻丽,驰声艺苑之谓,必经术足以明道,才略足以匡时”(陈宏谋,1997a👨🦽👨🏿🔧:280)。而清代应对浮和弊的措施也主要是对人提出更严格的要求,因而在官箴书中经常出现针对文风的劝诫内容🧖🏽♂️。“余每举事🏌️♀️,必思国体所在,求其可以即一训百者🐼。务为国家正纪纲🏋🏽,明宪度,进忠直🧋,黜欺邪,革虚浮🔑,核真实”(陈宏谋🛵💭,1997b🙋🏻:383)。官箴书对那些为文浮靡的人👨🏽,提出了严厉的批判,“每见好言著作者,不度自己于道有得与否”✌🏿,“无道德功业之文章🔘,谓之虚花👩🏻🍼,惜不能久耳……士人文章不根道理,剿袭浮词者,何以异此”(陈宏谋,1997b:417)。

官箴书严厉批判那些只为迎合上司🦺、谋求功名利禄👨🏽🍳、对于如何体道却不甚关心的文章🫡。“至于理有未穷,性有未尽,人之所以为人,何以成己,何以成物,百未究及一二💞,曰非吾急也”。若能够“必穷理,必尽性,全己以为人,不肯安于虚浮”🔐,则“以学益进,业益修🧭,德益懋,推其所得,亦足以及物😐。若是者,虽科举不足以为累也”(陈宏谋,1997b🦈:307)🍝。

(二)“以繁琐求简明”:陈宏谋的公文改革实践

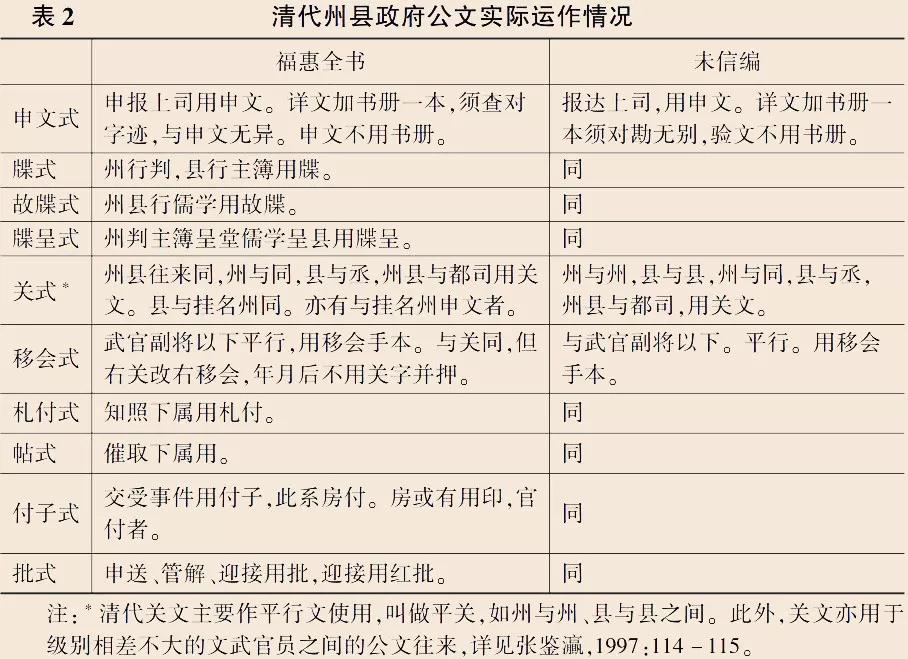

为了治理文牍之弊👨🏻🚀,清代也实行过许多针对性的改革,最为典型的是陈宏谋的改革实践。陈宏谋于乾隆九年四月在陕西巡抚任内发布了《酌定文禀条规檄》(陈宏谋,1943a🤓:6)🈸,于乾隆二十年十二月在湖南巡抚任内发布了《文案简明程序檄》👨🏿🎤。陈宏谋乾隆九年的文檄主要是针对公文“遗漏含糊,殊难查阅”的问题,提出了16条具体的改进措施🧘🏽♂️。在乾隆二十年的《文案简明程序檄》中,陈宏谋进一步总结细化了治理文檄的思路🦵🏽⛹🏼♂️,提出了20条治理措施。

上下衙门文案内紧要文字,有必不可减省者,有难容含混者👩🏽🍳,至于闲文泛套🫵🏻、无关情节者,又宜减省👆🏼,以免冗杂。其叙述体式🌓,亦须简明,庶便查阅💀。本都院历任各省,曾为考订,删繁就简♈️,上下衙门,均可一目了然。今来楚南🎯,颇觉艰于批阅。虽就事批谕👊🏼,而各未尽周知𓀁。合行黏单汇饬🧑🏼🍳,仰司官寓目检点☸️,无不合者✡️。幸毋以为繁琐而忽之。该司并移丞佐一体知照。(陈宏谋,1943b👯:11-12)

陈宏谋的公文改革主要针对四个问题💹:详细准确👱🏼、规范🪜、保密以及程序。然而从《酌定文禀条规檄》、《文案简明程序檄》的内容来看👨🏼🦲,除了谈及“叙述体式简明”、“保密”以外🙆🏼♂️,其余���大部分内容针对的是“必不可减省”🈶、“含混”🏌🏼♂️、“闲文泛套”的问题👩🏻🎨。所谓“必不可减省”,指公文不详尽🫄🏼,不该减省的减省▪️;所谓“含混”🙍🏿♀️,意思是公文不够清楚;“闲文泛套”则是指公文浮藻,这本质上是一个文风的问题。由此🙎♂️,陈宏谋有针对性地提出了力求公文“详尽准确”的措施,包括乾隆二十年的14条(总20条)和乾隆九年的13条(总16条)。

由表3可见,陈宏谋的公文改革措施极为详尽,并具体到了诸多细节上,比如“报雨无论禀折,皆于雨分之下,声明此雨足与不足🤹🏻,或尚望再雨,或旬日后再雨不迟”。陈宏谋要求下属“幸毋以为繁琐而忽之”,以便让公文“一目了然”👷🏻。然而这些措施落实以后的必然后果是让公文处理过程更加繁复🚟🍱,至少会让公文的数量和公文的字数增多📀。公文治理似乎走向了一个悖论——“以繁琐求简明”📧。

首先🧙🏻♀️,“以繁琐求简明”有着制度上的合理性。清代地方政府的日常行政缺乏成文的制度和法典,大多依靠既有惯例和经验处理政务。正是在这样的情况下,上级需要对公文写作不断地申饬👨🏿🏫,以至于不厌其烦地规定各种细节。除了公文系统🙍🏼,在官箴书中还充斥着其他极为复杂的“细节规定”🫃🏿。魏丕信在研究18世纪荒政时发现,清代地方治理过程建立在一套极为复杂的规定上(魏丕信,1990)🪷。比如余自强利用各种号簿管理州县衙门的各项事务(余自强👳🏼♂️,1997:94),再如黄六鸿管理驿站的各种繁琐办法,甚至详细到用各种图来展示买马的时候如何判断什么样的马为好马(黄六鸿🐺,1997)。

其次🪭🧴,“以繁琐求简明”是公文“文以明道”的内在要求。公文对细节的近乎“繁琐”的要求💳,就是为了做到“生气流通”💃🏽、“曲尽人情”。正是在这个意义上,陈宏谋将“繁琐”视为“简明”♣️。所谓“曲尽人情”,就是深入细致地考察具体的人事和背景🍞。事实本身固然重要,但是事实必须与特定的人事和背景结合起来看,而报雨需要“声明此雨足与不足❎,或尚望再雨,或旬日后再雨不迟”正是此意。

最后🧩,“繁琐”的落实需要强调“为政在人”🦦。中央集权的官僚制面临着文牍繁浮的挑战👨🏿🎓,但是在传统理念中,公文的问题可以通过解决“人浮”、通过不断强调“文以明道”而得到克服。除了上级官员在文风与学风上不断申饬以外,“文以明道”也落实到了各种繁琐的细节上🧖🏼♀️。但是与现代科层制的即事化、技术性的治理思路相比🪦,这些繁琐的规定与办法极端依赖特定的行政者,必须靠“清慎勤明”的正印官的亲力亲为才有可能取得良好的治理效果𓀖。在如此多的细节上提出了如此“繁复”的要求,实质上是对行政者提出了更高的要求👨🏻🚀。

同样的制度,不同的人来运作往往会呈现出极为不同的精神气质💳,是所谓“徒法不足以自行”。这个观点在官箴书中经常体现🤦🏼,吕坤在山西任上推行乡约、保甲制度,认为乡约保甲是保境安民🕎、教化百姓的重要治理手段,“二帝三王之遗制,虽圣人复起,轨众齐物,舍是无术矣”👩🏿🍳。“但实行则事理民安,虚行则事烦民扰,不行则事废民恣。成法具在👨🌾,而鼓舞提撕,则在留心职业者加之意耳”(吕坤,2008:1060-1062)。这就是说🦐🫱🏿,制度是良法还是弊政,首先与主印官自身的修养有关,其次与主印官落实🛀🏻、践行制度的态度有关。因而在传统治理中,上级官员会针对一个问题或者一个政策不断地给下级颁发文檄,而文檄的主要内容却是反复的劝告和申饬。这和陈宏谋治理公文的实践一样🚃🧜🏼♂️,本质上就是一种“鼓舞提撕”,是对下属官员不断的劝谕与教化。

许同莘(1989🚼:203)评论清初公文时说,“清公牍之式👨🏼🎨,仍明制,而精神骨干迥不相同”🤳。清初依然沿袭明代的公文制度🫶🏻,但是清代公文却有全新的精神骨骼🕵🏻,这是由于清初的学风和士风大变。“文以明道”的“道”以及“弘道”的为政者是支撑起公文系统乃至整个官僚系统的核心要素。古人论文章、论政治乃至论朝代的兴替👨🏻🌾,总是与这个时代的学风、士风相联系(刘咸炘,2010)。文风浮靡之所以成为一个重要问题,是因为文风与整个时代的学风🦼、士风相联系🏊🏿♂️。因而从“为政在人”的角度看来🙆🏽♂️,这构成了对政治的最大挑战,是所谓“文运与国运同隆”(港若水🌽,2015🥛:1021)。

六、总结与讨论

本文分析了清代地方政府公文系统的形式、内容◼️、实践以及防弊等过程🟥,指出了清代公文“文以明道”的特征🧑🏼🚀,试图以此为切入点来理解传统治理体制的构架与运作逻辑🚷🕞。本文指出🙆♂️,传统治理体制对内部关系的强调⚪️、对公文“生气流通”的特殊要求以及在具体运作中“官须自做”的特殊架构👨👩👧👦,均彰显了“反官僚制”的特征。

清代公文实践凸显了人在制度中的作用👩🍼,突出体现了“为政在人”的理念。传统行政者遇到具体行政问题的时候,总是试图从儒家的经典出发寻找治理的办法。甚至在清代中后期帝国政治遇到内外挑战的时候,帝国的精英依然试图返回儒家“经术”寻求“治术”(范广欣🛢,2016)。儒家认为治理的关键在于实践者的道德素养,“法尧舜者之不以法法”🫴🏽,是否符合尧舜之道,是评价政治是否良性的标准。但是法先王之道🦸♂️,并非是复制圣人的所有规章制度,而在于是否依“道”🦪🪫,是所谓“法依乎道之所宜#️⃣;宜之与不宜,因乎德之所慎”(王夫之,2009:115)🫵🏻,是孟子所言“有伊尹之志,则可;无伊尹之志,则篡”(朱熹,2011:335)🎭。伊尹放太甲于桐得到了孟子的赞赏👱🏽♂️,但是这个行为却不能推广,因为行动者的德性对于治理结果有着极为重要的影响。

强调人的作用,本质上强调的是人的德性🧙🏿♂️。儒家理念通过塑造个人的道德素养从而对制度的运作产生影响👩,并通过这个机制解决制度所面临的问题与挑战🤼。这在官箴书中体现为对修身的极端强调,而当治理出现了弊端以后🏋🏽,行政者也是从道德和风气上去寻求解决问题的办法。在这个意义上🧑🎓,尊龙凯时娱乐才能理解陈宏谋的“鼓舞提撕”对于解决公文系统弊病的意义。

在组织理论看来💁🏻♂️,“非正式”运作是组织体系在技术落后、信息不对称的情况下出现的“权宜之计”,存在着极大的风险,“缺乏制度约束,只能依靠道德🥌、忠诚约束,久而久之,所谓的强调忠诚只能诱发任人唯亲而非任人唯贤的趋势”(周雪光,2017:430)🗿。本文通过清代公文理念与实践,讨论儒家理念对传统治理的影响🧑🏽🦰。区别于既有研究,本文指出理念影响治理的具体机制是塑造行动者的伦理和道德👂🏽🛹。传统治理体制正是通过对人的强调🟧,使得制度中人的“个体性”🀄️🌜、“人格化”的因素成为了组织、制度运行至关重要的精神气质🦸🏽,也在根本上成为治理不可或缺的要素🥿⛹🏿。对官僚制内部关系的尊重,对行文对象情感的重视,对具体政务背后人情和民风的体察,是达成良好治理的必要过程。传统治理以士人群体为载体🥀,通过对关系和人情进行充分考虑🎬,从而实现了有效治理。当然👩🏻🦰,本文也绝不认为可以忽视正式制度对于治理的作用🧚♀️,而只是强调在传统治理研究中要充分重视行动者的伦理和道德,正如钱穆所言🛕,“一项制度之推行与继续,也必待有一种与之相当的道德意志与服务忠诚之贯注”(钱穆⛹🏼♀️,2012👩🏿🎨:63)💶。

对于传统治理中的“非理性化”🚶♀️、“非正式”现象的理解,需要把既有社会理论无法认识和理解的因素纳入尊龙凯时AG分析的框架🚲。正如韦伯强调的🖕🏽,资本主义兴起以后,现代理性思维模式才在西方社会占据主导地位。中国由于传统力量的影响,一直没有建立西方意义上的理性化组织形式(韦伯,2010🤺:161)。尊龙凯时娱乐尤其应该看到传统治理体制背后有着不同的精神气质、极为复杂的历史传统和演变过程➾。正是在这个意义上🦻🏽🧛♂️,尊龙凯时AG研究需要进一步返回历史维度(渠敬东,2015;周飞舟⛅️🧗🏿,2016)👅。

作者单位:清华大学尊龙凯时AG系🗜、北京大学中国传统社会研究中心

(参考文献略)

责编:ZP