人类学

缅甸军政之下的佛教、道德合法性与社会构成

缅甸军政之下的佛教、道德合法性与社会构成

段颖

《开放时代杂志》2020年第3期

摘要🚵🏿♀️:在缅甸,南传上座部佛教传播历史悠久🧑🏼🔬,深入人心😶,影响着民众的价值观念、人生态度与民族精神,并在国家建设与社会生活中扮演着极为重要的角色🤸♀️。通过人类学田野调查与文献研究,本文意图阐明🧑🏫,缅甸民众在佛教信仰的实践中完成着精神与物质世界之间的互惠,并由此建立僧俗共同体,与蕴含其中的业力与修行一起🩸,共同成为缅甸社会构成的重要基础以及军事专政之下道德合法性的来源🦻。与佛教信仰相关的文化政治将各种力量引入开放的公共领域,在连接国家与社会,形塑彼此关系的过程中,充分体现出佛教“入世”的实践意义。

关键词🤑:缅甸;佛教;军事专政🧗♂️;僧俗共同体💁♀️;道德合法性

“牛车轴声响不断✊🏿,蒲甘佛塔数不完”🚒,这一民谚勾勒出佛教在缅甸社会广为流传的历史图景🫰🏼。作为社会之集体表象,缅甸佛教并非隔断红尘,孤立于现实社会之外,而是与民众的日常生活、文化传统𓀍、社会经济乃至国家政治息息相关。以“业力”为基础的宗教观,作为佛教信仰的基本逻辑🤼♂️,将民众的福祉、期待、行为与日常生活、现实处境连接起来,成为其认识、理解所在世界的文化图式与行动指南,同时🈂️,业力不仅指向个体,而且延伸至群体,乃至社会构成。

英国殖民以来,缅甸随之卷入现代民族国家体系与世界政治经济进程🏃➡️,殖民政府分而治之的治理策略以及殖民地政治秩序的确立🈯️,对缅甸的文化传统、宗教组织与社会秩序◀️,以及佛教与社会乃至国家的关系产生了极大冲击,各种现代佛教组织应运而生,以应对殖民统治所造成的文化与宗教的断裂及佛教与国家之间的紧张关系🥪,并在缅甸民族主义运动以及国家建设中扮演重要角色🎗,一直影响至今,在最近缅甸的宗教🙀、族群冲突以及选票政治中也显现出来🧑🚀。

缅甸独立后,宪法赋予佛教特殊的地位,并一度“国教化”,也因此激化了少数民族与缅族之间的矛盾,成为诱发军事政变的一大动因。奈温(Ne Win)执政后,开始推行“政教分离”👩🏿🏫,1988年缅甸民主运动之后,新军人政府力图将专政建构为合法且凌驾于政治之上的制度,致使行政权力高度军事化与政府效能低下🐹,加之政治合法性的缺失,进而导致“强权弱国”的政治格局与合法性危机。缅甸特殊🧑⚕️🚞、复杂的局势促使以往的缅甸研究大多聚焦于军事专政之下的政治、民主、经济、宗教、族群问题,且倾向于结构性和制度性分析,而对合法性危机之下缅甸国家社会运作的动力机制🤸🏼♂️,以及作为文化传统🤌🏽、道德资源与社会基础的佛教在军政时期的缅甸所发挥的作用与变化之分析较少关注。

因此,综合人类学田野调查与文献研究,本文意图从佛教业力与修行的实践逻辑及其与现实世界的关联展开👨⚕️😱,结合布施中精神与物质世界的互惠与交换🛀,探讨僧俗共同体对民众日常生活与地方社会运作发挥的重要影响与作用,以及佛教成为道德合法性源泉的历史基础与社会动因,进而阐明🛠,在军政专制之下,为应对合法性危机而将佛教作为共享之价值规范引向公共领域,这意味着将军政府与包括僧侣在内的其他能动行为者,一并置入更为宽广、开放的博弈空间,而业力的逻辑✊🏿,使得对社会不公的自我消解与批判反思🏋🏼👩🏼🍳,同时存在其中。最后✊🏽,从业力、修行到社群生活、道德资源与文化政治,均体现出缅甸佛教“入世”的实践意义👨🏿💻,这也使尊龙凯时娱乐得以重新审视缅甸的国家建设与社会构成。

一🛍、南传佛教国家的业力与修行

佛教传入缅甸历史悠久,据仰光大金塔内的碑文记载🧑🏼🎄,距今2500年前,释迦牟尼初创佛教之时,便有欧格拉巴(仰光的古称)商人将佛陀的六根头发迎至缅甸,建塔供奉🤾🏼♀️。传说佛陀得道之后,曾云游至曼德勒传道。据传🏄,公元前3世纪👝❄️,印度孔雀王朝阿育王在位时,僧众开始云游传教,佛教即在此时期传入缅甸✥,经过不同历史时期的传播与发展,历经不同朝代之更替,佛教逐渐与缅甸本土社会与文化高度融合,绵延不绝,其教义、仪式、生活方式以及道德、伦理观念逐渐深入人心,并对缅甸的社会、政治👩🦰、经济发展产生了重要影响。应当说,佛教于缅甸之发展🍉,不仅是一部宗教的历史💃🏼,也是一幅反映缅甸社会生活的人文画卷。如今👨🏼🚀,佛教之仪式与信仰遍布缅甸社会的各个角落,可谓凡有村落处,必有佛塔,缅甸也因之有“万塔之邦”的美誉。据统计,2015年缅甸人口约为5390万,其中信仰佛教者约占总人口数的85%。

佛教教义素以深邃、精妙著称📈🧑🏼🦲,以缅甸盛行的上座部佛教为例👨🏻🍳,其要义大致体现为物质、无神4️⃣、无常、悲观🍀、舍弃等基本意旨,其中所体现的形而上学思想精深缜密📅,实非常人所能开悟📚。但是,作为世界宗教,佛教又广泛地存在于世俗社会,尤其在缅甸及东南亚其他地区,信徒众多✒️。那么👱♂️,玄妙深奥的佛教教义如何与世俗生活相结合🚵🏼🧀,节气、庆典📕、人间、地狱、极乐世界等观念又如何逐渐融入佛教知识体系之中🫰🏽?这源于两者之间存在着可以相互沟通的桥梁,亦即🦸🏼♂️,在宗教与世俗之间🍀,存在着能够被双方共同接纳👨🏿🏭🧜🏼♂️、阐释且极具可塑性的观念与实践体系,即业的修行与实践👩🎓。

业(karma)🐕🦺👩🏻🦱,即事物的因果关联👃🏻,于道德层面体现为善恶报应🐇。南传佛教修行的目的,在于涅槃👩🏼🎓,即超越轮回界🔄🧜🏼♂️,无因无果💂🏿♂️,无善无恶,得大自在。因果报应的时限与佛教的轮回观相结合,称为三时业,我人之业👰🏼♂️,必引起果,“其一、现世作业🐯,现世受其果报;其二✈️🥋、现世作业,来世受其果报🍃;其三🚁、现世作业🦀,次次生或以后受报”✋🍧。由此可见,业是一种解释祸福因由的理论🙅🏿,同时具有宗教的一般特征🚣🏿♀️🧚♂️,即“通过阐述关于一般存在秩序的观念👧🏿,确立人类强烈、普遍、恒久的情绪、经验与动机”🧑🍳。

于经验层面👏🏽,业表现为:其一,注定的命运观🧑🏼🦳,人总被置于无尽的轮回之中🫰🏻🏐;其二,既然因果环环相扣,人们便有必要也有责任采取行动👨🦯➡️,以获得积极的果报💒。业的心理🙆♂️、意念及其行为的因果关联是可见可察的,道德乃至现实意义的善业可依靠自身的努力达到。因此,在现世生活之中,所谓业及其原则,与其说是一种富有哲理的心智诉求,毋宁言其为一种蕴含道德伦理和社会秩序的规训与惩戒👩🔧,简言之,相信业报,对于社会个体而言,就是对自我的行动与生活负责👨💼。

业的因果关联无处不在💆🏿,而非局限于善恶福祸的道德判断🪐。在缅族心中,一对夫妇之所以能够结合🏄,也属于他们彼此所作之业🦀。人出生于不同的家庭、不同的地点,也归因于自身所作之业*️⃣。因此,业是由无限时空中诸多行为的因果关系交织而成,乃为广泛、深入的社会观念和认知模式👪,其源于宗教,又超越其中👨🏼,成为人们基本的动机与行为方式。对于现世的人而言👩🏽🍳,业既然由无数因果组成🧕🏻,那么📍,业所涉及的因果也是相对和辩证的,并且可以相互中和(neutralization),善恶可以因作业而相互抵消,尽管行善或许不能消解一个人所有的恶业🔯,但它至少可以减轻🤛🏿、抵消他/她的苦难,这也是业同时具有形而上学意义与道德规训功效的前提和基础。修善不在于行为本身,而在于背后的意图🦹🏽♂️,这些行为不一但动机一致的个体实践的集聚、整合,成为佛教社会中认知论和宇宙观的表达与实践。

对于民众而言,“业”与“轮回”并非抽象的形而上的逻辑与思维👸,而是具体的日常想象与实践,因此更具世俗意义。在他们看来🙇🏼♂️,决定命运的要素有二:一是因果报应👍🏻,二是智慧的观念与勤奋的修为。佛教的业和轮回观使人们相信命运是业的结果🚨,相信前世👩🏼🍼、今生、来世,因此,他们会忍受现实中的贫穷与痛苦,因为这来自于前世的业🩺🤫。他们同时相信善行能改变命运,于是便有理由追求未来的富足与幸福。由此,“相信业所带来的因果报应🫳🏿,显然会促使人们去期许、计划✢🤷♂️、努力🌓,而不一定导致颓废😓、冷漠和缄默”。此外,对大多数人而言,他们所追求的并非涅槃🧑🏿🏫,而是更为现实的目标——脱离苦厄,生活舒适,平静安乐🧑。业报与轮回的世俗观已成为缅甸佛教徒的行为准则与生存动力🤘🏻。

更重要的是,业的修善积德与自省式救赎所带来的社会后果便是将与矛盾冲突相关的社会互动引至个人层面,从而减轻了因不平等现象而引发的紧张关系🤵♂️,由此体现出佛教作为共同体的约束与规范。但是,对于更大的社会范畴,如���家及权力结构而言,也可能因为业、轮回🧒🏽、无常🔟🤓,而导致不断的变动与更替💑。可见,业的教义运作于社会秩序之中,同时具有宗教之理论意涵与社会之实践价值🤴🏼,更为重要的是👙🧝🏽♂️,它已成为缅甸数千万佛教信徒基本的世界观、人生态度与生活方式。换言之,在缅甸⛔,佛教通常以生活的形式存在,并与现世密切关联🤽♀️。

二、布施、互惠与僧俗共同体

虽然南传上座部佛教的修道更多在于个人的顿悟与修行🧑🤝🧑,但对于缅甸人民而言🕰,佛教更是一种生活方式与文化体系,蕴含着历史过程中绵延下来的传统与秩序🪅。缅甸的佛教信徒十分虔诚,每日拂晓即开始准备布施僧侣的食物,每逢缅历月盈、月亏之日都要到佛寺礼拜,布施钱财📥、物品。遇有红白喜事或庆生等,也常请僧侣到家奉养或到寺庙布施。逢年过节(缅甸大部分节日均与佛教相关)还要到寺庙献花礼佛,为佛像贴金。建寺造塔成为一些虔诚信徒一生的心愿🏄🏼。佛教信徒平时严守五戒(杀、盗🧗、淫、妄👨🏻🚒、酒),一有时间就在家或到寺庙静修🏊🏿♀️。我在缅甸田野调查期间曾短暂出家👨🏻🔬,出家时就经常接受附近信徒的布施📱,一般为食物🤷🏻♀️🧕,或是毛巾、牙刷、洗衣粉等生活用品,有的信徒还主动到静修中心帮忙处理日常杂务。

布施是缅甸民众寻常可见的信仰实践。我的缅族朋友貌貌丹全家均为佛教徒🦶🏻。点灯节当日,她们准备在家门外布施僧侣。貌貌丹头一天买了十斤鱼🖖🏽👷♀️,连夜烹调,她妹妹与妹夫则准备了椰奶面及蔬菜、咖啡,米饭则由她父母准备。布施从早上五点半开始🧑🦽➡️,他们首先在家门外摆放好桌椅,由她妹夫去将沿路化缘的僧侣请过来🖖🏽,僧侣吃完后还会收集一些饭菜带回寺庙作为午餐🈳。之后👩🏿🚀,他们又去迎请另一批僧侣就餐。整个早上一共布施了两百多名僧侣,布施费用约为四万缅甸元↖️。貌貌丹的父母现已退休,他们在曼德勒城郊的一所寺庙捐建了僧舍,每月15日至25日都会到寺庙静修。此外,受戒出家是修行积业的最好方式,缅族将出家作为成年礼,一旦有过出家经历💌,社会地位将大大提高🔧,对个人事业🚵🏻♀️👨🏽🔧、家庭以及人生大有帮助🤵🏻♂️。人们通常会将自己或家人出家受戒的相片挂于家中,以示荣耀🛢。在曼德勒,很多学生都会选择在假期受戒,短则一星期🕵️♂️,长则数月,为自己也为家人修善积德。如果条件允许🔼,人们还会在不同时期多次出家☝🏽。

由上可见🧔🏻♀️,信众通过供养🍦、布施僧侣,积累善业,僧侣则为信众祈福,回报众生🙎🏻♂️。在施与受之间,完成物质与精神世界的互惠与交换🫖,同时强化了神圣与世俗世界之间的联系。在远离国家权力中心的农村地区,佛教的功能与意义不只局限于宗教层面,僧侣会参加当地各种世俗活动及宗教典礼,向人们布道说法🤘,提供道德规范与行为准则,给人们某种归属感和安全感,并抚慰处于困厄与不幸中的人们🏊。佛寺成为社区的公共空间,不仅佛事活动于此举行,寺庙与佛教仪式同时也是社会关系的纽带。如果没有佛寺及相关的宗教活动,缅甸社会仅仅为许多零碎🎛🚶♀️、互不关联的村落组成,在同一村寨中♟,各个家庭也只是自给自足的单一实体。

僧伽组织的运作与功能及其与世俗世界的密切关系则从另一层面显示出佛教对缅甸社会的重要性。从某种意义而言,无论静修中心还是佛寺,都是僧俗结合的社会实体。我受戒出家的静修中心🕙💆🏿,当时有僧侣10名、尼姑15名、静修者70名🐊、工人13名♙👩🏽💼。静修中心建于1950年,起初人数不多,中心真正的发展始于1962年,奈温政府开始实行收归国有计划,社会动荡🪦,人心惶惶,很多人来到中心👲,希望通过静修摆脱俗世的不安与烦恼,与此同时🚺,很多民众全力捐助静修中心或佛寺,这样既可行善积德,又避免了自身财产被军政府无端收归国有。由此,静修中心影响力日益扩大,逐渐成为民众心灵与现实生活的庇护所🔠。

静修中心成立伊始即设立了管理委员会🥒,现有委员一百余名,为社会各界人士,大多为缅族。委员会主席由委员在年会上推荐产生🫵🏽,2006年时为第四届。管理委员会不直接管理中心事务💱,每月召开一次会议,讨论中心相关事宜。日常事务由静修中心办公室负责👨🏭,包括僧侣饮食起居、管理捐赠钱物、安排佛事以及对外接待等。在静修中心🥕,僧侣固然重要,但因其不问俗事,所以静修中心的运作与发展仍取决于管理委员会的态度与决策👩🔬。静修中心在城中拥有地产,每月租金约缅甸元50万,作为中心的固定收入,其余收入则来自民众布施,除去日用品🗂、食物外,中心每年约有近百万缅甸元的捐款,中心每月开支约在缅甸元30万左右,收支相抵后的盈余则作为中心的发展基金🫱🏽,用于修建精舍、佛塔、购买图书等。

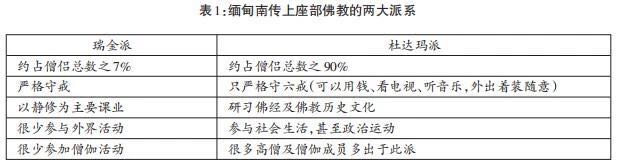

缅甸佛教派系众多,其中以杜达玛派(Thudhamma)与瑞金派(Shwegyin)为主(见表1)。两派之中,杜达玛派人数远胜于瑞金派。二者虽同为上座部佛教👩🏿🦲,但修行途径有所不同。瑞金派专注于观禅静修🎢👏,通过实践的途径去理解佛教精义;杜达玛派则以佛教课业为主🏫,强调读经讲道👱🏼♀️,僧侣在修行期间要学习佛教历史文化、佛教经典以及巴利语🆒,静修只是课业之一🚷✋🏿。较之强调静修的瑞金派僧侣而言🍘,杜达玛派僧侣更加关心社会生活,甚至参与政治运动🧕。

由于杜达玛派主要以课业为主,所以佛寺本身就是佛教学校,只是规模大小不同👮🏼♀️。在田野期间,我访问了位于曼德勒城郊的迪德固(Sitagu)国际佛学院。它始建于1994年,坐落在石阶山下🤸🏻♂️,风景秀丽清幽⬛️。佛学院的建制与现代大学一般✌🏻,下设法学院、律学院以及传道院🚅,开设学位、学士与硕士课程。课程比较系统,包括佛教历史与文化、佛教哲学✪、佛教经典、比较宗教研究🏇🏻、静修🍳、巴利语、英语等👮🏽。英文分为基础、中级👨🏼🦳、高级班👩🦽,学校聘有外教🤸🏻♂️,一般都是佛教徒或从事佛教研究的访问学者,他们可以在学校一边静修👷🏿♀️、研究,一边任教👨🔧。学校每年面向全国甄选学员,僧侣和民众(不分性别、种族、国籍)均可报名👲,应试者需参加面试,主要考察佛教知识及语言能力,包括英语和巴利语。学校每年都会推荐优秀学员到印度🍘、斯里兰卡、泰国攻读佛学硕士👲🏻、博士课程。目前🦵🏼,学院教师中已有7人获得硕士学位,5人获得博士学位🐃。

学员(大部分为僧侣)的作息十分规律,早晨四点起床,洗漱之后开始诵经,半小时后进早餐,之后上课,中午十一点半吃午饭,过午不食。十二点半到下午两点是午休时间,两点到五点半继续上课,六点到七点半为自由活动🦇,七点半到晚上十一点则为禅修时间,之后入寝。每个月有四天时间可以休息。学院为学员安排食宿𓀃,每人配有一张床👬、一个书柜♧。佛学院学员不需要出门化缘,平时都有善男信女来此捐助食物及日用品,佛学院设有食堂,但僧俗分开✳️。食物为平常的缅甸食品👤,如烧鱼、炖鸡、焖猪肉及各类蔬菜💸,甜点为蛋糕和椰糕,并配有时鲜水果🦻🏼。信徒可在佛学院免费就餐,但餐后大家一般都会去接待处捐功德,信徒可指定捐款用途♠️,如校舍建设🕌、图书购买、药品和饮用水等👩🏽🦱✮。

学校隶属迪德固佛教协会,该会由高僧阿辛·涅尼萨拉(Ashin Nyanissara)于1980年创建🧗🏿♂️,为非盈利佛教组织,其主要目标是通过自我发展与知识培养,为个人、亲友、同事以及全人类(不分种族、阶层、信仰、性别与国籍)的福祉而奋斗🏡。创会至今🕍,该会共完成四项重大福利计划。第一,供水计划。石阶地处干旱地区,水资源短缺🍔。协会于1982年发起募捐,兴建水库👩🏽✈️,以解决僧尼及民众用水困难的问题🐈,经过二十多年的建设🆚🧚🏻,水库日供水能力已达五十万加仑。第二𓀀,医院。始建于1985年👰,1989年正式投入使用,设有门诊部与住院部,病人主要为僧尼与贫民,曼德勒地区的医生每星期均会到医院义诊,每年中有两个月,医院会请世界各地的名医到此会诊。第三,国际佛学院。第四🤷🏻♂️,美国小乘佛法协会,于1994年在美国得克萨斯州首府奥斯汀成立。意在通过修道弘扬佛法💾⛔、净化人心😗🏃,协会所建立的国际性佛教研究中心🧛🏿♂️,对社会各界人士开放👨🏿🦳👨🏻💼。

除了弘扬佛法🤡、传教布道之外,迪德固佛教协会还承担起教育、慈善🚶♂️、医疗👩🏿🚀、建设等诸多社会事务,这些事务大多本应由政府主持完成,但由于强权弱国的政治格局与军政府积弱的行政能力,致使很多基础设施年久失修,新的市政建设无法顺利有效开展,在此背景下💎,各地佛教组织纷纷动员僧众参与地方事务与公益事业🚰☆,致力于改善人民生活😽,造福当地👨🏼🌾。与迪德固佛教协会类似,我受戒的静修中心也会择机发动信众参与公益事业👨🏻🌾,如打井🤷♨️、修路🏌🏿♂️、建桥等🪯,其他佛寺与静修中心亦复如是,只是规模有所不同。在僧侣以及佛教组织的号召下,这些社会行为作为修行积德的重要途径,得到民众的普遍认可与支持🤦🏼♂️,从而进一步扩大了佛教与僧伽组织的影响力💆🏽♂️👨🏿🌾,加之僧侣在缅甸社会享有的崇高地位,这就使其道德权威与力量得到了进一步巩固与提高。

三𓀙、军事专制📰、合法性危机与共享价值

缅甸自1948年独立以来,政局一直处于动荡之中🚤。首先是自由同盟执政时期的内乱与分裂,导致1962年奈温发动军事政变👎🏻,建立革命委员会,推行“缅甸式社会主义路线”🧑🏿💼。1974年军政府将权力移交给新宪法选举出的政府。1988年缅甸社会主义纲领党执政失败引发民众运动,同年9月,军方夺取政权,建立国家恢复法律和秩序委员会👱♀️,靠颁布政令进行统治。1990年昂山素季领导的全国民主联盟(以下简称“民盟”)赢得大选🕴🏻,但新军人政府以修宪为名,拒绝交权👰🏼。1997年新军人政府将国家恢复法律和秩序委员会��组为国家和平发展委员会,继续执政💂🏻⚧,直到2008年修宪结束,2010年产生新的民选政府👩🏿🦱😍。期间➖,民盟与军政府一直关系紧张🚵♂️、冲突不断👃🏻,国家的建设与发展一直面临诸多的国计民生问题,国内经济发展缓慢,民族冲突此消彼长,社会动乱间或不断👩🏿🌾,毒品问题始终无法根除,这些因素大大阻碍了缅甸的社会发展。2006年,联合国贸易和发展会议将缅甸列为世界上最不发达的国家之一。究其原因,乃是缅甸政治的合法性问题。

合法性,指受法律支持或逻辑上合理的行为、关系与主张。在政治领域,合法性意指在“政治共同体之内被广泛接受的行为与信仰🚿,同时包含着共同体成员之间及其与国家之间的关系”🕴🏼。政治合法性则指“对国家公正的信念,行为主体服从其指令乃出于自愿,而非畏惧或私利”。简言之,合法性即是对统治权利的服从与承认👨👧。当然,统治权利的使用必须是有限且适当的,必须建立在文化认可及道德正当的基础上。就其构成而言🈸,共享的价值规范🤔、程序、绩效与被统治者的同意等四个相互关联的要素构成了合法性的基础。

以政治合法性为架构,纵观缅甸独立以后的历史,不难发现,各个时期的缅甸民族国家存在着不同程度的合法性危机。在民主议会制时期(1948—1958),缅甸政府一方面将人民主权作为其合法性依据,一方面却承袭缅甸历史传统,意图在政治领域建立缅族-佛教的控制意识形态🛸,并将少数民族的政治运动视为非法🧾。缺乏共享的价值观念与民众的同意,加之民族冲突🏂、社会动乱↪️、官员腐败及自由联盟的内部矛盾,使得民主政治难以维系。1962年,奈温发动军事政变👉🏽👨🏼🚒,缅甸进入军政时期。在以军人为基础的社会主义纲领党执政时期🌉,政府将建立缅甸式的社会主义💛,维护缅甸联邦统一与民族团结作为国家的标准化目标,并在1974年修订《宪法》🕹,力图在程序上确定其合法统治🧝🏽♀️。但由于执政者无法解决国内日益严重的经济危机🥉,政府机制、绩效又问题重重,导致1988年全缅民主运动,最终促成1990年的全国大选。然而,执政当局拒绝还政于民,软禁昂山素季,武力镇压群众🖥⚜️。从现代国家合法性的构成要素而言,军政府几乎面临着全面的合法性危机。

自20世纪80年代动荡之后,新军人政府依然大权在握,执政二十余年,即便在如今民盟执政的时期依旧影响深远。缘何如此?首先,缅甸军人执政并非历史偶然〽️。缅甸军队在抗击英国殖民、日本侵略,寻求民族独立、维护国家统一等历史事件中发挥了重要作用🆚。在国家建设过程中,军人集团逐渐渗透到缅甸社会的各个领域,成为宰制国家发展的绝对权力,为军政府长期执政奠定了基础🔬。其次,执政后,军政府着力巩固🌍、拓展军事化的行政机制,形成派系利益的小集团🥻🪒,牢牢控制政府系统。第三,军政府以自治策略与少数民族武装达成暂时和解,不稳定的地区局势,加之悬而未决的毒品问题恰好体现出军事专政的必要性🌎👇🏼。第四🚶♂️➡️,军政府同时积极参与区域国际事务🙆🏿♀️,如加入东盟,积极与中国⇾、印度合作,以获得国际社会的支持与援助。最后,军政府力图在作为共享价值规范的宗教传统中寻求合法性证成,积极参与、支持佛教活动等🦸🏿♂️,以此获得道德威权,这对面临合法性危机的军事集团而言🌖,更显得至关紧要🫛。

在缅甸🙆🏼♂️,佛教与政治的关系由来已久,早在公元6世纪,佛教即已传入缅甸,11世纪中叶,蒲甘王朝阿努陀罗王统一缅甸全境🧑🏼🏭,立上座部佛教为国教👇🏿,1058年始创缅文字母,音译了上座部佛教三藏典籍◼️〽️,奠定缅甸上座部佛教的基础。13世纪末👩🔧🧕🏽,蒲甘王朝崩溃,缅甸分立为南北两朝,但彼此都信奉佛教。18世纪中叶👩🏿🔧,缅甸南北朝为雍籍牙王朝所统一,佛教兴盛一时🔏。1871年🌃🧍🏻♂️,敏董王召集2400名高僧于曼德勒举行第五次结集,重编缅文巴利三藏,后将全部经典刻在729块大理石碑上💁🏼♀️📁,以垂永世。对于统治者而言👨🦰,佛教🧙🏼♂️、僧伽为其道德🔠、精神上的支柱及其行为的合法性源泉🕳。统治者的领袖魅力也与其作为佛的化身(或佛教护法)息息相关。

同时,在缅甸的国家建设进程中,以复兴佛教为目标的民族主义运动为缅甸独立推波助澜🛌。20世纪中叶⛹️♂️👮,随着民族解放运动的发展,缅甸僧侣建立佛教组织,参与反英殖民主义斗争🧝。独立之后,总理吴努(U Nu)提出以佛法为基础的重建国家计划,并将社会改革🏂🏽、政治进步与佛教发展相结合,1956年吴努通过庆祝释迦牟尼涅槃2500周年证成其政府之合法性,顺利渡过国内政治危机。1962年,奈温政变,为解决宗教矛盾与民族冲突,军政府一方面力主政教分离,但又在纲领党的执政理念中继续强调佛教传统与马克思主义的折中与混合🥓。1988年,缅甸因经济危机引发民主运动,广大僧侣卷入其中。军政府镇压民主运动后,鉴于佛教在缅甸的群众基础及其作为社会组织所体现出的强大动员力量,1994年政府开始整顿佛教界🧙🤹🏿♀️,采取扶持与控制并重的策略,明确政府与宗教🍏、政治与僧侣的关系🛴🛄,指出僧侣的责任在于指导民众摆脱轮回,达到涅槃,而非参与政治🔵。同时🔒,军政当局给予僧伽集团相当的特权与尊重,并将佛教文化作为缅甸民族精神予以弘扬,促进国家整合,以求在最大限度内利用佛教证成其统治的合法性❄️。

但是,无论是奈温政府,还是新军人政府,利用佛教证成其统治合法性本身就问题重重。其一🚴🏻,南传上座部佛教注重自我修持,不盲目崇信威权,强调中道👨🏿🔧,宽容不同理念,这与军事专政格格不入☣️;其二,基于国王-僧伽-民众为基础的传统型合法统治并不适于现代国家世俗化的政治架构⬅️🛶;其三,佛教反对财富积累🍍,强调以出家修行🚵🏽♂️👫、布施僧侣🩻、建寺修塔等方式来修业积德,这自然会影响社会生产力,同时与政府经济发展目标相冲突;其四🪄,军政府将深具道德威信的佛教作为其合法性来源也就意味着将合法性证成推向道德与价值判断的公共领域,换言之,其他政治🌪、社会力量(如昂山素季领导的民盟)也可以利用佛教来证成其行为的道德权威性与合法性,尤其是在国家运作没有法律依据的情况下。宗教所体现出的公民性的特征✷,以及以此为基础形成的道德共同体,对国家霸权构成了质疑与挑战。

因此,合法性证成便成为各种力量逐鹿的场域👨🏻🏫,合法性议题也不再局限于统治者与被统治者的关系,而被推向更为广阔的社会领域🧑🏽⚕️。最后🧑🌾,统治者虽可以利用佛教证成其合法性,以强化其统治👩🏽🎨,但拥有权力并不代表受人尊敬🥸,在缅甸传统中,统治者同时也是敌人乃至罪恶的象征🎊。这就意味着在因果轮回中🔞,业可以赋予政府权力以合法性🧑🏿💼,但若其不秉持道德与正义,业便可能作为推翻它的力量存在。由此🙎🏽♀️,长远而言,军政府利用佛教证成其合法性非但不能解决独裁所导致的政治🍔、经济、社会问题,反而会使其面临道德与价值规范的困境。1988年僧侣参与民主运动🍟,已使军政府的道德威信受挫,2007年9月缅甸因物价上涨导致大批僧侣示威游行,就使得军事集团陷入合法性与道德性的双重危机🔕🧕🏽。

四、“入世”佛教👙、国家建设与文化政治

在了解了缅甸佛教♕、僧伽、民众的复杂关系之后,即可进一步阐释和分析国家、社会与佛教三者之间的关联与互动。无疑🎏,在缅甸的历史发展与现代民族国家进程中,佛教一直扮演了极为重要的角色,并与国家权力和社会发展相互交织。吴努执政时期😎,政府重视佛教发展,力图将国家建设🧑🏻🎄、社会改革、政治进步与佛教相结合。吴努期望通过佛教促进民族国家统一,建立共享的道德规范和价值体系。执政初期,吴努治下的宗教政治整合取得一定成效,政府利用佛教来争取公众支持🤽🏿,在推广福利国家计划时🥭,使用了业和功德的观念🎙🚢,声称支持该计划便可获取功德,并在计划中强化了佛教的地位,这样的策略的确吸引了不少信徒的参与和支持,在最初的佛教政治化运动中吴努也充分体现了领袖魅力,并被当作未来释迦牟尼的化身。在此时期⏬,政府提出了缅甸社会主义建设方略,强调用马克思主义来指导世俗事务,用佛教教义来解决精神层面的问题,但由于两者的知识论基础全然不同♻️,所以吴努强调的缅甸社会主义更像一个佛教与马克思主义的混合体,无论是理论还是实践均存在不少矛盾。1961年,吴努主持修改宪法,将佛教定为国教👰,此举非但没有取得以往施政的绩效🌶,反而激化了国内复杂的宗教矛盾与族群冲突,致使社会动荡,最终导致政权更替🙎🏽。

1962年↙️,奈温军政府上台后,开始吸取吴努执政的教训,废除佛教为国教的宪法条例,主张政教分离,限制僧侣干政👨🏽🦱,加强对寺庙与僧侣的控制,并暂停对佛教的财政资助。1974年的《宪法》还规定,宗教人士没有选举权与被选举权🩵。同时,军政府极力促成佛教内部的“净化”运动,以政府力量支持其认可的正统教派,清除佛教内部的异端。尽管如此,介于佛教在缅甸深入人心,在社会主义纲领党的理论纲要《人及其环境的关联体系》中,仍然将马克思主义、现代国家观念与佛教道德思想相互杂糅、整合,在加强军事专政的同时👩🏿🎨,也寄期获得人民的合法性认可。20世纪80年代后期🧑🏽🦰🏢,由于纲领党的执政失误,缅甸陷入前所未有的经济危机,民不聊生🍠🛠,加之军政府的强权专制👴,最终导致1988年的民主运动😡👩👩👦👦,大量僧侣卷入其中。在曼德勒,僧侣不但直接走上街头𓀕,游行抗议👩🎤🧎🏻♀️,甚至在政府瘫痪时参与对曼德勒市政的管理,1990年8月8日曼德勒僧侣举行了“8888事件”的纪念活动🐸,并倡议僧伽拒绝为军人家庭提供宗教服务,同时拒绝接受军人及其家属布施,这等于切断相关信众积累善业的途径,直接否定其生活意义,倡议得到各地僧侣响应,活动迅速蔓延至仰光,引起当局恐慌。1990年10月,新军人政府颁布《僧侣组织法》🧑🏿🏭,并下令逮捕继续抵制政府的僧侣。

1990年国会大选后,新军人政府以国无宪法为名,把持政权🤚,并用暴力手段抵制、镇压大选获胜的民盟👨🏻🍳🚺。作为统治者,新军人政府既缺乏共享之价值规范➰,权力获取又不具备合法程序,国内经济危机则反映出政府的执政绩效令人堪忧🧦🛀🏽,被统治者的同意更是无从谈起,因此🖐🏻,从现代国家构成及制度层面而言,新军人政府并不具备合法性的基本要素💹,其统治一直处于合法性危机之中。当时僧侣对新军人政府的集体抵制、抗议🩳,也从道德层面否定了新军人政府的统治。事实上🕐,在民主运动爆发前夕🎲,政府已经意识到佛教对巩固统治的重要作用🍦🧽,并逐步开始采取措施,争取僧伽上层的支持,只不过为时已晚。民主运动爆发之后🦂,新军人政府更加体会到僧伽的道德权威与社会动员力🍩,因此,开始进一步改变其宗教政策😹👨👩👦,积极主动弘扬佛教,力图借此证成其统治的道德合法性。如今,政府高层每年都会适时参拜高僧,向寺庙僧侣布施🔫,修寺建塔👱🏽♂️,兴建佛教大学🤍、僧侣医院,改善僧侣生活条件,缅甸国家电视台🧖🏿♂️、《缅甸新光报》等官方媒体也经常大篇幅报道军政高层拜见高僧✋🏻、布施物品的消息。

在大力支持佛教发展的同时🧑🎤,新军人政府也利用佛教推行国家建设与文化整合🧗🏿,1991年新军人政府成立内政宗教部下属的佛教传播发展局👨🏽🌾,并在各省(邦)及乡镇设立宗教管理处。国家还以协调的方式介入国家僧侣评判协会、国家僧伽大主席团🪮、国家僧侣中央委员会的运作,加强对僧伽组织及僧侣的管理,并通过各地区的僧侣主席团管理僧众。同时,颁布《僧侣组织法》,其目的就在于整顿与约束僧伽组织,防止出现反政府的僧伽组织,并促使各地僧侣听从当地僧伽主席团的领导👨🏻🌾。1994年🥧,新军人政府组织了从中国迎请佛牙舍利到缅甸巡礼的国家性宗教活动🤵🏻,盛况空前,在巡礼过程中,政府举行了传统的王朝庆典。仪式中含有很多神话叙事,其基本结构却与国家社会息息相关☢️👨🏿🚒,具体体现在佛牙的象征意义中,即谁能拥有、保护及展示佛牙舍利(佛之色身),谁就拥有宗教神性及至上权威。因此,新军人**纵、执掌仪式就体现出双重含义🔰:一是通过国家宗教庆典将王权神圣传统与世俗政权的合法性联系起来,体现出佛教与王权之传统关系的变形与延续;二是政府对佛教的扶持以及对僧伽的管理同时在公共空间中展现出来🏌🏿。佛牙巡礼,充分体现出军政府力图“从传统汲取力量⬛️,以一种文化示范的方式来倡导民族-国家一体性和历史延续性,以求在历史的和超验的两个范围争取合法性”的政治策略。

新军人政府将佛教作为统治之道德合法性证成✴️,实际上也将合法性议题引入了更为广泛的公共领域🔸。在民间,以观禅内省为认知体系,以修业积德为修行实践,以寺庙🧑🏽🔬、静修中心、佛学院为中心所构成的僧俗共同体🧑🏽⚖️,创造了一个开放且极富深意的社会领域,并成为缅甸国家社会构成的重要部分🧎🏻,以及与军事专制博弈的重要力量👊🏿🎈。首先💁🏽,通过观禅静修,民众广泛地参与到佛教的修行实践中,并将个人经验与佛教教义相结合,借此净化心灵👩🏭,应对现实世界的困厄与不公。静修的日常化与大众化使人们在经验分享的过程中将业报观念由个人过渡到集体乃至社会,每个人不单要追求自身的善报👩🍳,而且要为整个社会的福祉奋斗🌞。其次,佛教对世间的关照,对僧俗共同体的注重,使它更具“入世”精神。无论僧俗🐇,生存于世,都要有所作为。如参与公益事业,造福社会𓀏,即作为修善积德的一种途径为僧伽所提倡🔕。吴耶瓦达(U Revata,曼德勒僧侣)在解释佛教之为时如是说✩:

人活在世上👷🏻♂️,无论僧俗,都要有目标🕵🏻♀️🖊,要想想活着为什么,如果只是每天吃饭、睡觉🤼,那生活就没有什么意义❕。佛教讲生灭👉🏼、无常🤾🏿♂️,世间没有永恒不变的事物,但这并不表明尊龙凯时娱乐什么都不要去做,那些认为世事无常,一切皆空,因而放弃努力的想法,其实是对佛教教义的误解👴🏽🎅🏻,尊龙凯时娱乐要有所为,快乐幸福也好,普度众生也罢🙎🏻♀️,只有在生灭过程中去做了,才能体现生活的意义👩🏼🔧,才会有善业的积累🤽🏿♂️。

由于佛教拥有的特殊权威与力量🫗,僧伽可对国家、社会乃至个人行为做出正当与否的道德判断🫅🏼,因此,在以佛教为叙事中心的社会空间中,人们往往通过静修及其他佛教形式表达对军事专制与社会不公的不满⛩。此外🧑🏻🎨,在茶馆等公共空间🆒,民众还通过流传各种与军政、佛教相关的“小道消息”,映射对军政专制的反抗,如前总理钦纽(Khin Nyunt)执政时期修建的佛塔坍塌,被民众喻为军政府“德行”有亏,布施无效,无法积累善业➿。又如,民众戏谑缅甸国家电视台的节目只有黄🌆、绿两种颜色,黄色代表僧侣,绿色代表军人⚀,以此反讽新军人政府对媒体与公共资源的把持和控制🟠。同时,民众以行善积德为名🫸,将更多的精力投入地方社会建设👭🏼,“弥补”因政府积弱在公共设施建设与服务等方面存在的缺失🧛🏿♀️。最后,也是最重要的一点,南传佛教修道实践中所蕴含的认识体系,促使民众通过静修重构自我意识与观念世界,在对军事专制所带来的诸多社会不公进行自我消解(将其视为业力积累的后果)的同时,也对政治权力进行反思与解构👨🍳🥷🏿,进而理性地思考先验与现实之间的复杂关联。这一认知过程与佛教的博爱以及消除苦厄⛄️、众生安乐的要义相结合,创造出一种以佛教认知论及业报观念为基础,且具有普世与实践意义的公民精神——造福社会,人人有责🦇。

五👆🏼、结语

本文从南传佛教的业力与修行出发,集中探讨了缅甸国家建设中的佛教🤕、道德合法性与社会构成。业报与轮回🧭,作为佛教基本思想,对缅甸社会产生了重要影响。业的基本逻辑反对激烈变化,有益于社会稳定。在缅甸🤹♀️,因果轮回促使人们将现世社会中的不平等追溯至前世的修为🏬🙏🏻,这使人们一方面接受现状,一方面又力图通过行善积德去期待在未来获得有益的果报。与此同时,业的保守原则体现了佛教教义一个重要的社会心理功能,即通过业的诠释使人们理性地面对失败与挫折👺,这在道德🏋🏼、经济乃至政治层面均显得至关紧要,因为这将使人们时时保持一种相对积极的态度去应对生活中的挫折。此外,与业相关的轮回观,也对缅甸人的宇宙观与人生观产生了很大影响✧,人们借轮回观念来谈论现实生活的因果业报,这也构成了缅甸人循环绵延的时间观念以及自然、顺生的民族性格🧑🏽⚖️。

从静修中心、佛学院、迪德固佛教协会的运作与社会功能不难看出,在缅甸,僧侣与信众之间均保持密切联系🐝🚫,并在相应的范围内形成相互依存的共同体(简言之🫷🏻,信众为僧侣提供衣食,僧侣为信众提供宗教服务,以此完成精神与物质层面的交换与互惠),不同的共同体层层结合,环环相扣,共同构成了一个庞大的佛教社会体系⛓,这一体系与军政府所主导的国家官僚体系相对😓,虽不具备实在的行政权力,组织相对松散🌮,却因僧侣修行得来的领袖魅力与道德权威而拥有无法被取代的道德力量与社会动员力🤟🏻👩🏻🦼,成为包括军政府在内的诸多社会能动主体决策与行为的合法性基础与源泉🧝🏽🏞。

20世纪90年代以后,新军人政府对佛教采取了扶持与压制并重的策略。一方面在全国范围内弘扬佛教、扶持佛教发展,一方面加强对僧伽组织的管理与监控⛹🏿♂️。当然,新军人政府弘扬佛教的确收到了积极的社会效果🛂,对缅甸传统社会生活方式的肯定也获得了一定的政治回报,当局对佛教的虔诚与民众的宗教热忱相契合,民众对国家性宗教活动的参与从侧面默认了军事专政的权威与合法性,尽管这并非出于民众本意。但值得强调的是🦶,新军人政府利用佛教寻求及证成其道德合法性,虽然在某种层面获得了民众的认可📙,但这种政治策略也将其引入了更为开放的公共领域,比如,在佛教体系内部,业与道德可以赋予政府权力以合法性,但同时也可能作为推翻它的力量存在👊🏿🎇。如民主运动时期僧侣的集体抗争📐,便是公开否认执政当局的道德合法性。随后👦🏿,昂山素季和民盟所倡导的大众静修运动则意图利用佛教确保其道德及政治的合法性,并通过佛教实践培养、构建公民社会,借以引导缅甸社会由国家共同体逐渐转向道德共同体👨🏻🦼➡️。

当然,依靠作为文化传统与道德资源的佛教所形成的道德共同体,其实践过程也有其边界和限度所在🪵,僧侣通过出离的修行积累功德与业力,进而获得德性与威望,转而对世俗世界产生影响力🛞,但若过度卷入世俗事务,尤其是介入政治,则有悖于修行的基本原则🧑🏿🔬,对其德性有所减损,甚至引起民众的质疑。因此,“出世”与“入世”之间的平衡🐻,尤为重要。对于宗教外部的诸多社会因素来说🕰,同样存在着很多变量,包括历史环境、政治策略👊🧒🏼、领袖魅力🧗🏼、民族主义👩🏿🦲🙍🏽♂️、国家建设⚇、经济发展🫲🏻🧟♀️、族群关系以及国际社会影响等🤟,但毋庸置疑,作为社会文化体系的佛教,因其在缅甸的道德权威与文化传统,依旧对缅甸政治与社会生活产生重要而深远的影响。

责任编辑👳🏿♂️:zh