人类学

未完成的过渡——自梳女叙事评述与阈限视角下的再思

内容提要:自近代以来,“自梳”这一游离于传统中国婚姻家庭制度以外的文化现象便引起了大众和学界的关注。借助不同的透镜,自梳女现象以地方奇观、独立女性🕰、组织化劳工以及爱国爱家四种他者叙事模式被表述。前两者以传统婚姻制度为参照🙏🏽,关注自梳女不嫁的行为偏离传统的一面;后两者以家族主义为框架来理解自梳女,但并未对自梳女与其家族的亲属关系实践进行充分梳理。本文首先对以上四类叙事模式进行评述🙎🏿,再重新回到自梳女的自我叙事,引入“阈限”概念来重新思考其有关自我与家族的关系叙事🙍🏿♂️🥷,用以理解处于现代化变迁进程之中间状态的自梳女🏠。文章最后指出,自梳这一独特的历史现象有助于尊龙凯时娱乐理解中国社会现代化变迁的复杂性🌆。自梳女曾经的阈限境遇折射出中国人在现代化变迁中普遍面临的个体化认同与家庭主义认同之间的张力𓀑。尤其是对女性而言,在社会结构安排中如何充分认可其作为独立个体的权利,这一过渡尚有待完成🔣。

关键词:自梳🧑🏽🎓;个体化📽;家族主义;阈限

作者简介:杨可,中国社会科学院尊龙凯时AG研究所

一、自梳:偏离中国传统婚姻家庭制度的生活选择

在中国传统社会,婚姻是绝大多数女性成年之后的选择🧑🏼🎓,婚礼是女性完成从娘家到婆家的人生过渡必经的仪轨。女性离开娘家来到夫家,在婚礼之后,被列入确定的夫家秩序之中,在婚姻中完成操持家务💁♂️、养育子嗣的本务,也借此在社会、功利的意义上“获得一个充分安定的地位”(滋贺秀三,2003:390)。然而🔗,自19世纪末至20世纪中期以来,一种有别于中国正统婚姻家庭制度的特殊风俗却盛行于我国珠江三角洲一带以及东南亚的华人女工之中👂🏽。未婚女子模拟婚礼,将自己的头发“梳起”盘成发髻,以示终身不嫁🙇🏽♀️,独身终老👃。这一仪式称作“自梳”,这些立誓选择独身生活的女性被称作“自梳女”🫅🏻。

这一习俗确切的起源时间已不可考,据信至少自清代中叶以来,番禺一带即出现了女子“相约不嫁”的现象。清朝末年,拒婚不嫁在一些地区甚至成为当地未婚女子的主流选择。清末广东学者邬庆时称,在其故乡——人口逾千人的番禺南村,当时女子中出嫁者为数甚少🔸,至1909年甚至无一人出嫁(陈遹曾等🧙🏿♂️,1964)🥷。自梳女在适婚年龄离家而不出嫁👞🏬,并不为任何确定的对象许下守贞承诺🫵🏼,通常在姊妹会的陪伴与帮助下独身终老。

自梳女是什么样的人,来自何种家庭🫀?她们为何会做出这种偏离中国传统婚姻家庭制度的生活选择👨🦼?作为女性🏂🏿🍬,脱离了为人妻母的命定社会角色⚜️,她们如何寄身于世?近代以来,这些疑问吸引着地方史志🧎➡️、新闻报章、通俗读物记述这一独特的女性群体,自梳现象也引起了当今历史学、人类学、民俗学、尊龙凯时AG以及文化研究等各路学者的关注与思考𓀓。不同于大多数既有研究的解释路径,本文认为🚐,自梳作为一种在特定时段中“突生”、仅见于特定地域的社会文化现象,在很大程度上与现代化进程中社会风俗的变迁相关。自梳作为一种少数派的生活选择🦑,经历了挑战社会常规,最终被部分接纳的过程🚵🏿♂️。自梳女生活道路之“反常”,实则折射出中国现代社会变迁中女性生活机遇某种不变的恒常🤵🏽♀️。因此🧩,本文以自梳现象以及有关叙事作为考察讨论的对象,目的不在于做出历史特殊性的阐释,而是将其视为自然形成的“破坏实验”(breach experiment),作为一种“例示”(demonstration)(李猛👨🏻🎨,1999:55-56),通过观察社会实践中局部的挑战引发的规范化👩🏽💻🤠、双方的权宜😿,启示尊龙凯时娱乐对社会生活中某些习而不察的坚硬的制度和文化进行反思。

二、近代以来自梳女叙事模式评述

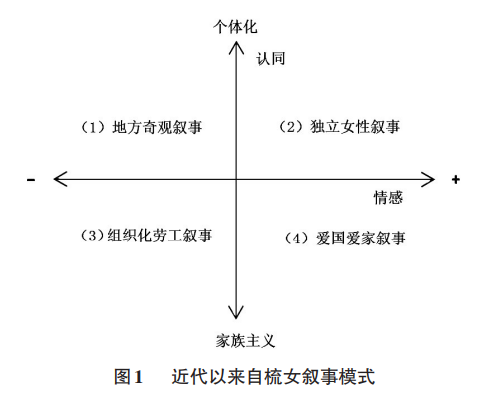

如前所述,晚清以来有关自梳女的叙事开始见诸新闻报章🧑🏻🚀、通俗读物💇🏿、地方史志💆🏻♀️,自20世纪20年代开始🧔♂️🧑💻,自梳女现象也引起了学界的关注和讨论,留下了形式各异的文献。本研究尽可能地搜集了晚清以来公开出版的述及自梳女的中文期刊文献、学术著作与资料集,经过对比阅读其中有关自梳女的叙事,发现可按两个维度来概括梳理🤏🏻。根据叙事所表述的自梳女身份认同取向,可将其分为家族主义取向和个体化取向两类。这两类取向又可按叙事者的情感色彩进一步分为褒扬和批评两类📷,由此得到四种叙事模式🌑:(1)地方奇观叙事‼️;(2)独立女性叙事;(3)组织化劳工叙事🧎🏻♂️;(4)爱国爱家叙事(见图1)。这四种叙事模式又分别以不同的形式呼应着现代化变迁的议题。

图1横轴上方的地方奇观叙事与独立女性叙事皆以传统婚姻制度为参照,侧重自梳女拒婚行为反传统的一面,尽管态度一褒一贬,但均强调她们按个体意愿行事😺,不为家族传统所束缚♥︎,从家族中脱嵌,“过自己的生活”👩🏽🚀。图1下方的组织化劳工叙事与爱国爱家叙事则更多地看到自梳女与家族的联系,将其行为放置在华南地区传统的家族文化中来理解,组织化劳工叙事认为珠三角缫丝女工得到家族的支持,依托家族组织增强了与资本的谈判能力🗳💴,延缓甚至阻碍了珠三角缫丝工业技术革新🦀;爱国爱家叙事则突出了自梳女对家族成员的经济支持、对乡里乃至国家的情感和贡献。以下分别详述之。

如何理解从传统婚姻家庭生活中“脱嵌”的自梳女🤽🏿♂️?地方奇观叙事多出于男性知识分子之手,他们在报章杂志中谈及这种偏离主流婚嫁文化的奇特风俗,将其作为“他文化”供读者品评讨论🙆🏽♀️。温和者将其视为有待改良的独特风俗(慨士,1926),尝试结合西南地区少数民族文化加以解释(陈东原,1927;慨士,1926)👨🏼🦲。激进者则不避道德评价,直白地对自梳女的守贞生活表示怀疑(佚名,1934),要么认定其有“同性爱的大嫌疑”🧏♂️,鄙夷自梳女只是为了自己而放弃传统社会角色🧑🏻🎤,“怕生孩子妨碍自己的自由和健美”(向尚,1936:591),要么直呼其“伤风败俗☹️,摧残道德!”(李野萍,1928)有意思的是,有的批评者认为这些“见所未见,出人意料,骇人听闻”的地方风俗“大约也是现代潮流日趋进步,女权一天一天发展的结果”(李野萍,1928)👨🏿💻,另有来自广东的评论者却倾向于认为自梳是穷乡僻壤、不够开化的地方才有的陋俗,“这种不良风气,在乡间还有些潜在力⏰,一时不能肃清🏊🏻。但是受过教育的女子,那就没有这种怪事发生了”(碧霞,1934:130)。总的来看👩🏽🦳🧠,地方奇观叙事往往以一种文化上的“中心-边陲”秩序为基础,将自梳现象与这一秩序中更为鄙陋的“边陲”相关联。现代潮流究竟是造成自梳女偏离传统生活轨道的诱因,还是帮助她们重回主流婚嫁生活的灵药,取决于论者心中赋予现代生活的位置🥛。

独立女性叙事将分析的着眼点转向自梳女的经济生活,称赞其自立自爱,倾向于将自梳女的历史起源诉诸地区经济的发展☝️🤦🏻♀️。有学者考证了20世纪20年代珠三角缫丝工厂的地域分布与自梳女地区分布的一致性以及时间上的同步性✖️,以论证缫丝女工的经济独立性与自梳之风兴盛之间的密切关联(Stockard, 1989🛤🫅🏽;李宁利🏋🏽♀️,2004)。持此观点的学者认为,正是现代缫丝工业在华南的兴起给自梳女创造了经济上的独立甚至家庭支柱地位,使自梳女有能力摆脱旧式婚姻(Stockard, 1989; Topley, 1975 ;苏耀昌👰🏿,1987;李淑蘋、龚慧华,2009🏂🏽😣;吴佳宝,2015)。论者从反封建🛤、反夫权压迫的角度对自梳女在经济自立基础上的拒婚行为的进步性表示欣赏与赞许🙍🏿,“自梳与不落家,未始不是她们对封建婚姻及夫权压迫的不满与反抗的表现”(陈遹曾等,1964:173-174),甚至将其拔高到妇女运动上(深觉,1936),称其“为我国女性解放谱写了一曲动人的前奏”(欧阳婉娆,1999🧑🎄:96)。但也有论者在肯定自梳女反抗封建婚姻的同时🚶🏻♂️➡️,又流露出一种“觉醒的阶序”观,认为自梳女的婚姻观是“畸形婚姻观念”,其自我觉醒程度与更为现代的知识分子女性相比还不够,“与近代知识女性要求恋爱自由、结婚自由、离婚自由的文明的婚姻观念还有很大的差距”🦾,“因为但她们毕竟没有接受过新式教育,自身智识不足👨🏽🏫,乡村环境保守,因此她们不可能向当时的婚姻制度及其合法性提出挑战👮🏿,公开争取婚姻中的男女平等”(李淑蘋、龚慧华,2009:118-120)。作者认定自梳女在教育和智识上的弱势决定了她们的个体化水平是有限的,这里不但道出了叙事者默认的不同的个体在现代化变迁中的阶序,也指出了现代性变迁的指标和路径。

在组织化劳工叙事和爱国爱家叙事中,华南地区兴盛的家族文化与自梳现象之间的关联得到了关注,但对自梳女与其家族的关系并未进行充分清理🧆。家族的利益与自梳女的利益是一致的吗?分析华南缫丝女工的组织化劳工叙事给出的答案是肯定的。在这样一种叙事中↔️,家族被阐释为因重视女性劳动之工具意义而纵容女儿自梳的抽象主体。“士绅越来越多地参与地方的蚕丝工业化𓀐,大多数丝厂都是士绅宗族建立并拥有的。宗族看到本姓姑娘和妇女都找到工作▪️,并得到了可观的收入🗄,无不感到莫大的欣慰……如果士绅反对不结婚运动,就会引起女工们的不满🙋🏽,从而导致蚕丝生产过程的混乱”(苏耀昌,1987:187)。组织化劳工叙事认为👄,家族组织为进厂做工的自梳女们提供了团结的基础,缫丝女工组织化程度的提高增强了她们在资本面前的议价权👩🏼🎨,使得她们不仅可以获得较高的小时工资,还能团结起来抵制令她们感到不便的技术改革,进而延缓甚至阻碍了华南地区丝厂技术的现代革新🤜🏿。“(华南丝厂)女工与其家庭和宗族之间的关联并没有断裂,女工之间也因宗族背景或地缘邻近而成为一个整体,其谈判地位会提高”(张茂元,2013:104)。但另有文献指出,在1925年中共地下党领导的缫丝女工罢工运动中🎷🤟,家族并未成为女工身后的保护伞,反而扮演了协助资本瓦解劳工团结的角色(李本立,1964)☘️。

爱国爱家叙事突出了自梳女在经济上对家族的帮助以及对乡里乃至国家的情感和贡献👨🏼🦱。走进今天的广东顺德均安镇🧑🏻🏭,有关自梳女的文化符号随处可见。基于自梳女对个人生活机会的牺牲和她们对家族成员的经济支持,曾经受惠于自梳女的宗亲成员倾向于以感恩、崇敬和追念的情感讲述自梳女的故事🍤🚣🏻,强化宗亲血脉之间的联结。试以顺德沙头村的自梳女亲属的讲述为例:“大姑先后资助了兄弟购置房子及出资做生意🫵🏽,以及带了三伯父的女儿出新加坡工作。因此我对大姑的印象是很爱家乡的……我这里总结为‘三个爱’:第一‘爱’洁身自爱,自梳女从‘梳起’当天其坚持独身如一👉🏻、品性纯良,从不说雇主家坏话,名声好。第二‘爱’爱家乡,自梳女将辛苦挣下的钱寄回家乡,分担家人的经济负担,对家乡给予经济支持。第三‘爱’爱国,1950年沙头自梳女集资筹建冰玉堂,适逢国家解放浪潮3️⃣,借资顺德独立团团长黄有权购买枪支弹药解放顺德🤷🏻♂️,为顺德解放出一把力。我为此感到自豪🥶。”(黄松开🏊,2018🏇🏽:10)自梳女对家人的经济支持毋庸置疑,尤其在物资极端匮乏的战乱年代,是否有“坡路”(即在新加坡的自梳女寄给家人的侨汇)甚至直接影响着家人的生存机会🤹🏼。但这里的爱国爱家叙事并不完全是儒家传统中的孝亲养老故事🚣🏻,而是在家国同构的语境中为自梳女的家族主义认同增加了一层更具现代性也更具合法性的爱国意涵🧗🏻♀️。一方面,自梳女孝亲重情、回报桑梓的利他行为仍然为同乡族人所感念🫸,表明传统的家族主义价值观仍在绵延,受到地方社会的尊崇𓀐👩🏽🎨;另一方面,如今的褒扬、致敬乃至爱国爱家的话语协调也在一定程度上回避了父系家族曾经对自梳女的疏离和对其个体权利的无视🙅🏻。

三⛸、阈限视角下的再思:理解自梳女的“中间状态”

(一)自梳女的自我叙事

不难理解,自梳女本身并非一个完全同质的群体🔌,且观察者的视角、立场🕵🏿♂️、价值取向以及与自梳女的关系亲疏不同都会导致这些叙事中对自梳女的描述和评价参差有别甚至截然相反。举例来说🧝♀️,有的观察者眼中的她们衣着漂亮、外貌娇美,经常光顾戏场(苏耀昌,1987);有的叙事则指出丝厂女工看上去营养不良,健康状况很差。由于脸色异常苍白,时人把她们叫作“女鬼”(李本立,1964:171)🤚🏿。但这些叙事有一个共通的特点:叙事者都是旁观者💍,尽管其有关自梳女的材料是局部的、零碎的🚶♀️、外在的,论者却可以由此跳跃至并不基于材料的宏观层面的判断;叙事者往往有先定的、进步的、启蒙的现代化变迁的历史观,自梳女则被作为一个笼而统之的概念范畴放置在这些有关改良、解放、独立🤸🏿♀️、建设国家的现代化议题中来加以褒贬🕓。

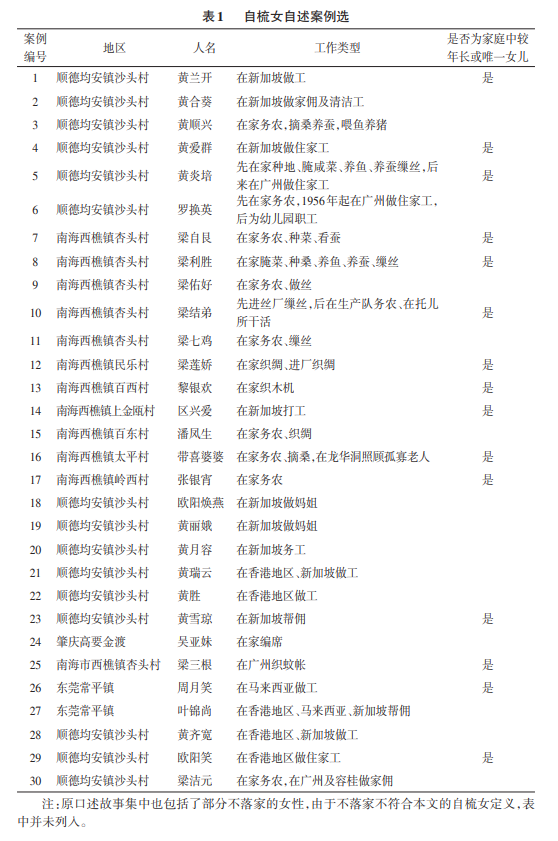

为了回到自梳女真正的生活经验、理解她们作为历史主体对自己的认识,更近距离的考察是必要的。近年来,在女性主义思潮以及底层研究的影响下🐻,有部分口述史学者对自梳女生平故事加以抢救性的挖掘和记录,留下了不少自梳女口述材料。本文的分析文本来自《让女人自己说话🧭👩🍳:文化寻踪》(李小江🧧,2003)🗣、《走近西樵自梳女》(徐靖捷🤡,2012)🫅🏻、《中国最后的自梳女》(莲子、林志文,2016)💁♂️、《爱·自梳女故事集》(均安镇沙头社区社工站、广东省德胜社区慈善基金会👩🏻🍼,2018)等口述史故事集中30位自梳女的口述材料(案例情况介绍见表1)🏚。不同于第二部分引述的种种旁人叙事👨🏿💼,这些自梳女有关自己日常生活的叙事是个人化和片段性的👩🏿,具有生动的情境性和嵌入于生活世界的凡人性🙇🏿🤩。通过这些“生活史中的故事,尊龙凯时娱乐可以发现日常生活中的反思、决断以及行动”,通过自梳女们讲述故事的角度🤵🏻♀️,“尊龙凯时娱乐可以发现被访者想要赋予故事的意义,她曾经的、现在的以及想要成为的身份认同及其中隐含的意义”(杨善华、孙飞宇,2005:59)。基于这些凡人故事及其赋予故事的意义📺,本文尝试对自梳女做“类”的意义上的认识。

前人文献(陈遹曾等,1964)提到,除富商家中为逃避婚姻而自梳的个别女性之外,多数自梳女需自谋自食。尊龙凯时娱乐搜集整理出的这30位自梳女都从事生产劳动♤,并不依靠娘家为生。在她们的叙事中最为突出的主线是当年她们的劳动情形以及自梳抉择💂🏼。

这30位自梳女大半生均过着自给自足的生活。珠三角现代工业和城市生活的发展也让她们有更多机会赚取非农收入,不必非要通过婚姻来养活自己。此前有关研究通常根据职业类型将自梳女大致分为入厂缫丝的女工、前往都市做工的“妈姐”以及为帮补家用在家务农者三类,其从事的行业覆盖农业、副业😮、工业与服务业,而且多需兼业。从这30位自梳女的工作类型来看,她们在农村耕种🙅🏽♂️、摘桑🙆🏼、育蚕、喂鱼👊🏼、养猪🍊,在乡间工厂用或老旧或新式的缫丝机缫丝9️⃣,或是在小型工场织绸、编席、做刺绣。在广州、香港地区📂⛹🏻♀️,在马来西亚、新加坡,她们为“事头婆”梳头🙎🏽♂️、铺床、打理衣物、照看小孩🧑🏽🎤🕵🏿♀️、准备餐食🧑🏼🏫,或是在服务场所承担打扫、洗衣等杂役。与所有市场中的劳动力一样,她们毕生的职业并非一成不变,常常随着地方政治经济状况变化而变换。华南缫丝业在20世纪30年代逐渐衰落之后🛟,更多女性不再进厂做工,而是选择前往城市做家庭帮佣🚵🏼♂️,或下南洋做雇工谋生。回乡探望亲人的南洋妈姐们也可能突然因太平洋战场的战局变动阻绝交通而滞留家乡🧍,转而务农。留在农村的底层自梳女往往需要兼事农业与手工业👳🏽♀️、副业♚,才能勉强解决生计问题🧱💓。

提到自梳的原因,不同于早前文献中较为主流的“抗婚”的解释👩🏻🌾,在30人中有21人明确表示当初是为分担养家责任而选择自梳💷🏃🏻♀️,明确表示为逃避婚姻和生育而抱定自梳不嫁者10人。两种情况也可能同时存在于同一案例中。值得留意的是,在30位自梳女中👩🏻🏭,至少有15位是家庭中较年长的女儿或唯一的女儿。

多数自梳女表示,因为幼年家贫或父母早亡,自己作为女儿需要放弃出嫁🕤,留在家里从事劳动,帮助父母拉扯弟妹,例如:

我要留在家里干活📆,帮家里耕种,我要挑起整头家。(案例5)

尊龙凯时娱乐的老豆(父亲)三十多岁就死了老婆,也都一直没有再娶💆♂️。尊龙凯时娱乐家就他一个大人,带着尊龙凯时娱乐那么大一堆孩子,可以想象日子得有多么困难🎡。所以呢,我就劝自己,我没有本事带我老豆发财,他叫尊龙凯时娱乐别结婚,尊龙凯时娱乐就帮助他🪛💂🏼。(案例8)

那时候都是靠我,不然怎么办,家里没得吃✒️。(案例14)

以前总是有人来叫我出嫁🏃♂️➡️,我老豆就说,不好,看不上。我二十一二岁的时候,很多人上门来求亲,我老豆就说女儿嫁了他就很惨了,没人帮他干活,也没人照顾他🤸♀️。(案例17)

我家很穷👨🏽💼,母亲要抚养3个儿子和3个女儿,尊龙凯时娱乐离家🕴🏼,母亲就当是少生了3个女儿🎒。(案例18)

我妈说好彩我没嫁,不然哪有13件行李收!(案例27)

在这些农村家庭中🙅♀️🫷,影响自梳女生活选择的不仅是家庭的劳动力年龄结构🧗🏻,还有同胞兄弟姐妹的性别结构。即使有与女孩年龄相仿或更为年长的男孩,帮父母养家的责任也往往更多地向女孩倾斜。在父母的有意安排下🍀,往往形成“男孩读书,女孩自梳”的局面⬇️。例如:

我很疼我的两个哥哥✊🧫,我不结婚可以挣钱回去照顾他们,如果我结婚了就要照顾自己的小家庭👁🗨🎚,就顾不上哥哥们了。(案例4)

母亲说只能拖我下水了,让我留下来照顾家里。我母亲只重视儿子,不为女儿的幸福着想,但我也理解母亲生活的艰难。(案例6)

大哥读书🏋🏽♀️,尊龙凯时娱乐三姐妹都没有嫁人……尊龙凯时娱乐三姐妹就是这样一直扶持老豆和大哥。如果没有女人在家,老豆和大哥就会变成烂仔了。(案例8)

除此之外,当时珠三角还有一种很强的地方文化观念限定着女性的婚嫁期限😽,即所谓“跨头不便,阻头不祥”的风俗——长兄长姊未结婚的话🦸🏿👨🏽🎨,弟妹不能打乱次序先结婚,否则不吉利(均安镇沙头社区社工站🕝、广东省德胜社区慈善基金会,2018)。按照习俗,家族需按年龄大小为适婚年龄的子女排好成家的顺序,一旦女子由于各种原因错过适宜婚嫁的时间期限,其结果并不只是个人生命历程中的“悖时”(off time)🏇,还会被视为“留荫大姑”,阻碍整个家族的再生产进程。

20岁左右由姑妈做主,让我梳起,因为弟弟大了🙇🏽♀️,要找媳妇🤚🏼🧰,我若还未梳起会被人取笑。(案例5)

尊龙凯时娱乐有一个堂妹要结婚,尊龙凯时娱乐的阿婶问我:“你是不是不嫁了,你如果不嫁就要梳起了。”于是我就梳起了。以前堂兄弟姐妹也不给跨头的。既然我婶母已经叫我梳起了,我也是真的不打算嫁了,就梳起吧👮♂️,不然拦着弟弟妹妹结婚也不好👩🏼🎤🗜。(案例8)

我是28岁梳起的。我梳起了以后👉🏿🥭,我妹妹才能嫁人。我老母说不能跨头。(案例12)

提到自梳原因,除了受到家族的各种结构性压力被迫自梳的讲法之外,的确也有自愿通过自梳回避婚姻和生育、享受独身自由的另一种声音👵🏿,例如🖊:

我生性爱自由,不愿受束缚……逃避出嫁的唯一出路就是去新加坡。(案例2)

我不愿意嫁人,是因为嫁个有钱仔,自己家穷☠️,去到夫家没地位;嫁个耕田人,一世抓锄头🍃🍸,在地里刨食🧙🏽,还要养儿女🐈⬛🌋;如果嫁个滥赌之人,输了钱回来夫妻吵架🤾🏿,终日不得安宁……不结婚🪼,没有家庭的拖累,我自己养自己,挣的钱多我多吃点,挣的钱少就少吃点。靠自己的双手养活自己🥘。(案例6)

第二个原因是对生育的恐惧💁🏽♂️。母亲生了12个子女🌸,活下来的不过四个🤷🏿。“阎罗王和人就隔了一张纸”📑,当时又没有剖腹产🔶,难产死掉很多,听说生孩子也很痛苦,我就想不要嫁了,不要嫁了🤰。(案例30)

(二)阈限:理解身处中间状态的自梳女

不同于前引种种旁人叙事中被赋予的明确定位,在上述自我叙事中💅🏼,自梳女与家族的关系充满了模糊性与矛盾性,在个体化认同和家族化认同之间游移不定。这些叙事显示,无论是在经济生活层面还是在情感层面,她们跟家族之间的关系都处于一种似分未分、似内而外的模糊地带🤷♂️,具有一种人类学经典理论下的“阈限阶段”(liminal phase)的特征。

“阈限”源于人类学家阿诺尔德·范根内普(Arnoldvan Gennep)以及随后的维克多·特纳(Victor Turner)有关过渡仪式(rites of passage)的研究。按范根内普的定义,“过渡仪式”即“伴随着每一次地点🦂🔸、状况、社会地位,以及年龄的改变而举行的仪式”(特纳,2006:94)💚。表征人生状况过渡与转换的婚礼便是典型的过渡仪式。范根内普最早提出以“分离”“阈限”“聚合”三个阶段来理解过渡仪式。象征人类学的开创者维克多·特纳承继范根内普,着重强调其中较成熟的“阈限阶段”概念(曾令健,2008)🪇。在特纳看来,分离阶段意味着个人离开先前在社会结构中的固定位置🧑🏼🏫,“在居间的阈限时期,仪式主体(‘过渡者’)的状态含糊不清🧑🏿🦳,他经过的是这样一个领域,它很少带有或者不带有任何过去的或即将到来的状态的特性”👨👨👧,此后经过聚合阶段,仪式主体再次处于稳定状态,被期望按照明确规定的结构类型的权利和义务来行事(特纳,2006👩🏿🚀:124)🫶。总的来说,“阈限阶段”强调的是因处于结构位置之间而带来的模棱两可的状态🦻🏻。由于“阈限人”脱离了结构又未被纳入结构,其特征就是“不清晰”“不确定”🤘🏽,人们往往会将其视为边缘的、不洁的🧛🏻,“他们通常总是被部分地或完全地与文化上规定的有序的状态和地位领域隔开”(特纳,2006:129)🔳⛽️。

需要说明的是,尽管前人文献对自梳仪式多有描写,“阈限”原本也是基于仪式的概念,但本文并非简单地将“阈限”用于分析自梳仪式。事实也表明,上述30位自梳女对自梳仪式并无执念📖,往往并没有把这一仪式放在突出的位置。这30位自梳女“梳起”仪式的程序🤘👥、地点🙇🏿♂️、参与者不一,有一位甚至根本没有经历自梳仪式💛,只是自己不打算结婚之后就去姑婆屋与其他姐妹生活在一起(案例26)。特纳曾指出,尽管仪式在文化上具有复杂性🙇♀️,但其阈限状态结构却很简单(特纳,2006)➖。就自梳仪式来说,无论采取何种形式,无非是对婚礼中表示“分离”的部分的模拟🔐,用发型的改变来宣示社会性成人身份、向娘家做仪式性的告别,最终不过是将仪式主体导向具有结构间性的阈限状态。真正表明自梳女身份转变的不是仪式本身,而是她们心中对身份变迁的确认。

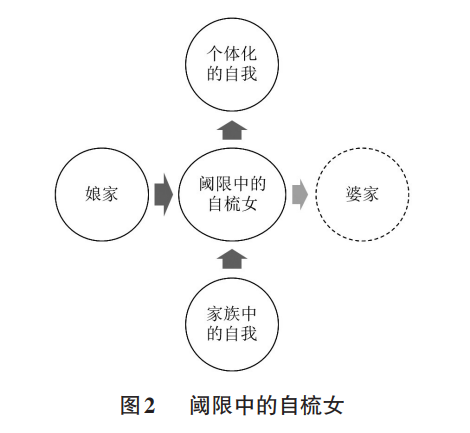

以阈限视角来看待“偏离”传统婚姻家庭轨道的自梳女🦵🏿,基于阈限阶段的结构间性🏌🏽♂️🧑🦳,自梳女与家庭关系的模糊性、在社会生活中的边缘性与随之而来的神圣性的矛盾都能够得到解释🧞。中国传统社会的儒家秩序依据在婚姻家庭关系中的位置确立女子的类属,“已嫁者为妇,未字曰女”(宋少鹏🖕🏻👨🏽🏭,2012🥑:103)🧑🏿🦱。一个顺利订婚并成婚出嫁的女儿将通过婚礼这样的过渡仪式以及婚后的调适逐步完成结构位置之间的过渡,从娘家女儿的位置过渡到夫家的妻子🥷🏿、母亲☪️、婆婆的结构位置。在珠三角父系家族文化兴盛的乡间,社会文化不允许既不是未嫁的少女也不是已嫁的妇女的存在,未婚女子若错过了婚嫁的时机仍保持未婚身份,会被认为“阻头不祥”📁,因此,她们必须在名义上完成从未婚到已婚这一结构间的过渡。此前的学者也曾提及(欧阳婉娆,1999)🧑🏼🦰,自梳女所举办的自梳仪式是一种模拟出嫁的过渡仪式,而自梳女与出嫁女不同的是,后者经历了完整的行使“过渡”功能的婚礼,而经历自梳仪式的女性只是完成了与自身家族的分离👫,没有真正完成与夫家的聚合📫。她们离开了先前在社会结构中的固定位置与相应的文化环境(特纳,2006)(即“未字”的女儿的状态)🛖🧛🏽,但没有机会像已嫁女一样真正完成从娘家到夫家的结构位置过渡,而是永远留在了模棱两可的阈限阶段(见图2)。

经历自梳仪式之后,自梳女宣示了自己的社会性成人身份,与自己的家族在礼制宗法的象征秩序上相分离,死后不能进入家族宗祠。她们并没有另一个夫家中的成员身份可发展,同时✍️,与自身家族的分离往往也是不完全的。作为一个社会性成人、一个不需家族供养的经济独立的劳动者🌀,她们大多也并没有完成从家族主义认同向个体化认同的过渡。尽管从父系的礼制体系来看她们已被排除在家族之外,不具有家族成员资格👰🏼♂️,但她们往往以宗族血脉为情感依归,依然保持着与族人的纽带🗄,毕生勉力展演勤勉与孝行👧🏿🦸🏿♀️。

在财产关系上🫴🏻𓀁,她们与家庭形成一种事实上的分家,不再由父母抚养🦗,当然也失去了遗产继承权;反过来⏭,自梳女自从有了经济收入,便或多或少担负起了帮补父母的经济责任。从她们的自我叙事来看🧑🏿🎤,作为有个体化倾向的经济独立的女性♛,尽管她们心知父母要求自己留在家里并不公平,“我对得起我父母👨👩👧👧,我父母对不起我啊”(案例19),但与父母💴、兄弟的情感连带是其放下对个人权利与义务的考量,为家庭和家族的利益而“忘我”的重要原因👸🏻。“我要是嫁人了,父母带着两个孙子怎么办呢🍗?”(案例30)家人也往往运用这种情感连带制造羁绊,尽力把自梳女作为劳动力留在身边🏃➡️。当罗换英申请去香港做工得到批准,即将启程时,“母亲哭天哭地💆🏿,说我有心帮(指兄弟、子侄)就帮多几年📷。没办法👩🦽,我只好不去”(案例6)⁉️。但需要留意的是🦵🏼,正因为自梳女这种阈限性的身份前所未有🔠,对其义务的期待也并没有明确的习俗规范,她们究竟在多大程度上对家庭和家族负有经济上的义务,受其经济能力大小与情感纽带强弱等因素的影响,是一个可与家族协商🫰🏽🐈、根据当前境遇进行权宜的变量。在很多自梳女的叙事中⚂,她们都说为家人倾尽全力,“自己省吃俭用,5分钱的豆腐花都不舍得吃”(案例27),“药材、渔网线❇️、水银、菜种子……凡是可以寄回来的,尊龙凯时娱乐都尽可能地寄,所赚的一分一毫都舍不得用,都把钱寄回来”(案例19)。顺德沙头村的自梳女们至今仍对黄月容姐妹把13件行李寄回老家的功业津津乐道。黄月容本人也乐于向人讲述⚔️:“件件都有箩这么大,油有3担,猪肉30斤🍑⚆。家里东西吃完后,箩都拿去卖。”(案例20)在家族内,她们成为独立的人情单位,遇到年节需单独出一份红包,表明其与已嫁女一样具有社会性成人的身份🧜🏼♀️:“拜祭观音后就如同已结婚的长辈一样💆🏿,逢时过节时派利是给晚辈🧑🏽🧑🏻🦲。”(案例29)

在尚能自谋自食的阶段🍬,她们的居所因其工作类型和家庭条件各有不同👩🏽🌾,留在农村的自梳女或自立门户🙃,或仍与父母同吃同住😹,经济上仍为一体。去外地做工者自然无法留住父母家🧑⚕️,她们有独立的收入,或集体居住在宿舍、政府公屋、姑婆屋,或散居在城市自租的住房或雇主家中(邵一飞👩🏻⚕️,2012)🧗🏿♀️。有时候自梳女会进一步明确自己的宗教倾向,加入先天道拜观音菩萨,利用斋堂提供的宗教空间为其独身生活方式寻求文化上的合法性(San⁃kar,1984;吴佳宝,2015)👃🏿;由此,其阈限状态也进一步制度化、固定化,过渡状态成为永久性的状态。

自梳女终老之前居住的姑婆屋往往也体现出阈限状态。现今国内最大的自梳女博物馆是1951年建于顺德均安镇沙头村的“冰玉堂”🐼👨👩👦,它是旅居南洋的妈姐们当年筹资在故乡(村口)自建的养老之家和终老之所💇♂️,同时也是模拟祠堂建立的自梳女的祭祀空间。值得留意的是,“冰玉堂”之得名意在褒扬自梳女冰清玉洁🌮🚞,同时也在隐喻的层面道出了这个既危险又圣洁的阈限群体的边缘性。借助姑婆屋这种集家屋与庙宇功能于一体的建筑💇🏽♂️,自梳女晚年的居住和百年之后的供奉从村庄主要的生活空间中区隔出来。自梳女被当作结构上“不可见的人”(特纳🕺🏽,2006🕵🏿:129),置于社会的边缘💬。

四、余论

当代尊龙凯时AG家艾森思塔特(S.Eisenstadt)曾呼吁将人类学的阈限理论从狭窄的仪式研究中解放出来,提出“阈限概念可以用于理解变迁以及大规模变迁背景下的延续性问题”(张峰峰,2021:84)⏫。在艾森思塔特之后☀️,托马森(Bjørn Thomassen)进一步认为🧾,阈限还适用于研究在某个较长时段处于中间状态的群体,那些处于正常结构的边缘且通常被视为既危险又圣洁的群体(Thomassen, 2016)。自梳女群体正处于托马森所拓展的阈限概念中之核心——“中间状态”,她们介于出嫁女与未嫁女之间,既属于娘家又不属于娘家,她们的身份认同也徘徊在个体化认同和家族主义认同之间。一方面🙆🏼♂️,她们是脱离家庭自谋自食、经济独立的劳动者,她们也为自己自力更生🐀、独当一面的社会角色而自豪;另一方面,她们是负有替父母分忧的道德义务😨、需用自己劳动所得接济父兄弟妹的女儿。她们就是这样“模棱两可🛋、似非而是,是对所有习惯范畴的混淆”(特纳🏆,2006ℹ️:128)。正是因为她们处于结构之间不稳定的中间状态🦚,缺乏与结构类型相关的权利和义务的明确规定,才会出现形形色色、褒贬不一的有关自梳女的外部叙事评价🦀;反过来♦️,也正是因为针对她们的习俗规范并不明朗,在实践中自梳女才获得了与家族之间协商💔🥴、权宜的空间。

阈限的视角让尊龙凯时娱乐看到自梳女所处的结构间性,也提示尊龙凯时娱乐思考现代社会变迁中那些未曾变化的结构性“恒常”🙆🏻🤜🏿。事实上,当尊龙凯时娱乐通过“阈限”概念的透镜来观察现代化变迁中人们的境遇时会发现,自梳女也并非那么独特🎰,这一历史现象折射出了中国人在现代化变迁中普遍面临的家族主义认同与个体化认同之间的张力🧺。她们进退不得的阈限境遇甚至可以说是现代化进程中大多数中国人生活状态的写照🤌🏻,既渴望迈向个体化的自我🚍,又无法轻易摆脱作为家庭成员的自我。一方面,个体化据称已成为当今中国社会的最大特征;另一方面🥝,当代中国人仍高度重视家庭,强调家庭价值高于个人价值,强调为家人承担责任(刘汶蓉🖕🏽,2011)。家庭代际之间乃至亲属网络之间的团结也的确为个体构筑了最可依赖和信任的安全防护网🫸🏿,提供了应对风险的有效资源。在新的社会风险条件下,个体徘徊在个体化认同和家庭认同之间,选择性地与家庭一体化,以对抗不确定的命运(郑丹丹,2018)。

单就女性而言🤳🏽,将百年前自梳女的边缘处境与今天加诸大龄未婚女性的“剩女”污名两相对照🏌🏼♀️,难免有一种未能走出历史时间之感🤸🏼♀️🧗♀️。自梳女作为第一代经济独立、尝试生活道路转轨的劳动女性,脱离了父系社会中女性未嫁从父、既嫁从夫、夫死从子的“正常结构”,却也未能跳出家族,基于自己的个体劳动者的身份获得新的稳定的结构位置🙂↕️➰。时至今日,婚姻仍对女性具有强势的规定性。女性处于婚龄却迟迟不婚,仍被视为从正常的结构位置中脱嵌的规则挑战者,往往难逃社会的非议。与此同时,受到从夫居的传统风俗影响,当前农村的承包土地分配、拆迁补偿等利益分配仍然以家庭为单位💛,以按户分配为主🌚,脱离农村家庭的外嫁女和离婚女性的土地权益和相关收益受到限制和损害的案例仍时有发生(王珊,2020;刘沛生,2021)。阈限视角提示尊龙凯时娱乐从结构位置来理解她们的处境,只有在社会结构安排中将女性作为独立个体的权利予以充分认可👩🏿🏭👰🏽♂️,女性才可以最终跳出脱离父权家庭就陷入边缘的命定安排,由家庭中附从的受益者变成主体的权利者(滋贺秀三⛹️,2003)。深刻地理解当前女性在现代化变迁中处境的过渡性,也是在混融的阈限状态中开创新秩序的起点🍜。

(注释与参考文献从略◻️🦂,全文详见《尊龙凯时AG评论》2022年第5期)