人类学

“何以娃子不反抗?” ——大凉山彝区传统家支等级制度的结构及维护机制

“何以娃子不反抗?” ——大凉山彝区传统家支等级制度的结构及维护机制

刘晓 郭忠华

《开放时代》2019年第4期

摘要📣:大凉山彝区传统社会存在着以父系血缘为基础的家支等级序列,人群中区分等级👨🏻🏭𓀖,上等级对下等级极尽剥削之事,民国时期的学者在调研中不禁发出“何以娃子不反抗”的疑问。而关于“不反抗”原因和发展规律的理论探讨与汗牛充栋的“反抗”理论研究对比起来却显得很薄弱。本文运用斯科特“道义经济观”研究视角👨🏿🦳,梳理大凉山彝区传统家支等级制度的结构及其社会流动🌀,分析维护其稳定运行的机制后发现🫸🏽,不反抗与同传统农业社会一致的彝区道义经济机制、娃子重叠性身份基础上的社会上升机制与有形可分的正义补偿机制相关💗。三大维护机制使娃子虽身处等级体系下层且遭受剥削,却做出了“认同”甚至是“忠诚”自己和其他成员身份的行为选择。

关键词🐆:不反抗;大凉山彝区;家支等级制;维护机制

一👍🏼、问题的提出

大凉山彝区在地理上指金沙江大拐弯以北、四川盆地以南的区域✮,其中以美姑县境内的黄茅埂为界🌞,以西称作大凉山,以东则称作小凉山。早在明清时期,大凉山彝区就已成为中央政府控制滇👩🏻🎤、藏、青等边远民族地区的战略要地🏧。但由于地处偏僻、交通不便🔻,再加上民族和文化差异🐻,外界对于其种种情形隔阂甚深,大凉山彝区成为一处神秘地带。这种区域特殊性使得当时中央和地方政府的势力难以到达,在地图上呈现为一片管辖空白。大凉山彝区也被称作“独立倮倮区域”(independent Lolos)🗻。

学术界对于独立倮倮区域的研究一直是空白🧦。直到上世纪三四十年代,民国时期涌现出第一波研究热潮。大凉山彝区的本土学者曲木藏尧,国内学者林耀华👎🏻♿️、曾昭抡等人都立足于对大凉山彝区的实地走访和调查,立体和多面地展现了当时大凉山彝区的历史图景。根据他们对大凉山彝区传统社会中家支等级制度的描述,人群中不仅区分等级🤹🏽,上等级对下等级还行使着生杀予夺权。然而就像林耀华在书中提及的“凉山迄今未闻白彝对黑彝叛变之事”↙️,曾昭抡在《大凉山夷区考察记》也提出:“黑彝自居高贵,对娃子如此贱视☂️,何以娃子始终并不反抗🫄🏼,这是研究社会问题者一宗值得研究的事。”这些论述不禁使笔者深思:他们所指的娃子是谁🏍?所谓不反抗是否是事实?如果是,娃子不反抗的原因到底是什么🏄🏽♂️?

有部分学者提出,反抗并非不存在,而是以集体逃亡或者诅咒的形式出现🚵♂️,同时也存在局部反抗的实例🙋🏻♂️;也有学者把大凉山边缘区域越西🎲、冕宁发生的“拉库起义”等作为反抗的例证。

但民国时期的学者所说的反抗与上述学者的界定存在不同:一方面,他们所指的反抗地域是在大凉山彝区的腹地,而非彝汉杂居的边缘地域;另一方面,在反抗规模上,他们所追问的是为何没有发生像汉区历史上所记载的大规模农民起义式的反抗,而非局部的抗争或者消极抵抗行为📎。胡庆均在关于大凉山的研究中指出:“凉山腹心地区与某些边缘地区阶级斗争开展情况不同🏌️,没有获得充分开展👩👩👦👦。”而谈到汉区历史上所发生的农民起义,笔者注意到其发生的历史背景与大凉山彝区有些许不同。汉区农民起义的对象通常是专制政权🪽,而民国时期的学者看到大凉山彝区并没有建立相应的区域性政权,似乎二者并不能就此简单进行类比,但是他们在“反抗权威”这个意义上具有一致性🪹。在彝族族群内部🙋🏽♀️,虽然没有形成明确的“国家架构”🎤🏋️,但是有其权威层级体系和族群规则🤜🏿,不同等级之间也存在压迫和不平等,上等级对下等级行使生杀予夺权🍖,说明在等级不平等的基础之上有内在的冲突与矛盾,对抗现象应该是自然而然的。那么,不反抗的原因又是什么?

社会运动理论中有关反抗的研究汗牛充栋👩🏼🍳👨🏿💻,主要集中在社会运动为什么会发生和发展的规律探讨上。研究焦点是引发和促进社会运动的宏观结构和中观社会机制。但是,并不是所有的剥削🟩、不公都会引起反抗。社会运动毕竟只是人们生活中的非常时刻,“比起革命战争来👩🏿🍼,没有反叛的剥削是十分正常的事态”。这种正常事态背后所折射出的问题是🤦🏼♂️:人们经受着不公和剥削,为什么会选择忍受,选择不反抗?有鉴于此🕵🏻♂️,关于不反抗原因和发展规律的理论探讨就十分重要且不可或缺🤙🏽,但与解释“反抗”的理论对比起来⛑,既有研究积累显得比较薄弱。

关于不反抗,在斯科特看来有两个原因:一是农民的道义经济观认为剥削是正常的;二是政府具有强制镇压所有反叛的能力,所形成的潜在威慑使得农民只能服从。

在斯科特的《农民的道义经济学》中,“剥削”可能是一个存在“错觉”的概念。斯科特认为“理论指出了工人或农民遭受的剥削,而他们的知觉同他们的‘客观境况’却不一致”,“行为者可能有自己的评价公正与剥削的固定标准——这一标准引导他对自己的境况作出同应用演绎理论的外部观察者完全不同的评价👩。直接了当地说👩🏼✈️,行为者可能有自己的道义经济观”。正是在这种基于生存危机所产生的生存伦理的“道义经济观”——只在乎“剩下多少”,而不是“被拿走多少”的影响下🚙🦹🏿,农民的不反叛是对“剥削”行为的默认🧄。农民在与精英层级之间的互惠与交换平衡中👩🏽⚖️💆🏻,形成了保护人与被保护人的交际模式,只要被保护人的生存期望能够得到满足,这种分层所形成的主体关系和地位不同便能够得到双方的认可。此时,对合作与合理关系的认知超过了对“剥削”关系的判定👨🏿🌾🦋。

另一方面,政府的强制镇压能力所带来的造反困难也导致农民被动适应的局面🧗,农民通过实施一系列适应性变革或策略在不反抗的空间中找寻出路:“(1)对地方自助形式的依赖🌔;(2)对经济中非农业部门的依赖;(3)对政府资助的保护和援助形式的依赖👨👨👦👦;(4)对宗教的或反对派的保护和援助机构的依赖。”在斯科特看来,这四种模式在时间效果上或短期或长期💇🏿♀️,在具体运用上或单个或全部地支撑着农民的不反抗。

如果尊龙凯时娱乐要把斯科特的不反抗论证用于大凉山彝区娃子不反抗分析🛐,首先必须明白斯科特的不反抗论证有着这样一个预设🫱:农民是处在生存水平线之上的农民,所以才有着“安全第一”“回避风险”的生存需求保障的期望🏌️♀️。它是有关脆弱小农受到外界冲击👩🏼✈️🈯️,公平正义被践踏时🧔🏽,所采取的反抗或是不反抗条件的探讨。这个预设下的农民与大凉山彝区的娃子状态是否一致?大凉山彝区的娃子所对应的对象有无政府和精英阶层?在笔者看来,在大凉山彝区的传统社会结构下,娃子所处的地位与斯科特笔下预设的小农有着本质的不同⚱️。但是,这种道义经济学指引下农民对剥削的认知给了尊龙凯时娱乐启发,民国时期的学者对“何以娃子不反抗”的困惑何尝不是斯科特笔下外部观察者的评价💁🏻?他们缺乏对行为者本身行为选择背后的机制构成的分析,以及对他们自身价值标准评判上的认知讨论👃。正是上述这些相同和不同之处,突显出尊龙凯时娱乐关注大凉山彝区传统社会时期娃子不反抗问题的意义。

因此🙏🏽,本文将研究地域放在大凉山彝区腹地——独立倮倮区域,关注1949年新中国成立以前大凉山彝区的传统社会👸。通过梳理民国时期和新中国有关凉山彝族奴隶社会的田野调查报告、专著中关于该区域传统家支等级制度的论述,探讨大凉山彝区传统家支等级制度的结构🪛🧑🏻🎓,并分析其得以稳定运行的维护机制,从而试图回答“何以娃子不反抗”的问题🏂。

二、何为娃子🧙:大凉山彝区的传统家支等级结构

(一)传统家支等级的结构

凉山传统社会的基石是父系血缘关系,基于父系血缘关系的家支和等级差异使凉山彝族传统社会被分为若干大小不同的家支。每一个家支都存在自己的系谱。彝族老乡第一次见面互通姓名🧟♀️、互报系谱便知彼此之间是否存在血缘关系🪺,是否属于同一家支🙎🏿♀️。

“有系谱的民族大都为阶级社会或种级社会👳🏿♀️。”凉山彝族家支系谱认同的背后关联着家支之间的等级序列。根据血缘关系、经济状况及人身占有关系🧗🏻,凉山彝族传统社会分为兹莫🙏🏼、诺伙、曲伙、阿加和呷西等级🙍🏽♀️。在元明清时代🤞🏿,作为掌权者的兹莫被中央王朝册封为土司🫥,成为世袭性行政官员✋🏼;民国以后,实行改土归流政策,土司制度逐渐消失。基于这种变化,林耀华🚶🏻♀️➡️、江应樑🙋🏽、马长寿、曲木藏尧和曾昭抡等人在考察民国阶段的家支等级制度时🔈,将彝族社会结构分为黑彝、白彝和娃子(百姓娃子与锅装娃子)三个等级。从历史的角度来看🫶🏽,大凉山彝区的传统家支等级结构存在如下两种形式👩👩👦👦🤦♀️:

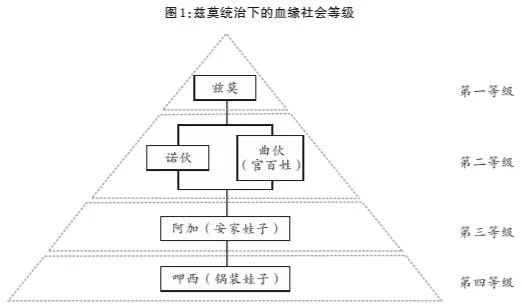

1. 兹莫统治下的血缘社会等级

“兹莫”在彝语里是“掌权者”的意思。元朝以后,兹莫等级中的一部分人被中央王朝册封授印,纳入中央王朝的官僚体系,成为土官,也称土司。被授印的兹莫可以世代承袭,是大凉山彝区传统社会的最高统治者🎲。兹莫势力在明代发展到鼎盛时期,几乎所有社会等级都纳入兹莫的统辖范围🧝♂️。因此,在兹莫统治时期的血缘社会等级一般分为四个等级,分别是兹莫、诺伙🧛♂️🈯️、曲伙🕞、阿加和呷西(见图1)。

兹莫是这个等级金字塔的第一等级,紧接着第二等级为诺伙与曲伙👱🏿。诺伙又称黑彝🧹,意为“主体”“主人翁”“有勇气的人”“敢于面对事态的群体”“勇于承担责任的群体”等✪。诺伙自视血统纯洁、高贵🤳🏻,被列为贵族中的一员🛁,与兹莫一起属于统治者范畴。兹莫统治下的诺伙享有完全自由的权利,具体指对土地的所有权、人身权和财产权。曲伙又称官百姓,是人身世代隶属于兹莫的生产者和被剥削者🕣,无土地所有权,但有完整的财产权,其待遇比诺伙管辖内的曲诺好一些,地位因此也比曲诺高一些。在兹莫统治下的曲伙依仗兹莫的势力🤑,与诺伙是互不隶属的关系,并列为第二等级。第三等级是阿加,又称安家娃子,意为“给主子守门的奴隶”,无人身权和土地所有权🎳,但有部分财产权。在等级名称上🧑🏿🔧,他们指一些虽然还为主子干活,但已经跨出了门槛,有了自己小家庭的奴隶。第四等级是呷西,是彝语“呷西呷洛”的简称。其中,“呷西”指锅装的脚,“呷洛”指锅装的手🟨,合起来的意思是“锅装的手脚”🐄,汉语称“锅装娃子”🔜,用在等级名称上指围着锅装为主子干家务活的奴隶。这一等级无人身权、土地所有权,更无财产权🙆🏼♀️。

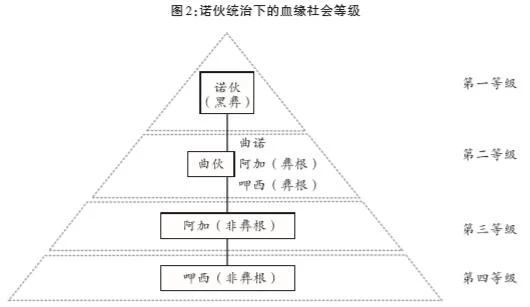

2. 诺伙统治下的血缘社会等级

清朝末期实行改土归流政策,大凉山彝区的诺伙乘势推翻了兹莫的统治而占地为王🫷🏼,诺伙统治下的血缘社会等级结构时代由此到来。诺伙统治下的血缘等级同样分为四级🧚♀️👩🏼🌾,分别是诺伙😤、曲伙🚌、阿加和呷西(见图2)。这四个等级名称与兹莫统治时期基本一致,字面意思也大致相同👭🏻,但在细节上却存在诸多差异💚,结构上也有所不同。

第一等级是诺伙,也就是黑彝。在推翻兹莫统治后🧑🏼,诺伙将原来兹莫统治的地域进行了瓜分,成为统治地域内最大的统治者,一跃站在了等级金字塔的顶端🧛。第二等级是曲伙,与兹莫时期的不同在于,原来曲伙与诺伙是互不隶属的关系,现在的曲伙得接受诺伙的统治🫁。另外,在原来曲伙的基础上分出了三个等级⚅🚴🏿♂️:曲诺🏕、阿加(彝根)和呷西(彝根)。其中,曲诺专指有着彝族血统的曲伙家支🤌🏻,意味着曲伙原来只是兹莫属下的官百姓🌈⛱,但诺伙统治下的曲伙却包含平民百姓和有着彝族血缘的奴隶。第三👨🦰、第四等级分别为阿加(非彝根)和呷西(非彝根)。根据其是否含有家支谱系和彝族血统,诺伙统治下的阿加和呷西被分成彝根和非彝根两种类型🏋🏻♂️💭,并且在等级排序上将阿加(非彝根)和呷西(非彝根)列入阿加(彝根)和呷西(彝根)的等级之下。在加入彝根与非彝根的等级序列之后🚷,这种情况造成诺伙统治下的血缘社会等级出现等级成员间重叠占有的情况🔰,并且在原有的等级金字塔的基础上有了新的延伸。这种新的占有关系虽然是被统治等级成员占有相对独立经济或拥有不完整财产所有权的必然结果👱,但也与等级世袭和血缘因素紧密地联系在一起👨🏽💻☝🏽。

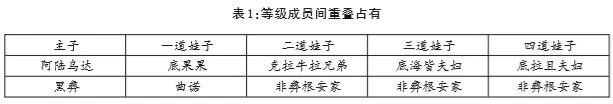

3. 等级成员间的重叠占有

等级成员间的重叠占有指在诺伙等级金字塔里🫷🧑🏿✈️,诺伙可以占有曲诺♥︎🎀、阿加和呷西,属于诺伙管辖地域内的所有人员都归诺伙所有。除此之外🂠🛗,曲诺也可以占有非彝根的阿加和呷西,彝根阿加也可以占有非彝根的阿加与呷西🚣🏽♀️。这种重叠占有所导致结果是🪐,同样是非彝根的阿加和呷西,由于其主子的等级地位不同而形成不同的社会地位。一个曲诺统治下的非彝根的阿加或呷西的地位要高于彝根阿加统治下非彝根的阿加和呷西。这种重叠占有建立在彝族血缘纯洁和高贵的逻辑之上,依据这样严格的血缘等级划分的逻辑🤾🏼,非彝根的阿加和呷西处于血缘等级的最末端,因为哪怕是彝根的呷西也不能被曲诺以下的等级所占有。再有🤕,这种对非彝根的阿加和呷西的占有的任意性很容易导致上行下效🏇🏽,不断依次下推🐖,使得他们的社会地位无穷无尽地下沉。如表1所示,对黑彝阿陆乌达来说📱,曲诺底果果为第一道娃子,其下依次被占有的非彝根安家分别是第二道、第三道、第四道娃子🌾。

这种一道、二道🦨、三道……的划分完全是从诺伙血缘贵族等级立场出发的,为了维护这一血缘等级划分的合理性,将血缘等级与社会等级牢牢绑定,使得家支越来越固化😲,流动也存在严格界限,整个大凉山彝区传统社会形成了一个复杂的等级阶梯🪔。

(二)何为娃子:隶属关系决定娃子身份?

“娃子”通常是汉语表达中对大凉山彝区奴隶的称谓。也有学者认为其是泛指不同程度上被占有和隶属于主子的曲诺🧑🎤、瓦加和呷西,黑彝隶属下的曲诺🥃、瓦加和呷西🧘🏽♀️,是黑彝的娃子;曲诺隶属下的瓦加和呷西,是曲诺的娃子;个别瓦加隶属下的瓦加和呷西✍️,是瓦加的娃子。相较于前者,后者的表述则是把“娃子”看作是大凉山彝区传统社会等级家支结构中被隶属和被占有人员的统称🤹🏻。在上述大凉山彝区传统社会家支等级结构的讲述中🚵🏻♂️,可以看到阿加和呷西这两个等级无论是否具有彝根都属于娃子的范畴。最有争议的是曲诺这一等级是否属于娃子,而且这一判定还直接影响着对大凉山彝区传统社会性质的判定🌈。20世纪50年代初期围绕着凉山彝族社会的性质问题学界展开了大讨论,“对凉山彝族社会持奴隶制论者👭🏼,把他们当作奴隶💇♀️。相反,持封建论或过渡论者,又认为他们是封建农民”。

以胡庆均为代表的学者将凉山彝族社会认定为奴隶社会。一方面,“黑彝奴隶主把曲诺、安家和呷西都列入‘节’(娃子🏨🧑🏼🎄,意为奴隶)的范畴,在谈到主子与他们的关系时又统称为‘搏’”,曲诺也有自己的主子,正如彝族谚语说⤵️:“奴隶无主子👠,发髻被人抓。” 虽然曲诺有着较多的人身权和财产权🫃🏽,黑彝不能随意对其进行买卖和打骂,但是曲诺必须寻求黑彝保护的“被保护民”的身份,仍然具有一般奴隶或是普遍奴隶的意味🏌🏻。这种“被保护民”之所以不是平民而是普遍奴隶,还源于曲诺随时可能因为负债等原因下降为安家和呷西的命运😊👩🏻✈️,“大凉山彝区的习惯法中缺少对中间等级利益明确辩护的成文法规定”💇🏽♂️。另一方面👨🏻🔬,曲诺与黑彝之间的地租缴纳也被看作是为了进一步巩固和维护奴隶制度下的地租剥削方式,并不具备封建地租的性质。

而以江应樑为代表的学者则将大凉山彝区传统社会经济关系的基础主体看作是封建制🐆。一方面,占“凉山彝族人口总数57%~67%的曲诺不再具有奴隶的成分,而是属于封建社会的隶农或农奴的性质,且凉山黑彝经济收入的主体👳🏼♀️,不是奴隶主式的剥削🧡🧖🏽,而正是封建式的地租收入”🦛。另一方面🙇🏼🤾🏻,单纯从曲诺对黑彝人身依附的关系上来判定奴隶身份同样站不住脚👰🏽♂️,“封建社会的农奴又何曾脱离封建主的隶属关系✈️?”甚至还有学者提出了并存论的判定,认为“奴隶制与封建制在凉山社会处于交替、消长中⛹🏿,特别反映在各地区租佃关系和娃子耕作的比重也相差不一,中心区采用奴隶制剥削较多,边缘地区则采用租佃制度剥削较多”。

学者讨论的焦点在于曲诺人身依附关系与租佃关系的认定上🔴,前者强调人身依附,将地租看作维护和巩固奴隶制土地所有权的一种方式🦹🏽,曲诺属于“被保护民”的普遍奴隶🤹🏽♂️;而后者则强调地租收入占经济主体的情况下,曲诺属于封建农奴的范畴🏨;并存论则从地域发展差异的角度指出中心区奴隶制边缘区封建制的差别💹。

本文无意重申已经形成定论的凉山奴隶社会的性质,也不想去陈述和辩驳凉山彝族社会封建制的可能性。无论曲诺是否属于“娃子”的范畴,以及曾昭抡“何以娃子不反抗”这一疑问中的“娃子”的表述包含曲诺是否正确,都不是本文想要讲述的重点。本文陈述的中心是在大凉山彝区传统社会时期,当受到压迫和剥削,存在社会不平等时🥍,隶属于少数黑彝的大多数曲诺😧👨🏿🌾、阿加和呷西为什么不反抗。

三🏃♀️➡️、娃子等级上升机制🏸:大凉山彝区传统家支等级结构的流动性

(一)传统家支等级的固化🏌🏼:血缘的作用

在固化家支等级方面,除所属家支的级别和名称之外𓀇,与之存在直接关联的因素还包括:主奴关系、土地所有权、阶级内婚制等🟦,并在家支基础上体现了相应的界限问题。

1. 身份界限:主奴尊卑

在兹莫、诺伙、曲诺、阿加和呷西四个等级中,兹莫和诺伙是贵族🛝👩❤️💋👨,他们居于统治地位🤘🏻,是独立的🧘♀️,曲诺、阿加和呷西则处于平民和奴隶地位,是依附性的。兹莫和诺伙保有本族的纯粹血统而世袭地统治着该地域,曲诺、阿加和呷西则附属于这一个集团,但无血族关系。在兹莫与诺伙的关系中,以兹莫为尊🧞♂️,具体体现在诺伙对兹莫的纳粮贡马和特殊劳役方面💅。

“布拖阿都土司家有八只黑彝🤌🏽🧑🏿🌾,每年每支缴一匹骏马给土司,每隔三年土司挑出八匹送到北京进贡💨,余下十六匹归土司所得。”布拖黑彝替土司所负担的特殊劳役:“比补家在土司嫁女时当提调,吉迪家管倒酒,招待亲家🧑🏼🏭,磨什家管送亲……”

在诺伙与曲诺的关系中🤛🏼,常以诺伙为尊👨🏼🚀。具体体现在:“第一🧎♀️,罗彝以黑彝血统为至上的;第二,罗彝以为黑彝为聪明睿智者💃🥼;第三🕺🏻,罗彝以为黑彝为有能力者。”因而在凉山彝族传统社会成员的分工上,“黑彝的第一件神圣之任务为领导战争🎥;出师之倾,黑彝骑骏马,白彝荷枪毛弓箭,奴隶则为黑彝牵马曳蹬,背粮携酒,随军而行👮♂️🕵️♂️;第二件神圣之任务为裁判案件,宗族之中,无论黑白彝纠纷🪂,皆须求长老或主人审判,宗族之外,姻族纠纷亦由黑彝长老调解之👨🏻🔧;第三件神圣之任务为管理白彝、奴隶🫅🏿,白彝多为农奴式之佃户🧘🏼♀️,每年授以一定土地👩🎤,白户须缴纳一定粮食🚾🐦🔥。”“白彝则为天定的人付诸于地之农奴。”除了必须支付相应的地租外🌂,白彝还必须向黑彝支付七种力役🤸🏼♂️,包括耕种黑彝家的公田👐🏻,建造黑彝家的房屋堡垒💁🏼♂️🦽,自带武器干粮随军出征👨🦼,捡柴火,随同黑彝出外调解案件或帮助把守隘口👴🏻🍻,黑彝家祭祀时帮忙🧏🏽,分摊婚丧嫁娶时产生的费用。完成以上力役所付出的代价相当于地租的两倍以上🛌🏽,白彝的劳苦程度可想而知。

在兹莫、诺伙、曲诺与阿加和呷西的关系方面,娃子多为从汉区掠来的汉族民众,在彝族传统社会中地位最低🙅🏿♀️,他们无论是自身的身体、自由👨🏻🦼👩🏽🔬、生命财产还是其子孙后代都隶属于兹莫与诺伙🎯。部分经济能力较强的曲诺也会效仿诺伙去汉区掠来汉人作为其娃子🧘🏻。

2. 婚姻界限:等级内婚

在大凉山彝区家支等级制度中,姻亲关系是除了血缘之外维系传统家支等级社会的重要纽带。在婚配关系方面🚴🏽,彝族实行的是同等级内家支之间的阶级内婚制🐳,特别是兹莫和诺伙,为了维护系谱中“骨头”和“血液”的优越性,并力保统治权随子孙后代世袭🪂,极力杜绝血统的混杂🦾,“禁止罗彝越级而婚嫁”📬。兹莫在严格意义上只能与兹莫通婚。兹莫等级一直有“兹惹第普觉”(兹莫贵在少)的说法🚓🦒,导致兹莫的人口总数越来越少,因此为避免绝嗣🫲🏿,部分兹莫也会与诺伙(黑彝)通婚,比如昭觉地区的阿硕(兹莫)与八且(诺伙)通婚🧙♂️。但是在其他等级,“黑彝子女只合黑彝子女为婚;白彝子女只合白彝子女为婚;奴男只合与奴婢女为婚”🤵🏽♂️,尤其是禁止在黑白彝之间通婚📜。

3. 土地所有权界限:兹莫与诺伙主导

在大凉山彝区传统的等级社会中🕴🏼,兹莫、诺伙拥有绝对的土地所有权🧛🏼,部分曲诺以开荒、主子许可等方式也可以获得土地所有权,甚至部分百姓娃子也有自有田地,但兹莫和诺伙辖区内的大部分土地还是归兹莫和诺伙所有。另外🧑🏼💻,兹莫和诺伙还会将部分土地租赁或是卖给曲诺或者阿加(彝根安家娃子),曲诺或百姓娃子通过纳租或是劳役的方式返还给兹莫与诺伙👲。正如林耀华所指出的🏌🏽♀️,曲诺“自有土地田园可力求发展🛄,积聚财富。若田地不足,可从黑夷处租来若干块地所收平分或四六分,是谓纳租”。阿加(彝根安家娃子)也有自己独立的土地和房屋💂🏻♀️,但如果阿加(彝根安家娃子)死亡而没有子嗣或亲戚继承其田地🦻🏻,兹莫和诺伙就可以没收其财产和土地。呷西(彝根锅装娃子)则无任何房屋和土地所有权。

由此可见💁🏽♀️,等级内婚制将基于血缘的家支等级固化在了相应的层级上。但是,由于土地所有权并不完全由兹莫和诺伙拥有,曲诺和阿加(彝根安家娃子)也可能享有一定的土地所有权,这为凉山彝族传统家支等级制度中的结构流动提供了空间🧵。至于土地所有权变更和物质富裕程度能在多大程度上影响、改变和冲击经由阶级内婚制而固化下来的家支等级,这是尊龙凯时娱乐接下来要讨论的重点。

(二)流动的界限:大凉山彝区传统家支等级的变化

大凉山彝族传统家支等级制度中的社会结构流动大体可以划分为两个观察视角:一个是诺伙等级与曲诺等级之间的流动🚴♂️,另一个是曲诺以下的等级之间的流动。

1. 诺伙降级为曲诺🍊:“打冤家”战败或越级通婚的惩罚

诺伙之间很容易引发战争而结成冤家🍒。引发战争的原因🤿,“一方面是因为夷人好斗的习性,而更重要的一方面🙋🏼♂️,则是夷人流行着一种风气📴,凡有仇怨🖤,势必报复👩🏽🦲🚆。”所谓的仇怨往往可能是由一针一线的小事所引发,但这种有仇必报的心态很容易使他们结成冤家,并且父亲的仇恨,儿子信守报复🚵🏽,一方胜利了,战败方势必报复,世代间的仇恨产生世袭性,日积月累,越来越不容易和解🧖🏻♂️,变成了永远的冤家👰🏽♂️。再有,成了冤家之后,双方将“避不见面,如若见面势必刀枪相向,不仅黑夷之家互不相见,即部下的白夷娃子,也各不到对方的领域中🌛,若不慎走入冤家区域内,不**💢,必被俘虏。因一二奴隶之事,又于旧怨之上加新仇🧎🏻♀️➡️🦣,一次新的战争又很可能立刻发生”🤙🏼。只有当一方彻底战败,没有任何反抗或报复能力时,这场“打冤家”才会结束。战败的诺伙必须自动降级改为他姓,并被驱除出所属领地,因而诺伙与曲诺之间形成结构性流动,诺伙被迫降级为曲诺🧛🏼♂️。

此外⛴,一旦诺伙与下等级成员通婚,诺伙成员会被家支开除🤚🏼🙎🏻♂️,如若已经有孩子,孩子也会随着父亲降级为曲诺。

2. 曲诺降级为阿加♢、呷西:贫穷、掳掠与“瓜足夏足”

曲诺降级为阿加、呷西通常是因为贫穷、掳掠和“瓜足夏足”等三个原因。曲诺如果经济上贫穷或破产,在没有诺伙救济的情况下✯,就会被诺伙收为阿加。另外在“打冤家”的时候,曲诺如果被其他家支掳掠去成为了俘虏,就会直接变成呷西。在影响曲诺与阿加之间阶级流动的过程中🧔🏻♂️,最重要的是“瓜足夏足”和“吃绝业”两个习俗☃️。“瓜足夏足”是指曲伙的第二个男孩要给主子做呷西,第二个女孩要作陪嫁丫头,这是黑彝在史称“奢安之乱”的反土司斗争中取得胜利,把原来土司治下的官百姓黜为曲伙后,为了永久保持这种从属关系而作出的规定👨💼。“吃绝业”是指当曲诺家中无儿子继承家业时,所有的财产将变成归属地的诺伙所有,这就是彝族谚语里所说的“娃子绝业主子吃”🙌🏿🚸。吃绝业以后😮💨,曲诺非但财产被没收,相应的地位也会从曲诺降格为阿加。

3. 从呷西上升至曲诺🧑🏽:财富与血缘的结合

一个刚由诺伙从汉区掠来的汉人,其等级地位是最低的。诺伙通常会把他安排到远离被掠地的地方,这是从地理位置上断绝汉娃子逃跑和回汉区的可能性🧕。接下来会让其从事砍柴、放羊🐽、背水等重活🛬。如果能在主人面前展现出自己的才能,得到主人的垂青,他就会被进一步提拔为随从💂🏼♂️🕠,更可能成为主人的亲信一样的角色🍑,帮助主人管理仓库、奴仆,对外收租,传达诺伙的指令给曲诺家等🛀🏿,因而这样的贴身随从权力可达内外,曲诺和阿加🏐、呷西对他也会心生敬畏。呷西多年辛苦劳作,任劳任怨,主人对其日益信任🏏,便会安排他娶妻,赐羊一只📫👹,酒一壶👷🏼,并授田地给他建房屋居住🫸🏽,自此呷西(非彝根)便成为了阿加(非彝根)⏸。在呷西(非彝根)阶段,“虽有独立雏形,然其生活仍同奴隶🏊🏽♀️。每日为主人背水负薪,或耕耘田地,一如昔日无锅庄之时🦺。经济所得🗺🛑,除直接消费外,仍归主人。有不足时👃🏽,主人亦津贴之,又宗族出兵👨🏻🎤,每家若限出壮丁一人,黑主常于此种奴隶中拔一人应役🕵🏿♀️。”并且主人对呷西(非彝根)仍有生杀予夺和买卖之权,所以相较于阿加(非彝根)和曲诺,呷西(非彝根)受到的束缚会更多。

呷西(非彝根)想要成为阿加(非彝根)🧛🏿💿,最重要的一个条件是🚭,偿还成为奴隶时的买卖身价𓀍,只要能偿还身价,就能成为阿加(非彝根)🤽♂️♡,除了有自己的房屋、田地和财产外,按照夷例诺伙就不能变卖他🐜,因而阿加(非彝根)的地位比呷西(非彝根)更高🍴👨🏽💼。然而🤹🏼♂️,“遇打冤家的时候◻️🤙🏻,阿加(非彝根)被掠去者,又变为他族的呷西(非彝根)🦾。有时阿加(非彝根)贫至无立锥之地,诺伙主人亦无接济之例,但可收之为呷西(非彝根)。因此阿加(非彝根)与呷西(非彝根),其间的流动性颇大🏋🏿♀️。流动方式为两面互相的✅🤱,不但阿加(非彝根)可降为呷西(非彝根),即呷西(非彝根)渐得主人信任之后,可有赎身之法🎠,升格而为阿加(非彝根)。”其实,要想还清身价并不容易𓀎。一方面🧑🦱,娃子继续为主人服务,娃子所得就是主人所得🧛🏽,还要再以空闲时间干活存储;另一方面🥴,凉山没有货币,流通的主要是牛羊和白银🗽,这些都不好存储和获得;第三,娃子所生的子女被当做债钱利息来对待,因而除了要偿还自己的身价以外👎🏽,还得要筹集子女的身价进行偿还💅🏿🚴🏿。可见⛲️,一个锅装娃子想要偿还身价往往需要三四十年的时间,而此等幸运的最终能够成为百姓娃子的人仅占其人员总数的十分之一二,更多不幸的汉娃子,男的终身不娶,女的终身不嫁,终其一生也逃不开奴隶的命运👩🏼🎤🤡。

如果阿加想要取得曲诺的等级和身份,一方面可以通过赎身的方式,另一方面则需要与曲诺通婚,经过历代血缘混溶后逐渐成为曲诺,但诺伙一般是不愿意阿加赎身成为曲诺的。正如越西县瓦曲觉乡黑彝阿候甲孜所说🥣:

安家便于使用➝,可以多叫他们劳动,可以抽他们的子女,还可以以其他方面役使他们☝🏻。如让他们赎身成曲诺👨🏻🦲,就不便于这样了。

4. 从曲诺到诺伙的路径封闭

如上文所述👊🏽,“打冤家”战败的诺伙会被迫降级为曲诺。然而,曲诺无论如何富裕,都没有上升转变为诺伙的路径。只有与诺伙通婚,将血缘混杂后🕺🏿,等级才有可能提升。然而凉山彝族所奉行的等级内婚制,是禁止越级婚嫁的🧗♂️,特别是掌握统治权的黑彝对于血缘等级婚姻的坚守更为强烈。因为🎖🟨,对于“血液和骨头”这样一些祖先优越性——这种优越性只能通过血缘才能继承——的坚持🏠,本身就是一种维持统治地位的方法🦹🏿♂️✶。如果血缘杂乱✉️,就无从甄别尊卑贵贱,必将影响到诺伙的贵族地位✣。由此可见,诺伙坚持等级内婚制🤸🏽♀️🧘🏻♂️,通过系谱的维护和甄别来保证血缘的纯正性,以维护自己的贵族统治地位。正因为如此🤵♀️,曲诺往诺伙的流动变得无法跨越。

综上所述👩🏿⚕️🐑,在凉山彝族传统家支等级制度的结构流动中🏐🧚🏻♂️,自上而下的等级流动是通达顺畅的,如果战败🧑🏿🎄、贫穷或是血缘混杂👎🏼,诺伙就有可能转为曲诺,曲诺则可能转为呷西。但是🏊🏽,自下而上的等级流动却不那么顺畅。如果对主人忠诚🎏🧑🏿🎄、辛勤劳作或是财富增加,呷西就可能获得转为阿加的机会🧑🧑🧒🧒🆖,甚至部分阿加通过越级通婚,成为了曲诺🍲👵🏽。然而,曲诺想要转为诺伙🚖👨🏼🚀,基于血缘等级的限定,就变得难上加难🧖🏿,这是财富无法冲破的障碍。曲诺与诺伙之间这种向上流动路径的闭塞🤸🏿♂️,造成结构流动出现断层,自上而下和自下而上的等级流动基本局限在了曲诺及其之下的等级🪨。曲诺向诺伙流动的路径遭遇系谱血缘的限定而基本封闭。

四、大凉山彝区传统家支等级结构的维护机制:反抗动力的消解

人们行为背后有其动机,并且很少是单一的动机🥒🧠,而是在混合动机作用下作出的选择✨,这些混合动机是人们在理性自利与社会规范机制双向作用下形成的。下面尊龙凯时娱乐将从因果机制的角度探寻“何以娃子不反抗”的混合动机👨🏽⚕️。

(一)血缘差序与等级认同

贵族之所以能成为贵族👩🦯,是其合理化自身地位的结果。“第一🧚🏼♀️,必先认定贵族的祖先是优越的🧜🏽♂️,或是天帝或是神,至少也是盖世的英雄或伟人👉🏻。第二👶🏽,祖先的优越性传给子孙,所以子孙能成为优越者🐅❎。第三,凡同祖衍生之子孙为‘我群’👮🏿♀️,异祖之子孙为‘尔群’。”因而,“黑彝为甄别贵族与贱族之分,于是产生系谱制度🍎。”同时通过阶级内婚制的规定严禁黑彝与白彝通婚,世代保持其血统的优越性和纯正性,以此保持其统治地位🐽。基于血缘关联形成了一个大的集团,家支内团结一致。大凉山彝族传统社会这一基于系谱而形成的等级社会🙇♂️🆘,已经形成了一个血缘差序🚶♀️➡️。这种血缘组织以伦理辈分为基础,其血缘组织越大,圈子也就越大。黑彝建构的规则白彝也跟着效仿,也在自己的家支中构建起相似的系谱⛹🏼♂️。当系谱为凉山彝族社会成员所全部接收🧏🏿♂️,并积极建构起自家的系谱时,也就体现了黑彝构建的血缘差序赢得了社会各等级成员在意识上的认同。在彝族习惯法中,对黑彝和白彝的区分有着“黑骨头”和“白骨头”的讲述,以此来强调血缘等级的差异🏘。并规定“黑骨头”的命价远远高于“白骨头”的命价。

(二)等级合作🧑🏽💼🥮:利益互助与合作规范

黑彝与白彝㊙️、娃子之间存在着一种互助合作关系🦸♀️☃️。这体现在各社会成员的分工之中,黑彝必须对白彝和娃子的生命安全进行保护🏌🏿♂️🧆,白彝和娃子则必须向黑彝服劳役和缴纳贡赋,让尊龙凯时娱乐来看看下面的两个案例🤨:

1902年夏天,当曲诺节朵某某赶着羊群途经乌坡家支的地界时👶🏿🍻,羊被乌坡家支的人抢去一只。经交涉无果,节朵某某赶回来向主子报告👨🏽🏭,希望主子能为他做主🧇。甘可比听了节朵某某的叙述后大为光火,认为“打狗还看主人面”,乌坡家这样对待他的奴隶分明是在欺侮他,因此立即组织人马前去报复。甘可比带领自己的人马截走了乌坡家的两户奴隶👨🏻🏫。由此引发两个家支之间的冤家械斗。

民主改革前四川省凉山彝族自治州美姑县凉山彝族习惯法。劳役🙋♂️🙋🏿♀️:白彝为黑彝主子服劳役时间为👮🏽♂️:每逢年节🤵🏼♀️,服役1天从事砍樵;春耕秋收时节, 服役各数日从事农活🥶;贡赋☝🏽🗣:白彝逢黑彝主子喜庆年节等事, 要缴纳隶属性贡赋𓀑。安家奴隶安家3 年后要向主子纳贡。年节🎴、婚庆贡赋额与白彝同🪢。

在各社会成员的分工中,黑彝是不从事任何生产和劳作的消费者,生产和生活劳作全部由白彝和娃子来完成。黑彝将田间劳作视为一种卑鄙的工作🧜🏼♀️,并且认为黑彝务农会导致田地荒芜👈🏿,是一种不详的预兆,而“白彝则是天定的人附于地之农奴”⛹🏿♂️。通常只有在玩耍一种叫“引犬”的游戏时黑彝才会来到田地。然而🎈,白彝和娃子的生命财产安全完全由黑彝来负责,黑彝会以保护自己家支的白彝和娃子为己任♻️。如若发生战争,“黑夷数目较少🤵🏻♂️,因此对外作战的时候👨🏽🎨,自不得不动员一部分或全部娃子参战👨🏼🔧,以增强其势力。不过策划战略🧒🏼,领导作战,皆由黑夷负责👏🏼💠。而且在冲锋陷阵的时候🖕🏽,负指挥责任的黑夷,往往身先士卒,奋不顾身🙅🏽♂️,发挥他们那种勇武的美德。”

“黑彝会去爱护白夷奴娃……白夷娃子若有困难问题产生,主人必极力以谋解决的方法🔋,充分表示娃子事情自己应当负责🙎🏻,因是白夷却坦心服从。”“这是因为黑夷需要白夷的爱戴拥护,使全族能够团结一致,对外则企图发展势力。因白夷人多⌛️,公意至为重要,影响所及,会左右黑夷首领地位的起落,势力的兴衰🫅🏿。是则黑白夷阶级的关系是相互的🧏🏼♂️⛅️,不是片面的🟠,黑夷对白夷有一套的义务与责任,白夷对黑夷亦然。”因此,可以说这种等级合作是在利益互助和合作规范共同作用下的结果🤌🏿。

(三)物质平权:平等规范

埃尔斯特认为💒:“规范就是一种在考虑按某种特定的、禁止的方式行动时,会感觉羞愧或渴望他人认可的倾向。”“当这些规范是与其他人共享的,并且他们部分地被持续赞成或不赞成,规范就具有了社会性🪒🕰。”黑彝与白彝及娃子的社会地位极不平等,但在物质享乐方面却是相同的。黑彝到白彝家🈵,白彝一定是要尽情招待黑彝,奉为上宾🤮。如果白彝到黑彝家,黑彝也一定要尽情招待,供给食宿。“娃子所取得的待遇,远较其他民族社会中下层阶级所取得到者为平等。”“例如一位黒夷,邀他所辖娃子,来家聚餐👩🍳,自然主仆关系🔪💇🏻,分得很清楚。娃子不得与主人同席,而只可与其他娃子🖕🏻,同坐进餐。可是不分主奴,每席所吃东西,完全一样,并无差别,与别处情形相比🍋☘️,迥然不同♑️。这种平等的享乐,当然使做娃子的心理感觉舒服🧖🏼♀️。同时黑夷家里,平素过日子,也过得很俭省。偶尔贵宾到临👨🎤,设宴招待,或逢婚丧大事💂🏽♀️🧑🏻🍼,款待亲友💂🏽♀️,主人家亦将全体娃子招来,大家分享美味。”除了食物方面🧏🏽♂️✢,“锅装娃子的衣服首饰皆仰赖于家主的供给。客人送礼家主🔝🧞♂️,亦必送给奴娃,否则娃子虽不敢发言,主人主妇不悦之意形于颜色。”

正是这种有着物质平均分配性质的平权化🥯,使得各等级之间除了血缘身份之外,在食物和享乐上并无实际差别,平等规范从一定意义上消解了等级不平等中的劳役和贡赋,在物质平权招待往来的过程中让白彝获得尊重的感受,娃子们享受到片刻的被重视,这或许成为保护和维系凉山传统家支等级社会稳定的重要因素之一☪️。

等级合作与物质平权就象包裹在等级不平等之上的利益糖衣🕺🏻,在其包裹之下⛓️💥,各等级似乎都获得了自身该有的利益和补偿,在一个强调“硕”(彝语💃🏼,意为尊严)的规范的社会,面子在平等的物质享乐中也得到了保护。然而🧖🏼,这并不是等级之间稳定调节的全部🧗♂️,还有其他的机制在发挥作用。

(四)以下犯上是重罪👷🏼♂️👫:盟誓规范与报复裁制

在大凉山彝区传统社会的各等级之间,以下犯上是重罪。

1932年春🚆,乌坡作格尔火将洛边尼初家正在犁田的耕牛赶走🌟。洛边尼初一气之下取来自家的枪支,与洛边尼古一起将乌坡作格尔火打死。此案发生后,两家就请德古们来调解。德古们认为🧑🏼🦲🎭:“吉惹色余乌阿恶”(意为奴仆杀了主子⛹🏼♂️,无路可逃)。因此👨🎓,应按杀人命案的黑案进行处理。依彝族习惯法,一个黑彝被杀要由四个白彝来抵命♌️,由洛边尼初、洛边尼古抵命,另再赔两条人命金44锭白银(即按白彝杀害黑彝的黑案的人命金进行赔偿🦹🏿♀️,一个人命金为22锭白银)🤷。最后作“西过则”仪式,由毕摩主持,捏死一只鸡,表示此案解决后👙🧑🏻🦼➡️,永不翻悔。并决定,从今后不能再出现黑彝欺负白彝🖨、白彝反抗黑彝的案件🚆。

在大凉山彝区传统社会习惯法中👦,条文最多、惩处力度最严厉的🐿,即黑彝与其他等级之间的越级行为。在刑罚裁制上常判处死刑🕵🏽♀️,或是在社会规范的裁定上常开除家支🌦。比如⛵️,在刑罚规定中🧞♂️,白彝杀死黑主,奴隶杀死黑白主人,犯罪者都会被判处死刑🏌🏻♂️,其家属会被驱逐出家支,田产也会被全部充为公有;白彝奴隶强奸黑主的均判处死刑🚴🏽♂️;黑彝公然以白彝或是奴妇为妻的,黑彝会被判处死刑📙,或降级为奴隶。道德规范方面也明确规定:“黑彝淫白彝妇👩🦰,白彝淫奴婢,社会均以为不道德”,“白彝奴隶于黑主不忠🧚🏼,并为不道德。”再加上前面案例中提到的“西过则”仪式——一种大凉山彝区传统社会调解结案时的盟誓规范。通过盟誓的方式要求双方就此了结,盟誓以后不能再出现黑彝欺负白彝👨🏽🦳,白彝打死黑彝的现象👩🏿🍳,如若不然,在“西过则”仪式中所进行的“打鸡”就是一种诅咒🛃,凡是违反者都将受到惩罚和报复🙅🏽。盟誓规范和报复裁制是在文化信仰上对其进行约束和惩治🧛🏼♂️,使得凉山传统社会成员无论在身体还是在心理上都不敢用生命和名誉去冒越级的风险,从而形成了一种威慑力,有效地维护了各等级之间的合作和稳定状况。

(五)集体诅咒与叛逃🫧:报复裁制与利益威胁

在大凉山彝区传统社会的等级序列中,以下犯上是重罪,这是一种保护黑彝等级的机制👩🏿🦱。然而,当黑彝侵犯所属白彝和安家娃子的利益时𓀓,他们同样有自己的反向约束机制,以此对自己形成保护。

越西县中晋雄至申果庄一楼曲诺莫洛家族的彝根安家成员💈, 在1910年, 1940年与1944年这段时间里, 分别被黑彝阿卢布格🗿、阿侯吉秋岬斗与阿侯折尼等人杀死。莫洛家族也三次召开会议, 请毕摩打鸡☠️、狗、羊😋、猪🤽🏿、马等分别进行诅咒, 咒骂行凶者像**的牲畜一样死掉。

这种集体诅咒的行为之所以有效,依赖于大凉山彝族传统社会成员对于“人鬼”关系的解释和信仰。在他们看来,所有不好之事的发生都与鬼有关🏊🏼♀️。因此当发生以上欺下问题时,迫于以下犯上是重罪的习惯法规定🫅,导致无法实施以命相抵的惩罚,由此换成了全体社会成员都相信的集体诅咒能产生肉体惩罚的方式,使他们在心理上得到实质性安慰™️。这种诅咒的效用由于没有时间的限制,无论过去了多久,也不管死亡伤残事故的发生到底是由什么所引发,只要是做过诅咒的都会被认为是诅咒的结果发生了。当然,被诅咒的人也可以发起反向诅咒仪式,将被施加的诅咒回向给施加人🧑🏼🔬。但无论施不施加反诅咒🦹🏼,这种集体诅咒的行为都会在人们心中形成巨大的压力,因为他们都相信这是一种可信的威胁🗺。

除了实施集体诅咒外,当以上欺下引发众怒时,通常还会采用集体叛逃的方式。

1948年😂👶, 越西县博施乃呷黑彝阿侯合一, 与彝根安家莫楚尔博酒后相互漫骂, 合一开枪打死尔博父子三人, 打伤一人, 莫楚家族闻讯, 十分愤慨🧛🏽😕,没有几天, 就有三十余户逃到卓洛林子阿侯家的冤家果基家地区, 其余三十余户也准备逃走。后经中人调解🫱🏽, 由阿侯合一在家族支持下赔偿死者命价🏇🏿, 每人按照黑彝的命价标准赔了一百二十锭银子⛺️, 另给参加调解的曲诺头人三十锭银子的报酬😫。事情了结, 已逃走的三十余户才陆续迁回, 劳役也得到减轻👰♂️。

集体叛逃对于黑彝来说无疑是致命的打击,这意味着其土地耕作可能人力不足,地租、贡赋锐减🍤,甚至在冤家械斗中被��败。所有黑彝都害怕自家娃子叛逃,却都欢迎别的家支的娃子叛逃归附🪰。由此可见🤷🏻♀️,集体叛逃是关乎黑彝家支生死存亡的大事🖖🏽。这种利益威胁的正当性受到了习惯法的保护。在上述案例中,集体叛逃为谈判提供了筹码♓️,“每人按照黑彝的命价标准赔了一百二十锭银子”。

综上所述🏯,大凉山彝区传统社会的维护机制瓦解了反抗的动力。血缘差序合理化下的贵族身份,带来了其自身根骨的优越性🧕🏽🌈,这是不可超越的;而等级合作和物质平权,是上等级作出的 让利行为🧚♀️,从而消减了反抗的产生;社会裁制的力量,对以下犯上的人员施于重罚⏬,进一步保证下等级不冒越级的生命风险;盟誓规范和报复裁制,则可以从文化信仰上对下等级进行约束和惩治;而以上欺下导致下等级无法忍受时💆,下等级可以采用集体叛逃和诅咒这样消极抵抗的方式,以报复制裁和利益威胁来达到自我保全的目的。

五🛷、结论

通过对大凉山彝区传统社会等级结构制度的梳理以及在等级结构中所呈现的社会流动过程的剖析👎🏂,尊龙凯时娱乐对大凉山彝区的传统社会等级结构和娃子有了初步认知。再围绕等级结构中维护机制的分析,本文呈现出一个既相似又不同于斯科特笔下脆弱小农和农业社会的大凉山彝区娃子及其背后的等级社会。至此🧛🏽♂️,尊龙凯时娱乐可以把娃子不反抗的原因总结如下:

(一)大凉山彝区传统社会中的道义经济机制

虽然大凉山彝区传统社会中的家支等级社会不同于斯科特笔下的传统农业社会,但娃子与黑彝之间的等级合作、利益互助、物质平权充满着传统农业社会道义经济机制的色彩🍝。在物质资源并不充裕的大凉山彝区,家支林立,冤家械斗非常频繁🔘🧙🏿,黑彝对娃子的保护🤑,娃子回应于劳役与纳贡🧟♂️,二者之间形成了利益互助的责任与义务,不仅不会影响彼此之间收入的变化👩🦽➡️♿,还能使娃子稳定地获得相应的分配所得,享有较好的生存保障。特别当二者的关系上升到“硕”的维度去维系时🧏♂️,诸如“一个不能保护自己娃子的黑彝会被人看不起”,二者之间的合作与合理关系就淡化了外部观察者们所看到的“剥削”判定🤳。

(二)娃子重叠性身份基础上的社会上升机制

如果说大凉山彝区传统社会中所存在的道义经济机制有着与其他传统社会相似的特质,那么娃子重叠性身份基础上的社会上升机制则是大凉山彝区传统家支等级制度所特有的一面。基于血缘而形成的固化的大凉山传统社会等级结构🪰🙋,一方面🕰,每个成员因其自身血缘而被固定在等级金字塔的特定位置;另一方面,等级成员之间的重叠占有🚘,又将这种基于血缘的等级金字塔结构复制到了下等级对非彝根的阿加和呷西的任意占有上💀,使得娃子同时具有了相对于主子来说一道娃子的身份,以及相对于其占有的二道娃子来说主子的身份。因此,每个大型血缘家支等级结构中都蕴含着无数个次生的等级金字塔。

等级之间的流动呈现出上有封顶、下无止境的状态。当财富无法冲破血缘的禁锢时🧎♂️➡️,一方面,黑彝等级的贵族身份遥不可及,从而保障了黑彝的绝对统治地位🧑🔧🌠;另一方面,白彝和娃子可以效仿黑彝建立自己的等级金字塔,通过奴役占有再下等级成员来获得慰藉👮♂️。因而,反观固化的等级结构和流动的界限,尊龙凯时娱乐发现,由于娃子财富多寡不一🖕🏼,且存在奴役与被奴役的差别,很难形成一个统一团结的利益共同体。相反🧑🏼🔧,由于有着人人都可建立次生等级金字塔的刺激🏃🏻♂️➡️,则进一步加深了等级的认同🕤。

(三)大凉山彝区传统家支等级社会中的有形可分性“正义”补偿机制

大凉山彝区的传统社会非常看重社会裁制的作用,在传统的习惯法中,对于上下等级之间的相互伤害都有着严格的规定。一方面👨🏻🏭,等级之间的以下犯上是重罪🏂,上等级对下等级的随意欺压,特别是诺伙对曲诺的欺压也是不允许的🤵🏻♂️;另一方面,习惯法对各等级人员有具体的命价规定,在上下等级之间建立起了一整套“正义”补偿机制👩🏽💻,无论是上对下👉🏿,还是下对上,要么抵命或赔偿🆔,要么通过集体叛逃的方式形成一种利益威胁🤾🏻♂️,迫使上等级补偿。这种货币化的正义补偿机制的建立,使得上下等级之间有了调解和谈判的空间⛹🏻♀️,有效地缓解了等级之间所产生的冲突和矛盾。这同样也是在不反抗讨论中大凉山彝区传统家支等级社会有别于传统农业社会的一面。

大凉山彝区传统等级结构制度中的娃子不反抗现象,正是上述三种机制维系作用的结果。娃子虽身处等级体系的下层且遭受剥削,但他们做出了“认同”甚至是“忠诚”自己和其他成员身份的行为选择。这种“认同”和“忠诚”甚至于在族群生存环境恶劣(外部族群压力),资源匮乏的情况下型塑了共同体的文化传统和内部社会结构,并经过长时间的沉淀®️🖍,内化为彝族人内心的道德规范。因此,大凉山彝区的人们会强调“yip bbop”(互利)🈚️,“te”(和谐),“jjip”(合意)🧑🏽🎄,“shot”(尊严)🔠,“pix”(礼让),并将其作为彝人理想中的社会秩序。这些规范有着理性利益的考量🫥,隐含着成员互动社会性的一面🥵,甚至在彝人看重的尊严和羞辱情感表达里也存在利益和社会情感的特质。因此👇🏿,在肯定大凉山彝区特有的社会结构和文化观念的重要性的同时,本文试图从娃子为何不反抗的问题切入,通过分析维护大凉山彝区传统家支等级制度稳定运行的机制发现,不反抗实质上有其特有的物质基础、利益机制以及社会规范。正是在彝区道义经济机制🧛、娃子重叠性身份基础上的社会上升机制与有形可分的正义补偿机制的作用下🧑⚖️,娃子做出了不反抗的理性选择🚪。

责任编辑:zh