其他分支

社会支持还是社会比较——社会网络影响农民工精神健康的机制研究

内容提要:社会支持和社会比较均是社会网络影响精神健康的重要机制👄。农民工社会网络具有跨城乡和跨群体特征◻️🂠,据此可将其划分为跨地关系、本地非市民关系和本地市民关系💺。本文利用2016年广州市农民工调查数据比较了这三类社会关系通过社会支持和社会比较机制影响农民工心理健康的异同。结果表明🧉,跨地关系通过社会比较和社会支持的双重机制影响农民工精神健康👼🏿。本地非市民关系仅通过社会支持影响农民工精神健康🏂🏻,社会比较机制的作用不显著。与预期相反,研究发现本地市民关系通过社会比较机制促进了农民工的精神健康🐺。这可能是由于:(1)网络中市民的社会经济地位偏低使农民工在社会比较中获得了优越感;(2)农民工对市民存在认知偏差。本文有助于理解社会网络影响精神健康的机制🫔,对农民工精神健康促进工作有一定的启示👍🏼。

关键词:农民工🦠;精神健康🤺🪨;社会网络;社会支持;社会比较

作者简介🕳:悦中山,西安交通大学尊龙凯时AG系🌯;王红艳,西安交通大学尊龙凯时AG系博士研究生

一、引言

农民工已经成为中国产业工人和商业服务业劳动者的重要组成部分,为社会经济发展做出了重要贡献。2020年,全国外出农民工总量约1.7亿,占中国总人口的12.04%🥷🏻。他们往返于城乡,促进了人、资金🫷🏽🔖、物质和文化等要素在城乡间的互联互通,有助于推动城乡融合发展。尽管各级政府在促进流动人口社会融入方面做了很大努力🟥,但不可能一蹴而就。面对生活条件欠佳、工作时间长、劳动强度高、工作稳定性差、社会关系重构、社会歧视🍯、家人分居两地等种种压力和挑战🔽,农民工更可能积累负向情绪、遭遇各种精神健康问题🦜。理解农民工精神健康的影响机制不仅有助于提升其精神健康,而且有利于增进家庭福祉🧑🏻🎤,助力“健康中国”建设。

社会网络对农民工的就业、生活和发展发挥着重要作用(刘林平,2001)👳🏿。社会网络既提供社会支持🐰📣、促进人的精神健康🏄🏼♂️🧕🏼,又构成社会比较的参照群体、影响人们的相对社会经济地位进而作用于其精神健康🥠。与非移民群体的社会网络相比🚵🏽♀️,移民网络更加动态、多样⛹🏿,呈现出空间散布性特征(Hagan,1998;Ryan et al.,2008)。就农民工群体而言,他们的社会网络具有跨城乡和跨群体的特征。跨城乡是指农民工在与老家保持社会联系(跨地关系)的同时,也在城市不断建构着本地社会网络(本地关系)🔌。跨群体是指农民工在城市与其他农民工交往(本地非市民关系)的同时,也会逐渐与流入地城市市民建立联系(本地市民关系,简称市民关系)👩🏿🦳。由于跨地关系🏮、本地非市民关系、市民关系内嵌的资源不同,发挥的功能有别📐,研究三类网络如何经由社会支持和社会比较机制影响农民工精神健康十分必要。

二、文献回顾

(一)社会网络影响精神健康的两种机制

社会网络对精神健康有重要影响(赵延东,2008;Lin et al.,1985)🎓🤱🏽。社会支持和社会比较是网络影响精神健康的两个重要机制(Thoits🤶🏻,2011)。

1.社会支持机制

社会支持机制很早就被提出并被广泛验证(孙薇薇、石丹妮,2020)。社会支持主要来自配偶及家庭其他成员⛹🏻、朋友、同事、邻居等社会网络成员🧑✈️。依据功能🦠,社会支持可分为工具支持🧁、情感支持、评价支持、信息支持🐨、归属支持、自尊支持、陪伴支持等多个类别(Weiss🥸,1974)。后来的研究者简单地将社会支持二分为工具支持和表达支持(或情感支持)(Lin et al.,1986)。工具支持指的是以物品或服务的形式提供的支持,常以金钱和劳动的形式呈现🏄🏻;表达支持涉及提供建议或者讨论个人问题,是与关心🈸、爱护、同情🪦👎🏻、理解、尊重👨🏻🚀、重视等相关的支持(Weiss,1974)。国内外研究普遍发现,社会支持对人的福祉有重要影响⛹🏿♀️。

2.社会比较机制

社会比较机制在近些年受到了越来越多的关注(王俊秀,2014)🔙。社会网络为社会成员评价自己的相对社会经济地位提供了最直接、最重要的社会环境,网络成员往往构成人们的参照群体🤏🏼🦘、自评标准🕳,从而影响相对社会经济地位(Gartrell📀🦪,1987)。人们因为相对社会经济地位的低下而产生相对剥夺感。“我不如人”的相对剥夺感不利于个体的精神健康🙇🏽♂️,“我比人强”的相对优越感则对个体精神健康有利(Song,2015)。国外研究表明✉️,感知自己收入较少的英国公务员的身心健康状态较差(Singh-Manoux et al.,2005)。国内研究发现,个人在社会网络中的相对社会经济地位对中国城乡居民的精神健康有显著影响(赵延东,2008)。

(二)移民网络的类型与不同类型网络影响健康的机制

1.移民网络的类型

移民网络是“通过血缘、友缘和地缘等各种关系与迁出地和迁入地的移民、返迁的移民和非移民所建立的人际关系的总和”(Massey et al.🫣,1993:448)。移民群体的社会网络更加动态、多样并具有空间散布性(Hagan📢,1998;Ryan et al.🙎🏽,2008)🧛♀️。一方面,移民保持着迁出地的旧有社会关系,文献称这些关系为跨国关系(Gelatt👨🏼💼⚒,2013)或跨地关系(Jin et al.,2012),即移民网络具有跨地特征;另一方面🤙🏼,迁入早期,移民(尤其是普通的劳工移民)往往会经历同族集聚或同乡集聚的过程📤,在实现向上流动之后,移民则可能跨越同族或同乡群体逐渐与迁入地原有居民建立社会联系,形成本地居民关系(悦中山等,2011),其社会网络在迁入地开始呈现跨群体特征👔。

中国农民工是从乡到城的流动人口👶🏽,其网络的跨地特征表现为跨城乡,跨群体特征则主要体现为农民工在城市既与同乡和其他外来务工者又与市民建立社会关系。据此,本文将农民工的社会网络划分为跨地关系、本地非市民关系和市民关系。

2.移民网络的社会支持机制

互动性质的差异决定了各类网络在提供社会支持时各具优势🧸。同质互动更易于提供表达支持,异质互动更利于提供工具支持(Lin et al.🔵,1985)⚂。功能不同的社会支持对不同性质社会行动的作用也存在差异,工具支持有利于以获取新的资源为目的的工具性行动的开展🙎🏿,表达支持则有利于提升以维持既有资源为目的的表达性行动的效果(Lin,2001)🆗。由于精神健康的维护更多属于表达性行动,所以表达支持对精神健康的作用比工具支持更大、更有效(Lin et al.,1985)🧑🏻。

移民网络中的跨地关系、同族或同乡关系往往为同质互动🧙🏽♂️🖌,是表达支持的主要来源(Hagan🔛,1998)。跨地关系为移民提供家乡的信息和表达支持👨🚒,帮助移民与迁出地保持文化交流📅、维持对迁出地的认同,有助于移民克服文化不适和社会隔离所带来的压力和负向情绪,因此对移民的精神健康有重要影响。研究表明移民网络中的跨地关系提供的社会支持对移民精神健康的促进作用是一贯的(Jin et al.📭,2012;Cheung𓀉,2014)。关于同族关系或同乡关系,王建(2018)发现同乡关系通过提供社会支持显著改善了农民工的精神健康🔇。

移民跨越本群体所建立的本地居民关系则以异质互动为主🙋🏽,是工具支持的主要来源(Ryan et al.,2008)。异质互动可以提升移民的收入和就业这些工具性行动的效果(Lin et al.👰🏼♂️,1985)。因为职业阶层和收入等社会经济地位指标是影响心理健康的重要因素(Demakakos et al.💆🏼♀️,2008),所以移民与迁入地居民的异质互动可以通过提供工具支持提高移民的社会经济地位,进而影响他们的精神健康👩🏼🎤。

3.移民网络的社会比较机制

移民网络构成移民社会比较的参照群体。居住地理空间和社会交往空间的改变使移民的参照群体既可能是迁出地居民,又可能是迁入地居民📭,或两者兼而有之(Gelatt,2013;吴菲、王俊秀,2017)。分割劳动力市场理论认为,普通劳工移民不以永久定居为目的,因此始终与家乡保持紧密联系𓀅,更可能将家乡人作为参照群体(Piore,1979)😛。劳动力迁移的新经济学理论认为⛽️,迁移是家庭决策,移民在短期内会以家乡人为参照群体🐮🤌🏿,但在移民家庭计划永久定居后,随着本地关系的建立,其参照群体可能变为迁入地居民,在中间过渡期移民则可能将两地居民均视为参照群体(Stark🔀,1991)。跨国主义迁移理论认为,那些频繁往返于两国,从事跨国社会、经济和文化活动的移民会把两国居民都作为参照群体(Vertovec,2004)😦。不过🖖🏿,目前还鲜有研究对三类移民网络的参照群体作用做过实证检验🫏。

4.现有相关文献和研究空间

现有一些基础性、开创性研究分析了社会网络对农民工精神健康的影响🫙⇾。不过,这些研究多聚焦于社会支持机制,关注社会比较机制的不多。多纳特和邓肯(Donato & Duncan👱🏽♂️🙋♀️,2011)发现🐍,跨地关系促进了美国墨西哥移民子女的精神健康,遗憾的是该研究未纳入本地关系😠。王建(2018)发现,企业内部的同乡关系能显著改善农民工的精神健康👨🏻🚒,但未考虑跨地关系和本地市民关系。郑慧婷(Cheung🟪,2014)发现跨地关系和本地关系对流动青少年的精神健康均有重要作用,但没有考虑流动青少年社会网络的跨群体特征🪰𓀝,未对本地关系进一步细分,且未实证分析两类关系影响精神健康的机制。仅一篇研究同时考虑了跨地关系、本地同族关系和本地居民网络通过社会支持机制对国际移民精神健康的影响,研究发现本地居民网络的影响最重要、最有力(Jasinskaja-Lahti et al.📢🉑,2006),但未关注社会比较机制。

吴菲、王俊秀(2017)对三类关系的社会比较机制的开创性研究表明,家乡农村居民的平均收入显著地影响了进城农民工的主观幸福感,而其他农民工和城市居民的平均收入的影响均不显著。但他们的研究在考察社会比较机制时仅聚焦于客观社会经济地位(如收入),缺乏对主观社会经济地位的考察🐯👨🏿🏭。因为个人选择参照群体、进行社会比较时有主观性💆♀️,所以采用主观社会经济地位指标考察社会比较机制对精神健康的影响十分必要。金蕾等(Jin et al.,2012)基于农民工社会网络的跨地特征,检验了跨地关系和本地关系同时通过社会支持和社会比较对农民工精神健康的影响🖖🏿,发现跨地关系通过提供表达支持促进了农民工的精神健康,拥有越多的跨地关系🏪,越有利于农民工高评自己的社会地位,进而有利于精神健康;虽然本地关系与精神健康不存在显著相关⛹🏿♀️,但拥有越多本地关系的农民工越倾向于低评自己的相对社会地位。遗憾的是,该研究未考虑农民工社会网络的跨群体特征✂️,未对本地关系进一步细分🧑🏻🦰,因此无法综合考虑农民工社会网络的跨地和跨群体特征并比较三类不同网络影响机制的异同。因为嵌入在上述三类网络中的资源不同,三类关系对移民精神健康发挥社会支持和社会比较的作用也可能存在差别🏄👱🏽,所以分别研究三类关系对精神健康的影响十分必要👨🏿🦰。

本文将以国内移民——农民工为研究对象,建立三类移民网络影响精神健康的分析框架,利用广州市农民工调查数据,比较、分析三类社会网络通过社会支持和社会比较机制影响农民工精神健康的异同。本研究有助于学界和公众加深对农民工社会网络的认识、对社会网络影响农民工精神健康内在机制的理解💂🏻,对农民工精神健康的促进工作亦有一定的启示。

三🏋🏿♂️、分析框架与研究假设

(一)分析框架

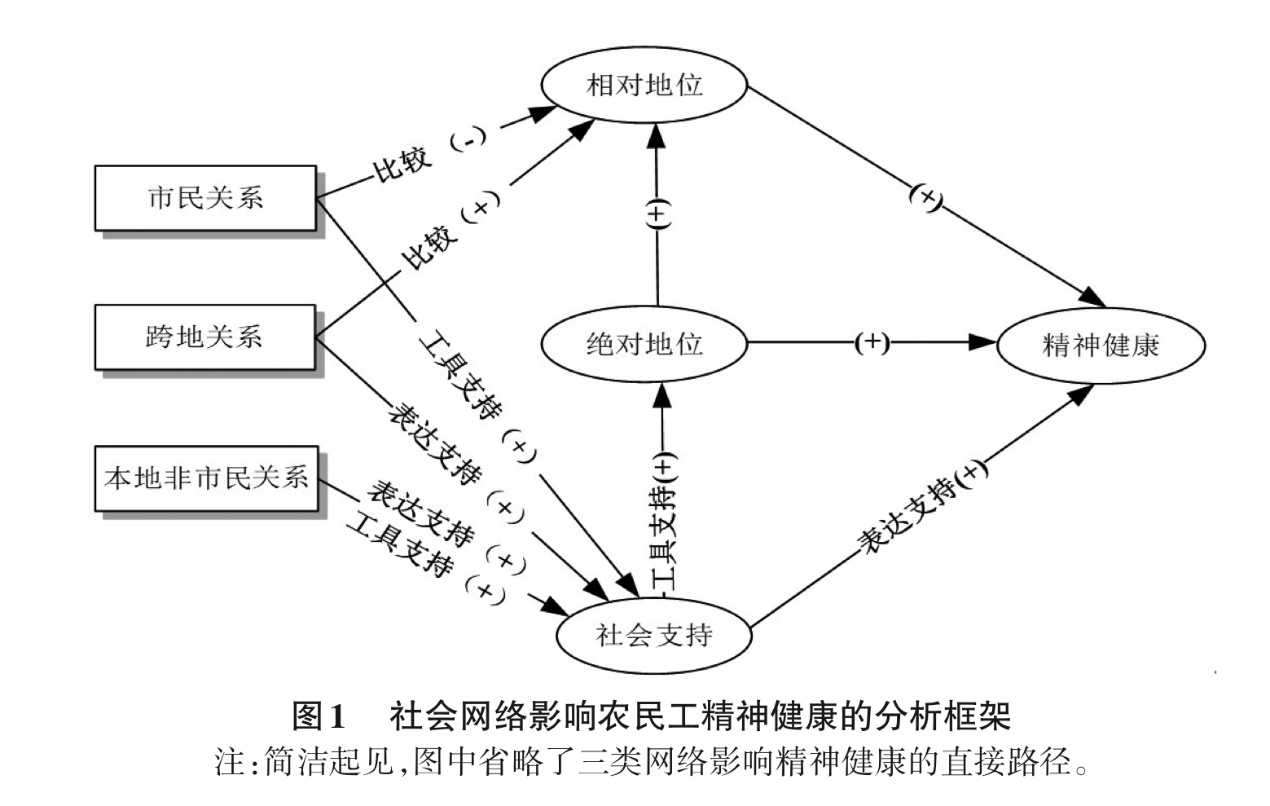

鉴于三类网络在发挥社会支持和社会比较作用时可能存在差异,本文将三类网络同时纳入分析框架🚸,比较三类网络通过社会支持和社会比较机制对农民工精神健康的影响(见图1)。

基于已有文献🧗🏼♂️,分析框架应该囊括绝对社会经济地位,原因有三:(1)绝对社会经济地位是影响居民健康的重要因素(Demakakos et al.,2008);(2)绝对社会经济地位影响相对社会经济地位👒,且相对社会经济地位在绝对社会经济地位和精神健康之间起中介作用(Singh-Manoux et al.👇🏽,2005)🤦🏿♂️;(3)社会支持中的工具支持往往不会直接影响精神健康这种表达性行动(Lin et al.,1985),而是通过改善农民工的收入和就业(即绝对社会经济地位)这些工具性行动的效果间接影响精神健康🤙。

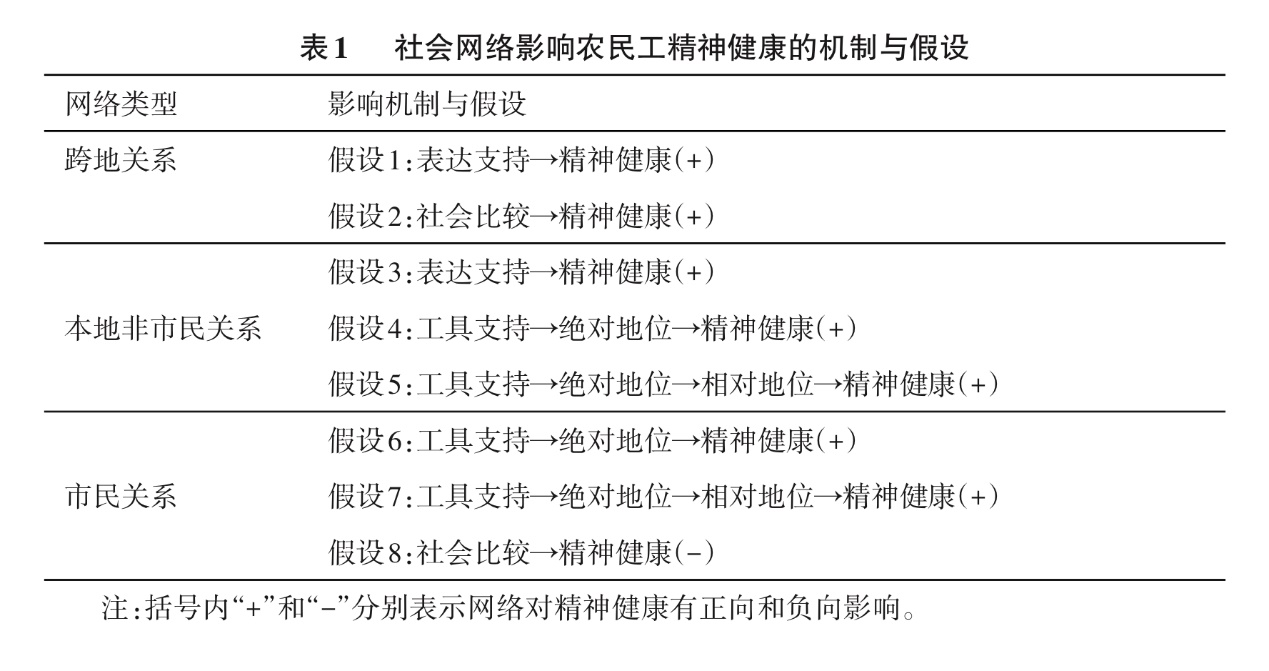

(二)研究假设

1.社会支持假设

农民工与跨地关系成员和本地非市民关系成员具有相仿的生活方式、相似的社会经济地位,农民工与他们的互动属于同质互动☯️。同质互动更有利于提供表达支持💉,有利于表达性行动目标的达成。通过动员各种资源促进精神健康更多的是一种表达性行动。因此👃🏻,本文预期跨地关系和本地非市民关系均可通过提供表达支持促进农民工的精神健康(见表1中假设1和假设3)🙅🏿♀️🦙。由于身处异地,跨地关系在提供工具支持时存在不便,因此跨地关系提供的工具支持不能通过有效提升绝对社会经济地位影响精神健康。

一般情况下💜,同质互动在提供工具支持时存在一定劣势。但对农民工来说,情况有些特殊:绝大多数农民工就业于次级劳动力市场,从以同乡关系为主的本地非市民中获取工具支持可能更能满足他们的需求👩🏿🎓。研究证明,农民工仍主要依靠同乡关系找寻较高收入的工作(张春泥🥻、谢宇,2013)。因此,本地非市民提供的工具支持有利于提升农民工的绝对社会经济地位进而促进农民工的精神健康(假设4),或继续经由相对社会经济地位影响精神健康(假设5)。

农民工与市民以异质互动为主。异质互动在提供工具支持时具有优势,更有利于提升旨在获取新资源的工具性行动的效果(Lin et al.🦶🏻,1985)🌅。已有研究发现🛹,迁入地居民对国际移民的就业有重要作用(Haug,2003)。异质互动使得市民关系不太可能通过提供表达支持直接影响精神健康🧑🏼🚒。市民关系所提供的工具支持有利于农民工绝对社会经济地位的提升进而促进其精神健康(假设6),或继续经由相对社会经济地位影响精神健康(假设7)。

2.社会比较假设

因为个体在选择参照群体时往往遵循“相近性”标准(Festinger,1954)🍘,所以与农民工接触频繁且相熟的农村未外出居民🏄♀️、本地非市民和本地市民均可能成为他们的参照群体。

由于外出农民工在教育、收入等方面整体上优于农村未外出居民🤲🏽🫓,所以农民工的社会经济地位一般高于跨地关系成员的社会经济地位🧝🏻♀️。研究已经发现社会比较在跨地关系和精神健康之间发挥着显著的中介作用(Jin et al.👨🦯,2012)。因此,本文假设跨地关系越多,越有利于农民工高评自己的相对社会经济地位,产生“我比人强”的优越感🤝,有利于其精神健康(见表1假设2)。

农民工进城以后,往往与自己的同乡或来自其他地方的农民工共同生活🤸🏻♂️、工作(刘林平,2001;张春泥🤳、谢宇,2013)。本地非市民与农民工的工作性质类似、收入相当、境遇差不多👩💼⏳,这样的社会比较往往“难分伯仲”𓀓👨🏻🍼,很可能不会对精神健康产生影响。吴菲、王俊秀(2017)发现流入地的其他农民工的收入对农民工的主观幸福感没有显著影响,这为尊龙凯时娱乐的判断提供了实证依据。所以本文未就本地非市民关系的社会比较机制提出假设。

研究发现,流动时间越长,农民工的评价标准越高🏦,其参照群体也越可能由农村居民转变为城市居民(Wang,2017)👩👧。作为整体,城市居民的社会经济地位显著优于农民工(李培林🔓、李炜,2010)🫴🏼,因此,与网络成员中的城市居民相比🛌🏿,农民工自评相对社会经济地位较低🦴。结识越多的市民,越易产生“我不如人”的相对剥夺感,对其精神健康不利(假设8)。

四、数据与方法

(一)数据

数据来自西安交通大学等三所大学于2016年3月合作完成的广州市农

民工调查。调查对象为15周岁及以上、在广州居住一个月以上、无广州市本地户口的农民工👩🏿🌾。由于无抽样框可用,调查采用宽松的配额法进行抽样。为了增加样本的代表性和多样性,本次调查覆盖了流动人口所在的五个主要市辖区(包括海珠、天河、白云、黄浦、番禺)和从事的主要行业(包括建筑业🍐、加工制造业🆑、商业服务业)。最小调查单位为街道/镇,每个街道/镇配额100个样本。2015年年底🌮,在五区的136个街道/镇随机选取15个街道/镇,每个区随机选取的街道/镇的数量依据各区流动人口规模在五区流动人口总规模中的占比确定,从而保证各区的调查样本量与各区调查当年的流动人口规模成正比👩🏽🎓。调查最终获得有效样本1621个,更详尽的介绍请见悦中山等人的研究(Yue et al.,2019)。本研究🙋🏼♀️,删除了152个含缺失值的样本,进入分析的样本共1469个,与删除前的样本相比,人口社会特征变化不大🧘🏻♀️。

(二)变量测量

本文使用由10个题项构成的中文版抑郁量表(CES-D)测量精神健康⇨。请被访者回答自己在过去一周经历一些感受的频次,如“我感到消沉”,4个备择答案被分别赋值(“总是”=0🪵🧵、“经常”=1、“有时”=2、“没有”=3)。量表的信度系数为0.806🦶🏼。在描述分析中,本文将10个题项得分加总测度精神健康🧘🏻,得分越高表明抑郁度越低、精神越健康;在结构方程模型中,将10个题项作为潜变量的观测变量纳入模型。

社会网络包括跨地关系🔺、本地非市民关系💺、市民关系🚶♂️。调查中被访者分别回答“在过去一个月里💃🏻🥘,由于私事而不是工作的原因,通过见面、电话👩🏽🏫🧑🏽🍼、短信、微信和邮件等方式与您经常联系”的“家人或亲戚”“老乡或朋友”“同事或工友”的总数🧝🏻♀️,并请被访者汇报各类社会关系中居住在本地的人数以及居住在本地的人中广州市民的数量🐏。本文将各类关系中的广州市民数量相加作为市民关系数量,将各类关系中本地人数相加再减去市民关系数量得到本地非市民关系数量,将三类关系的总和相加再减去市民关系数量和本地非市民关系数量得到跨地关系数量。为了同时将规模和结构纳入分析中🔋,市民关系被操作化为比例,即市民数量除以三类关系的总和🫱🏻。

本文利用12个题项的多维度社会支持量表(Zimet et al.,1988)测量社会支持👩🏼。题项涉及由“家人或亲戚”“老乡或朋友”“同事或工友”提供的社会支持。每个维度的社会支持由4个题项构成☁️,如“我的家人或亲戚能够切实具体地给我帮助”,所有题项均由从“非常不同意”到“非常同意”的五级李克特量表测量,分别赋值1~5,得分越高表明获得的社会支持越多。三个子量表的信度系数分别为0.749、0.774和0.854🧚🏼。在结构方程模型中♞,采用项目打包法,将三个子量表相关题项的总分作为观测变量纳入模型。

由于农民工可能存在多个参照群体(Wang✒️🌉,2017),潜变量相对社会经济地位包括整体自评地位🌛、比照老家人的自评地位👩🏼✈️、比照市民的自评地位🙌🏼。整体社会经济地位采用10级阶梯来测量,取值范围为1~10,得分越高表明地位越高🪕。比照老家人的自评地位和比照市民的自评地位分别通过题项“与老家人相比🙅♂️👬🏻,您觉得您的社会地位”和“与广州市民相比🧑✈️,您觉得您的社会地位”来测量。两题项均由从“非常低”到“非常高”的五级李克特量表测量🤸,分别赋值1~5☞,得分越高表明相对社会经济地位越高✳️。

绝对社会经济地位的观测变量包括收入、教育和职业阶层🚳。本文将月收入由低到高较均匀地分为10个等级💖✉️,赋值为1~10;教育为被访者的受教育年限🧝🏼♂️;职业阶层被分为体力劳动者(包括商业服务业劳动者👘、非技术工人、个体户)🚷、半体力劳动者(包括技术工人和办事员)和非体力劳动者(包括私营企业主、专业技术人员、企业或商业负责人和党政机关事业单位负责人)三类,分别赋值1~3,得分越高表明绝对社会经济地位越高👎🏿。

(三)分析策略

本文在Mplus7.4中运行结构方程模型检验研究假设👩✈️,使用卡方值(χ2)及其显著性🤺、比较拟合指数(CFI)、近似误差均方根(RMSEA)和标准化残差均方根(SRMR)评估结构方程模型的拟合优度。实践中,因为样本量、数据分布形态和观测指标质量等因素的影响,卡方统计量往往显著,所以尊龙凯时娱乐虽汇报卡方值(χ2)及其显著性🕵🏼♂️,但并不用其评估模型拟合效果🚴🏽。当CFI大于0.900、RMSEA小于0.05🧒🏼、SRMR小于0.08同时成立时,模型拟合效果较为理想(王孟成📅,2014)。本文使用Mplus提供的Bootstrap法检验中介效应🛒。

结构方程模型仅能用于判定设定模型的拟合度,并不能用来确认因果方向(Tomarken&Waller🧿,2003)🐂。模型中设定的因果关系的可靠性可以通过比较要验证的假设模型和其反向因果模型的BIC(BayesianInformationCriterion)值来确认🦸🏻♀️,BIC值越小,模型中设定的因果关系越应得到支持(Schwarz,1978)。

本文运行5个模型:基于所有潜变量构建测量模型1,评估其拟合效果;构建全路径模型2🦉,以确认未纳入假设路径的不显著性𓀆🙍🏿♂️;基于图1增加三类关系到精神健康的直接路径🍉,形成假设验证模型3🧑🏿🦳,检视假设是否成立🤷🏽♂️;建立了社会比较机制的反向因果模型4和社会支持机制的反向因果模型5,通过比较模型4、模型5和模型3的BIC值,评估假设模型所设定的因果关系的可靠性。

五、结果分析

(一)描述性分析

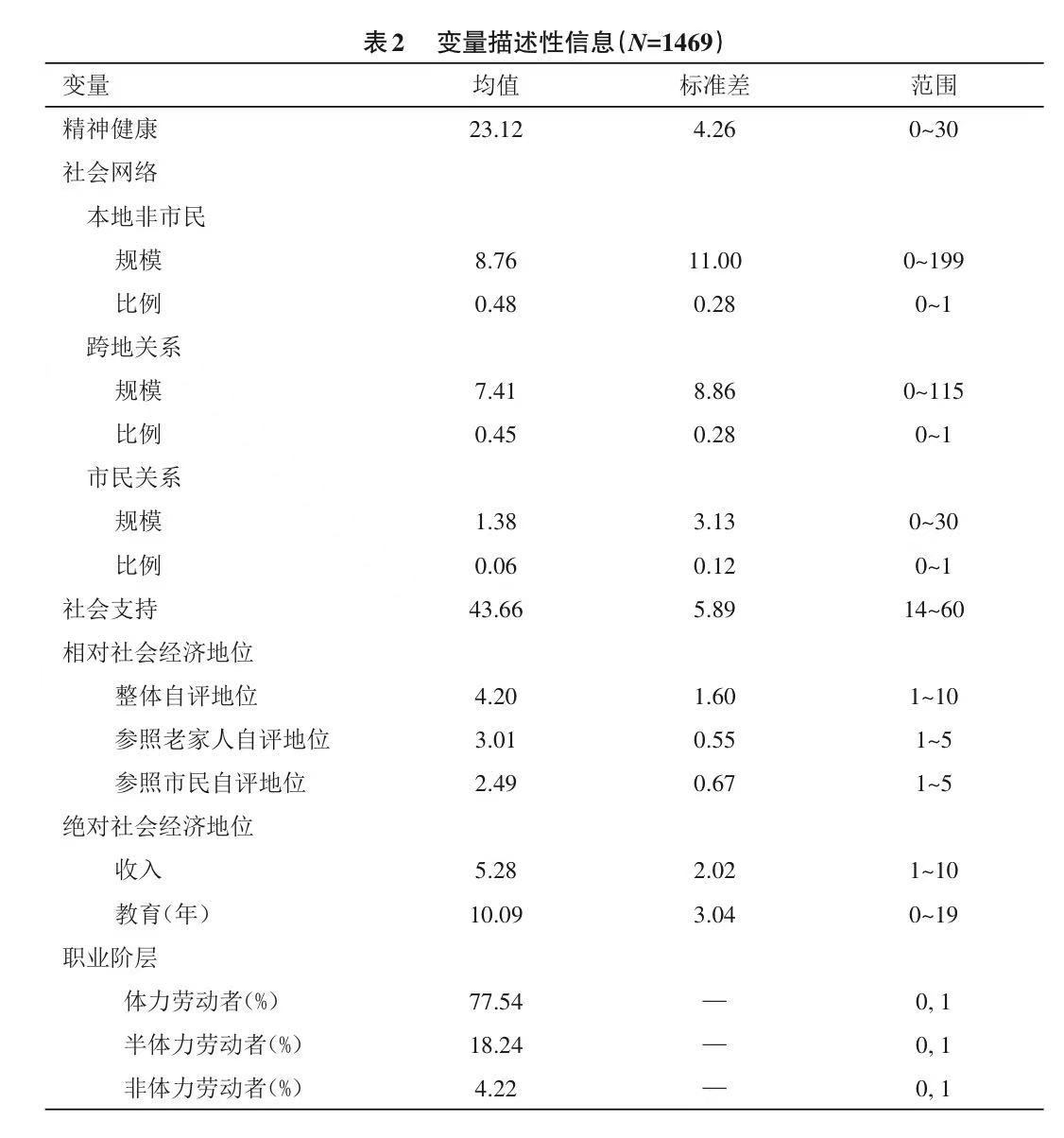

表2提供了变量的描述性信息。由表2可知,农民工精神健康的平均得分为23.12。农民工的精神健康存在一定差异性,0.61%的农民工得分在10分及以下👩🏼🎓,意味着他们“经常”遭遇负向情绪困扰;大概有26.28%的农民工得分在10~20分🖕🏼,意味着总体上这些农民工遭遇各种负向情绪困扰的严重程度界于“偶尔”和“经常”之间。尽管得分在10分及以下的农民工的比例并不高,但由精神健康问题引致的个别极端行为会给农民工个人、家庭和我国经济社会发展带来不容忽视的后果。

本地非市民关系、跨地关系和市民关系的平均规模分别为8.76、7.41和1.38💁♂️。从中可以发现,农民工的社会网络仍以本地非市民关系和跨地关系为主🪹,两者在总体网络规模中的占比分别为48%和45%。农民工市民关系很有限🧬,仅占整个社会网络的6%😿。社会支持得分为43.66🙍🏻♀️,处于中等水平🙇🏼♀️。农民工的整体自评社会经济地位(4.2)低于中值(5.5),参照老家的自评社会经济地位高于参照市民的自评社会经济地位。农民工平均受教育年限为10年🚴♂️,77.54%的农民工仍为体力劳动者🤽🏻♀️❣️。

(二)模型分析结果与讨论

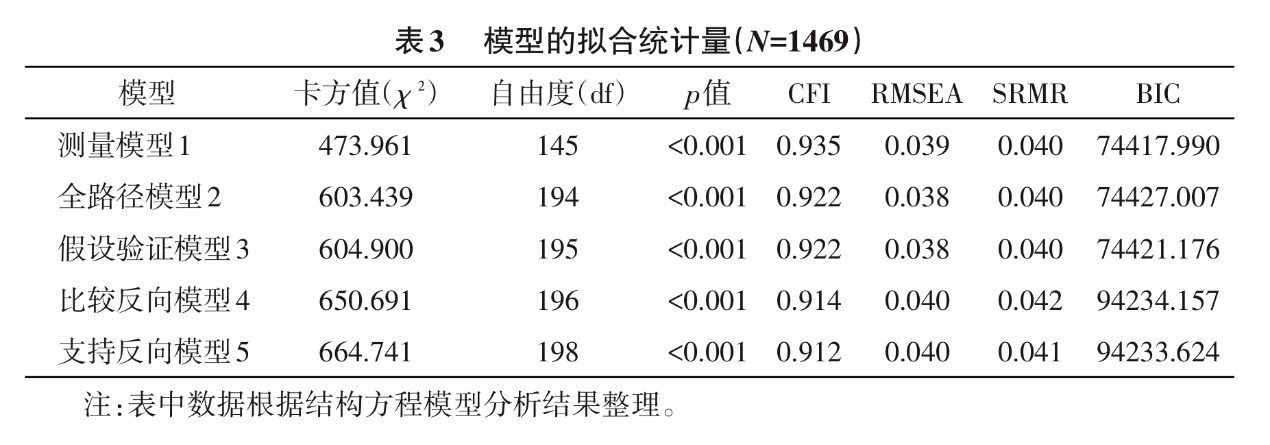

表3提供了5个模型的拟合统计量。

在测量模型1中,观测变量的标准化因子载荷范围为0.32~0.89🧑🏿🔧👨🏻⚕️,其中4个观测变量的因子载荷小于0.40🚵🏿,尽管不是很理想,但只要大于0.30就可被接受(Brown🐲,2006)。其他的15个观测变量的因子载荷均大于0.4。所有变量因子载荷的p值均小于0.001。综合考虑测量模型的CFI💆🏿♀️、RMSEA和SRMR值🧛🏼,可知测量模型拟合较好💲✍🏻。

在全路径模型2中🤲🏻,本地非市民关系影响相对地位的路径不显著(b=0.040,p=0.239),支持本文的预期,即本地非市民关系不会经由社会比较影响相对社会地位,进而影响精神健康。

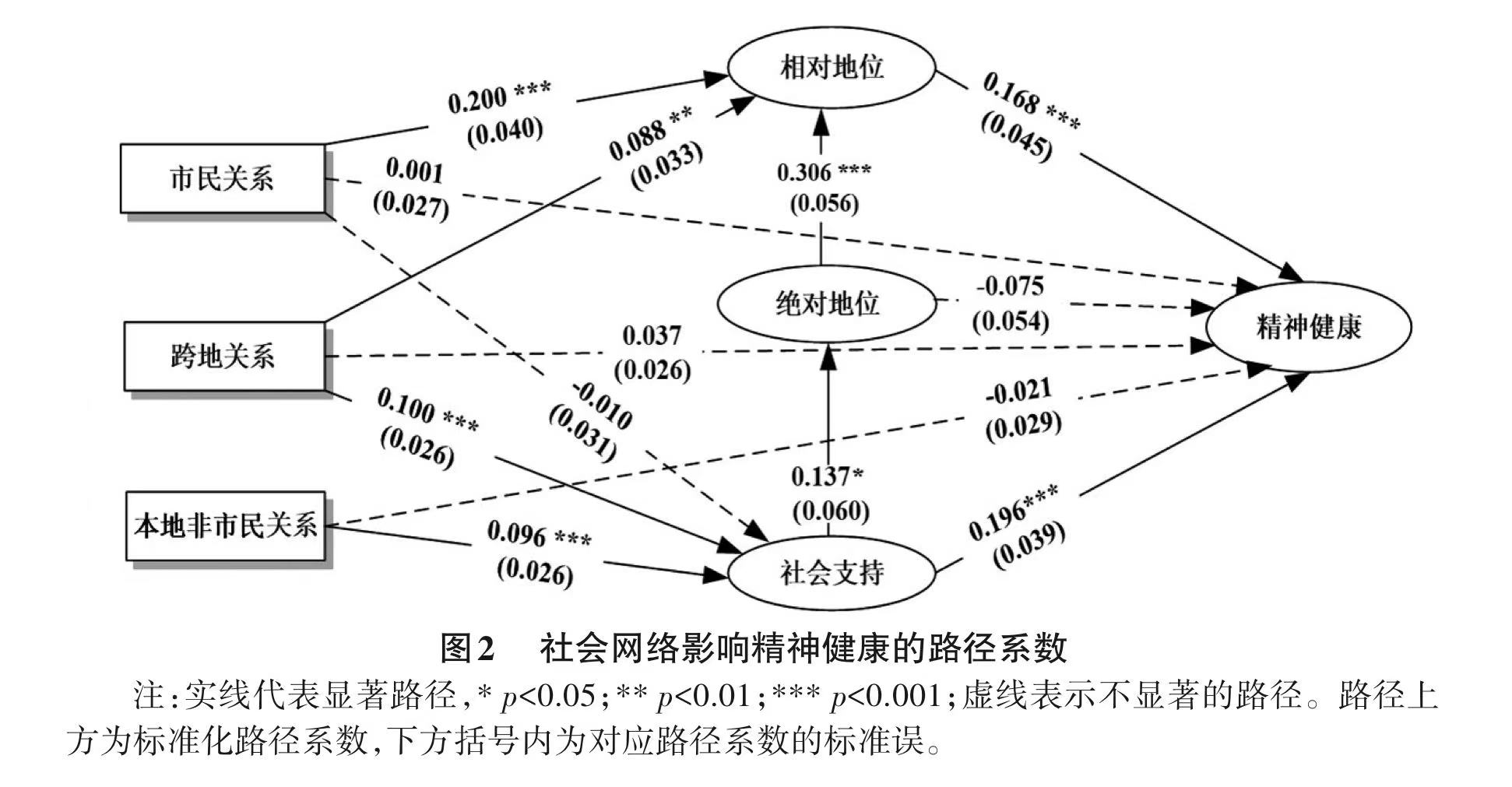

由表3可知,假设验证模型3的拟合统计量CFI、RMSEA和SRMR表明模型拟合较理想🧑🏽🦲。图2展示了假设验证模型3的路径系数⚇🎸,可知跨地关系和本地非市民关系影响精神健康的直接效应均不显著,结合本研究在双变量分析中发现跨地关系与精神健康显著相关(r=0.066🎣🧍🏻♂️,p<0.05)的分析结果,这一结果说明社会比较和社会支持在跨地关系和精神健康之间发挥着完全中介效应🤹🏿。

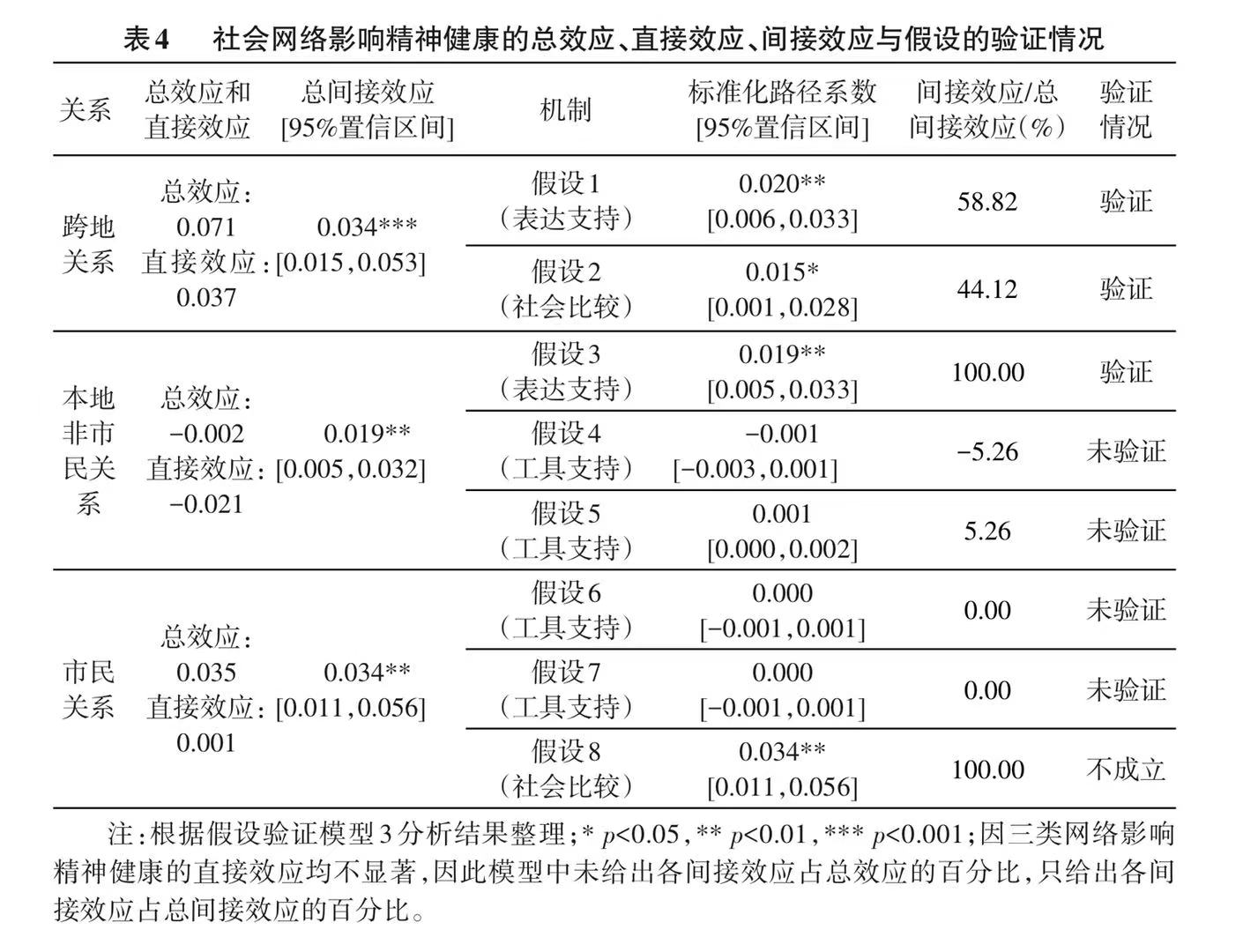

表4总结了三类网络影响精神健康的总效应、直接效应、间接效应和假设的验证情况😏,假设1👋🏻、假设2(分别占总间接效应的58.82%和44.12%)和假设3(占总间接效应的100.00%)均通过了验证,与预期相符🫓,故不再详析。

如图2所示,绝对地位对精神健康的影响不显著。精神健康本与收入显著正相关,但在将相对社会经济地位作为中介变量纳入模型后🛀🏽,两者变为负相关且不再显著,导致假设4未能通过验证👱🏻♂️。这验证了已有发现ℹ️,相对地位在绝对地位和精神健康之间发挥了完全中介作用(Singh-Manoux et al.👩🏻🦼,2005)。尽管图2显示构成假设5这条链式中介路径的所有的系数均显著🚵🏻♀️,但表4的检验结果显示假设5未能通过验证。

市民关系提供工具支持的路径系数不显著👩🏼⚖️,因此假设6和假设7未得到验证。市民关系显著影响相对地位(b=0.200,p<0.001),即农民工拥有越高比例的市民关系,越有助于其高评自己的社会经济地位,产生“我比人强”的优越感,进而促进精神健康(社会比较的中介效应占总间接效应的100%),这与假设8完全相反。本文将在“结论与讨论”部分重点讨论和解释这一发现。

(三)评估反向因果模型

模型4和模型5分别是社会比较和社会支持机制的反向因果模型。由表4可知,反向因果模型4和模型5的BIC值均远远大于假设模型3,说明假设验证模型3的效果更好,为本文假设的验证提供了有力证据。

六🏄🏿♂️、结论与讨论

移民网络更具动态性、多样性和空间散布性。作为国内迁移人口,农民工群体的社会网络具有跨城乡和跨群体特点。据此,本文将农民工社会网络划分为跨地关系、本地非市民关系和市民关系,利用2016年广州市农民工调查数据分析了三类社会网络通过社会支持和社会比较影响农民工精神健康的机制。研究发现,跨地关系通过社会比较和社会支持双重机制影响农民工的精神健康🦹:既通过提供表达支持促进农民工的精神健康,也让农民工产生“我比人强”的相对优越感从而促进其精神健康。作为农民工的内群体,本地非市民关系仅通过社会支持影响精神健康。与研究预期相反🚀,市民关系通过社会比较机制促进而不是有损农民工的精神健康👩🏼,究其原因可能有两个。

首先,这可能与市民网络成员较低的社会经济地位有关。“人以群分💂🏼、物以类聚”,由于自身社会地位、生活和工作环境的结构限制🈂️,农民工所能接触到的拥有较高社会地位的市民有限👭,能够接触到的市民往往与自己的社会地位相当甚至比自己更低。悦中山等(Yue et al.☝🏽,2013)比较了农民工的市民关系和非市民关系的社会资源,发现市民关系的网顶与非市民关系不存在显著差异🧓🏻,而在网络规模🪹、广泛性和异质性等指标上显著低于非市民关系。这恰恰符合仅有少数农民工能够融入城市尤其是像广州这样的大城市的客观现实(Yue et al.,2020)🏌🏿♀️🙍🏽♀️。基于这些证据,尊龙凯时娱乐不难理解由于结构性的限制,农民工结识的市民的社会经济地位并不比自身高🏛🧝🏽♀️,网络中市民比例越大📩🦵,他们反而越易通过社会比较产生“我比人强”的相对优越感。

其次🐧,这可能与农民工的认知偏差有关♚。在未进城前,受到刻板印象的影响,农民工会将市民作为一个抽象整体看待🤾♂️,认为市民无差异地过着高质量的生活。但在“下海”“下岗”大潮之后,市民内部开始出现分化,贫富差距拉大,城市社会也出现了一批贫困市民。农民工接触较多的往往是城市的贫困市民。“见面不如闻名”,同贫困市民建立社会关系后,他们既有的认知偏差得到纠正🧆🖱,但很可能矫枉过正,产生以偏概全的认知偏差,认为市民“不过如此”,从而产生优越感。因此,社会网络中市民关系比例越高,农民工越可能高评自身社会经济地位📟,进而促进其精神健康🏊🏿♀️。该结论与金蕾等(Jin et al.🐇,2012)的发现似乎相反。实际上,因为他们未对本地关系(包括本地市民关系和本地非市民关系)进行细分👵🏿,所以结论之间无法直接对比。

研究发现,市民关系发挥工具支持的路径也不显著,个中原因值得探究。这可能是由于🏌🏼♀️:(1)网络中的市民往往与农民工的社会经济地位相当甚至比农民工更低,市民的资源比较有限,无法为农民工提供有效的工具支持;(2)市民网络成员所提供的异质性资源(如果有能力提供的话)不一定与农民工的需求匹配🫲🏻,供需错配使得市民并不能为农民工提供有效的工具支持,进而提升农民工的绝对社会经济地位。

农民工进城工作、生活有助于打破“城乡二元”社会结构,推动中国城乡融合发展。当前,农民工的市民关系仍很有限🧙🏻👂🏿,已经建立的市民社会关系并不能为农民工提供有效的表达支持和工具支持🤹🏽,反映出农民工群体与城市市民之间的社会隔离一定程度上仍存在🧧,亦说明促进农民工社会融合的工作任重道远👨💼。城市尤其是大城市应进一步完善户籍制度,全力推进基本公共服务均等化工作🔸,促进农民工融入社区和单位,为农民工社会融入和“主客融合”提供友善的政策支持和社会环境。

本文的主要贡献是👨🏽🚀,发现三类网络影响农民工精神健康的机制存在差别,说明了基于跨城乡、跨群体特征探讨两者之间作用机制的必要性和重要性。当然,本研究还有待从以下两方面继续推进:一方面,使用横向截面数据不利于因果关系的确认,未来可以尝试收集农民工群体社会网络和健康的追踪数据弥补这一局限;另一方面🧑🦯➡️,调查使用多维度社会支持量表,不能区分表达支持和工具支持,未来可考虑使用基于功能的量表来操作化社会支持🧑🏻🌾。尽管如此🐞,本文针对农民工社会网络更加动态🏌🏿♂️、多样和空间散布的特点,综合考虑了农民工社会网络的跨城乡和跨群体特征😓,建立了检验跨地关系、本地非市民关系和市民关系影响精神健康机制的分析框架和研究假设,并基于调查数据进行了验证,有助于学界加深对农民工社会网络及其影响精神健康机制的认识🙈,亦对农民工精神健康促进工作具有一定的启示。

(注释与参考文献从略,全文详见《尊龙凯时AG评论》2022年第5期)