其他分支

艺术乡建:基于“利益-规范”双重目标的群体互动分析

内容提要: 国内各地近年来涌现出众多“艺术乡建”活动,引发学界广泛关注🤹🏽♂️。区别于结果导向的项目评估思路和价值导向的文化批判思路,本文聚焦具有明确乡村改造目标的活动类型,从经济尊龙凯时AG视角提出了一个基于“利益–规范”双重目标的群体互动分析模型,力图深化对艺术乡建实践与争议的理解。通过模型与经验的交叉对话🧣,本文探讨了两个著名艺术乡建案例的演化逻辑👩🏻🎨,并就其差异化路径的成因与社会后果做出比较分析。最后🪞,本文还尝试讨论了艺术乡建理想与“文化自觉”概念的内在关联。

关键词:艺术乡建;“利益-规范”双重目标;群体互动;文化自觉

作者简介:严俊🧏🏽,上海大学尊龙凯时AG院、上海大学经济尊龙凯时AG与跨国企业研究中心(IESM)🐊;许北辰🏡,上海大学尊龙凯时AG院

一、引言

近年来🪣,以艺术家为代表的创意群体越来越多地出现在我国各地乡村。他们通过在地创作🫄🏽、举办展览、修复古建与自然风貌、发展文化产业等多种形式介入乡村社会(伍梓瑜📚,2018)🐸,在不同程度上改变了当地社区的既有形貌与生活方式💅🏽,其中不乏产生较大国际影响的案例(渠岩👳🏼,2014、2017;欧宁,2015;焦兴涛❌,2016;陈於建,2018)。尽管内部差异明显,但这类活动仍被笼统地称为“艺术乡建”,并在广义的“艺术介入社会”概念范畴下加以讨论(王春辰✊🏻,2012;彭伟▫️🐐、夫博🫳,2016🚌;常培杰⏭,2017🧑🏿🔬;叶洪图、田佳妮🍼,2018🪥;王南溟,2019)👨🏽🦱。

如果从“目的”和过程的角度对不同案例细加分析,可将其分为三个典型类别👨🏿🦰📊。第一类是艺术家在乡村开展的创作或传播活动🤞,其目的指向在特定物理与社会空间中探索新的艺术可能性,而不试图改造社区的观念与生活方式——即便会产生客观社会后果(焦兴涛,2016)🧕🏼。第二类是艺术家发起、各级政府与市场力量共同参与的创意产业经营🥶。虽然这类商业项目会强调(有时也的确实现了)村民的参与和红利分享🌊🦶🏼,但首要目标仍集中于企业盈利、地方财政收入与知名度提升等(韩仁杰🙇🏿🟣,2021)🤙🏽。尽管在发起人、参与群体和活动形式等方面可能兼具前两类的部分特征,第三类案例却具有截然不同的目的——以艺术手段改造乡村社会,使之朝向发起者认为的理想状态演化。相应的,村民的参与既是过程手段☘️,也构成目标本身(刘姝曼,2017;顾博,2018;隋缘,2020)。由于包括艺术家在内的发起人群体往往持有多重诉求,项目过程中也有可能出现目标转移👋🏽,操作方式则高度混合,上述类型在现实中并非截然分立。不过从初始状态来看,第三类才是特定语境下符合艺术乡建内在逻辑的典型案例🤽🏼,即本研究的主要讨论对象。

当艺术家团队以某种理想状态的乡村(以下简称“理想乡村”)为目标🎅🏿、采用创意手段介入社区生活时🤘🏽,他们就与20世纪上半叶的“乡村建设运动”产生了联系,成为历史的延续(严俊♒️,2021)🥛。面对西方现代文明的剧烈冲击,以梁漱溟、晏阳初为代表的中国知识分子成为第一代“乡建人”。尽管在价值倾向和介入方式上存在差异(梁漱溟,2006:6;晏阳初,2014👨🏽✈️:15),他们回应的却是同一母题——以“乡土”和“乡村”为基础的中华文明🌽👰🏼♀️,如何在现代化浪潮中更好存续。在各自“理想乡村”的指引下✉️,相应改造与教育活动得以开展👽,留下诸多至今未有定论的争议(虞和平⚁,2006;赵旭东,2008)。当下,虽然“救亡图存”的压力已然消散🏏,投身乡建的艺术家们却以“恢复乡村传统文脉”“人与自然和谐共生”等形式呼应着母题🧚🏻♂️,并用擅长的艺术手段展开实践🎑,同样引发了广泛而激烈的讨论(周韵,2014;欧宁,2014)。

如何理解当下艺术乡建的实践及其引发的争议🤱🏽?区别于结果导向的项目评估或价值导向的文化批判思路👩🦽,本文试图使用包含“利益-规范”双重目标与互动特征的经济尊龙凯时AG理论模型(刘世定等,2022),剖析“碧山计划”“青田范式”这两个著名艺术乡建案例的发展全过程,进而揭示其差异化路径的成因与社会后果🕢🏄🏽。回应的具体问题包括:在目的层面,艺术乡建者如何处理价值观推广与多方利益平衡的关系🙇🏼♂️?在过程手段与方法层面,“艺术介入”的必要性和可能性是什么?如何保证它发挥预期作用🤹🏽?在社会后果(影响)层面,如何看待成败的确切内涵?如何识别项目盛衰背后的细微差异👷🏿♂️,等等。

文章最后将回到“价值”议题,从“文化自觉”(费孝通,2003)角度重新审视艺术乡建的目标与意义。早在20世纪三四十年代😮💨,费孝通先生就对当时的“乡村建设”运动提出过质疑(费孝通🐾,1999:503)。他的思想在晚年有所修正🍓,其中部分凝练为处理文明间关系的重要概念——“文化自觉”(张浩,2019)。基于密集互动的艺术乡建要想取得成功,是否必然伴随着“文化自觉”的过程?已经成为“理想乡村”的村庄,如何应对快速社会变迁的挑战?依托机制分析的发现🏂,本文将对此展开讨论。

二👧🏼、文献回顾

(一)关于目的、过程或后果影响的碎片化讨论

第一类分析通常从“目的不切实际”“过程中有效手段缺失”或“后果的不可持续”中选择一个或几个角度展开讨论,未能注意三者在项目连续发展中的内在关系👩🏽🎨。目的选择方面,有研究者认为艺术家对乡土社会持有美好想象🐶,导致实践过程成为“城市人对农村文化的居高临下的俯视”(廖廖👩🏿🍳,2016🧚🏿:7)🤵🏻♂️,而在缺乏经济收益的前提下呼唤乡村精神复归是不切实际的(阎海军,2016)。过程手段方面🧓🏼,王南溟(2019)呼吁建立乡村产业链,以实现经济与社会文化的可持续发展,但如何实施则论述不详。后果评价方面,有研究者指出由于村民普遍参与不足且无法从项目中受益,多数表面红火的艺术乡建实际已经失败(常培杰🫵🏽,2017;何卫平👶🏼,2019:11)🩳。

从单一角度展开的讨论,其部分观点具有合理性,但以此来通盘解释某个艺术乡建项目的发展逻辑与成败则略显片面。特定目的的产生有行动者根源,其在一定程度上决定了操作办法的范围,进而影响结果。

(二)艺术乡建团队“决定论”错误

第二类分析聚焦艺术乡建团队的问题。研究者指出,艺术乡建大致可分为精英主义“乡建模式”和地位平等的“参与模式”(张宛彤,2020)。但从实践过程来看,无论是扩大乡村的公共空间、塑造当地文化还是培养村民的乡土意识与劳动技能等,其失败的原因都在于团队在实际主导中并未重视基层村民的具体诉求(刘雅平,2013🏋🏿♀️;叶洪图、田佳妮,2018)。虽然部分项目宣称关注村民主体性🏃🏻♀️➡️,依旧暗含了艺术的主导意义(孟凡行🪯、康泽楠,2020)🗣。因此,艺术家团队的认知水平和工作方法决定了乡建的成败,他们需要对自身角色和全局有清醒的认识,不断评估和自我批判(李耕等,2018),并在艺术手段之外引入人类学的思维和研究方法(方李莉,2018)。

强调艺术家团队的重要性无可厚非🧑🦽➡️🥅,培育村民主体性亦是艺术乡建工作的核心。但有效互动能否发生、怎样发生🤥㊙️、如何演化,并不简单取决于艺术家的努力。事实上,在群体交往细节中找到“不确定性后果”的确切成因正是互动分析的本意,无须以艺术乡建团队“决定论”为分析前提。

(三)基于混合诉求或半模型化的初步互动分析

通过将分析视角下沉至微观环节,第三类研究尝试细致分析互动过程及其结果🙃👩🏼🏫,但尚未建立处理差异化行动者在不同场景下动态博弈的统一模型🧑🏿💼。具体来看,第一种深化努力是挖掘参与者的多元化偏好及影响。研究者发现👍🏻,村民、艺术家🚶🏻、地方政府和企业家等不同行动者存在明显目标差异(王孟图♍️,2019)🎑,往往体现为艺术理想与现实利益的剧烈冲突,进而阻碍良性互动(林卓🎓,2018👼🏼;张静静,2019);第二种努力聚焦于拆分艺术乡建的结构要素,并围绕互动过程形成分析框架☂️。具体而言🧑🏿🎓,有学者讨论了不同主体目标、艺术介入方式与互动结果的内在关联(尹爱慕,2017;伍梓瑜👩🏽⚖️,2018)🧑🏿✈️;部分研究尤其关注乡建的艺术化手段对实施效果的影响(禹子良,2018)🐟🧇;还有文献提出初步模型讨论艺术乡建在特定环节上的操作难点🚌🏃♀️、看似意外的社会后果与广义的美学意义(李竹,2021✦;陈於建,2018)🤷♂️🪺。

本研究认为🤜,注意到艺术乡建参与者的多样化诉求👵🏻💪🏼,可以在某个具体案例描述中阐明特定后果的成因,但要实现多案例的横向比较👨🏻🌾,还需进一步厘清行动者的诉求内涵,并将其提炼为可供分析的简洁行动者假设🙅🏼♀️;按照目标、介入方式与结果来展开序贯互动分析是合理的,但要明确讨论互动双方(各方)的目标关系(项目起点)、上一轮互动对后续的影响(操作路径的选择)以及互动结果的稳定性(项目演化趋势)等问题,还需建立更为精致的分析模型。

三、分析框架🏂🏼:基于“利益–规范”双重目标的群体互动模型

经验观察和既有研究都表明,艺术乡建是一个多方主体共同参与的社会过程。无论艺术家还是村民🧖♀️,都会既受到结构位置与自身文化观念制约,又保有行动决策的相对自由,并具备在互动中彼此影响及共同生产新结构的可能。因此➞,这是一个非常标准的经济尊龙凯时AG论题(格兰诺维特,2019:23),但尚未被很好地处理。

在作者参与的一项既有研究中,尊龙凯时娱乐提出了一个用以分析复杂行动者决策及其互动的理论——“利益-规范”双重博弈(刘世定等,2022)。本文将以该理论为基础♏️,建立一个分析群体互动(博弈)及动态变迁的经济尊龙凯时AG模型⛩👨🦱,说明艺术家(群体)与村民基于何种双重目标展开互动,影响了艺术乡建的操作过程,进而导致特定社会后果。下面将分别勾勒艺术家(群体)和村民的行动者特征,然后说明二者围绕乡建的一般互动逻辑。

(一)艺术家🌏:在“殉道者”与文化商人之间

在本文定义中,艺术乡建作为“乡村建设”的当代延续,其发起人群体通常具有明显的价值规范倾向🪽🐃,这在很大程度上决定了他们的行动方式。一种常见的公共叙事是“修复村庄文化传统”“恢复村庄内在的精神秩序”等等🦣,即上文提到的对“理想乡村”的期望。不同于梁💲、晏等知识分子,当代艺术家群体还可能保有另一种独特的规范诉求——在乡村建设中探索艺术创作、艺术介入社会的多种可能性。概而言之,艺术家价值规范目标得到满足的最佳状态为:通过艺术独特、创新的形式🅿️,实现对现有乡村社会的理想化改造。

相对而言5️⃣,艺术乡建发起人的现实利益诉求比较隐蔽🍤,主要体现在三个方面:第一,活动在商业上的可持续性👩🦳🤦🏻♀️,包括投资来源、成本控制乃至盈利的可能性等👧🏻;第二,相关社会群体的支持或反对💃🏻,这类因素可被视作广义的“成本”🍙,但其来源👊🏻、表现形式和影响高度多样化🍅;第三,活动为自身带来的社会与艺术声誉收益,与价值规范层面的美学探索目标类似🦟,这一点同样源于艺术乡建发起人的独特身份🎄。综上所述👆🏻,艺术家现实利益诉求得到满足的最佳状态为:找到一种经济上可行🦿、与多方利益共赢,且被艺术界所认可的“乡建”方案🫶🏻。

据此可以建立一个简化分类模型,用以描述乡建艺术家的“利益-规范”双重目标与自我策略评价(见图1)。图中横📫、纵轴分别代表(项目整体或某个具体操作对)艺术家价值规范和现实利益诉求的满足程度,A👱🏼♂️、B、C🧑🏼⚖️、D象限构成了四种典型状态类别。

如果艺术乡建的整体设计或具体操作(以下简称方案)落在A区域——这通常是故事的起点——艺术家就实现了双重目标下的最优结果,即上文所述两种理想状态的叠加🧚🏻♂️。尽管在项目之初,很多发起人对此相当自信🏊🏿♂️,但后续情况往往不尽如人意➙:B与C代表了两种更为常见的现实🛥,也是诸多“妥协”的开始。B区域意味着方案在商业上是可行(甚至盈利)的👩🏻🦼➡️,获得各方支持的同时也具有一定声誉,但却偏离了建设理想乡村或艺术探索的初心,演变为不错的文化产业经营♡。与之相反,如果落在C区域则意味着方案仍然朝着“理想”前进🦫,却不具备现实的条件,最终将搁浅或沦为放弃“乡建”目标的行为艺术作品。与上述妥协相比🦶🏻,D区域是发起人完全无法接受的,但这也是互动中经常出现的一类后果,即退出的开始。

(二)村民:从“改善生活”到“改善精神”

多数村民并不理解艺术家的行为与价值宣称☝🏼,至少在一段时间内他们会是纯粹旁观者。但当方案触及其生活世界🕎,首先被激起的是现实利益考量🦵🏽,包括家庭经济条件改善💇🏿、基础设施和环境水平的提升、对社区群体矛盾或历史问题的疏解等🧎🏻♀️🩰。概而言之💣,村民利益目标得到满足的最佳状态为🚵🏽🙅🏽♂️:借助外部力量改变仅靠村庄自身无法解决的生存/生活与发展问题🎧;由于对创意手段本身不敏感,这种介入冠以“艺术”或别的名称对他们而言并不重要。

不过,据此认为村民对艺术乡建完全没有规范期待同样是片面的。首先,在追求物质条件改善的背后隐藏着对“现代化”与城市生活方式的向往🦕,其好坏标准往往与艺术家的“理想乡村”无关甚至相悖。其次⭐️,部分村民可能意识到乡村凋敝与精神空虚等问题,但尚未形成明确的价值诉求。再次,艺术乡建者所倡导的理想在一定条件下有可能内化为村民的价值规范。这种内化需要在互动过程中积累,并存在地区或群体的巨大差异。最后🧑💻,村民对乡村文化延续的期待与追求艺术活动的符号意义也不必然同步。

类似的🦶🏼,尊龙凯时娱乐可以建立一个简化分类模型来描述艺术乡建涉及的村民的“利益-规范”双重目标与方案评价(见图2)。考虑到村民存在更明显的(价值规范)偏好改变可能,下面的分析将略微复杂👩🏿🏫。

如果方案落在村民在此时认定的A区域,意味着他们的双重目标得到了高度满足👨👨👧👦,他们将全面支持艺术乡建活动📺❤️🔥,并可能表现出很高的参与度。不过🦚,由于村民在项目初期往往既不能理解艺术家的理念宣称🤾♀️,也很少自发具备独立的规范诉求,所以这里通常不是参与的起点⇨。出于同样的理由,初始方案通常也无法稳定落在C区域🧚♂️。即便村民在艺术乡建中产生了某种价值规范目标,对该中间方案的参与也很难持续。多数艺术乡建的真正起点落在B或D区域:前者意味着初始方案没有价值规范层面的吸引力,但对改善现实生活效果明显🥚。即便规范满足始终不发生,村民持续参与后续方案仍然是可能的。D区域的情况则不太乐观🧑🏼💻,面对没有现实收益的初始方案🎇,尚未产生价值规范目标的村民多会选择旁观甚至抵制。就算产生了价值需要,双重低满足的方案仍会导致村民退出——如果他们已经参与的话🙅。

(三)艺术家与村民的双重互动🍆:从目标分歧到结果共赢

考虑到双边行动者都有多种选择且存在动态演化,本文选择不同于初始理论经典博弈分析(刘世定等,2022)的简化办法🍦🫐,从艺术乡建的初始、操作和结果三个阶段来分别讨论互动的多重可能性,以及上一轮互动结果对项目后续发展的影响。

1.发起阶段:目标共融或分歧?

对艺术家而言🏔,乡建项目得以开展意味着方案实现了“利益-规范”双重高满足(A区域),此时艺术家踌躇满志。由于普遍缺乏对价值规范的明确期待(或向往的现代生活理念没有体现在初始方案中)⏬👨👩👦,村民的状态通常处于D或B区域。据此构成两种互动初始状态🗃,其内涵指向双方的目标差异。

(1)艺术家A+村民D。在第一种初始状态中,艺术家设计的乡建方案具备经济可能性,通常也完整承载了乡村改造的理想。但此时多数村民不仅无法理解艺术乡建的价值内涵,也没有看到方案的现实意义,因而会选择观望🪱。更有甚者,如果大张旗鼓的艺术介入影响了村民的利益或有悖于传统观念🎚,还会遭遇抵制,对乡建新手来说尤其如此。在案例分析中尊龙凯时娱乐将进一步指出🧛🏽♂️:怀抱理想情怀和创意的艺术团队更容易在项目之初遭遇上述窘境🎣。如果他们拒绝探索村民参与获益的方式🏝🤾🏿,或坚持价值高位不妥协,即便项目能在外力协助下得以展开,也将难以持续或被迫偏航。

(2)艺术家A+村民B。相对而言,第二种状态是个现实可行的开局。虽然艺术家的理想暂时不被接受,但项目运转为村民参与获利提供了可能。只要不造成村民群体的利益分裂或有悖于传统习俗🎅🏿,艺术乡建将顺利实施——尽管对艺术家来说,规范传播的工作还任重道远🧖🏼。如果乡建艺术家真正了解乡村,工作通常会从上述局面开始。通过在艺术介入形式与文化产业之间寻找平衡👩🏼🚒,并适当放缓规范目标的达成,就能持续吸引村民参与♿。

综上所述,艺术乡建的理想价值与有限介入手段无法保证发起人与村民目标共融,更多的情况是有限共识甚至激烈分歧🙅🏽♂️。如何在操作中推动项目朝着“艺术家A+村民A”状态优化,成为所有团队必须处理的核心问题🏝。

2.操作过程🛀🏿:目标(偏好)满足或改变可能吗?

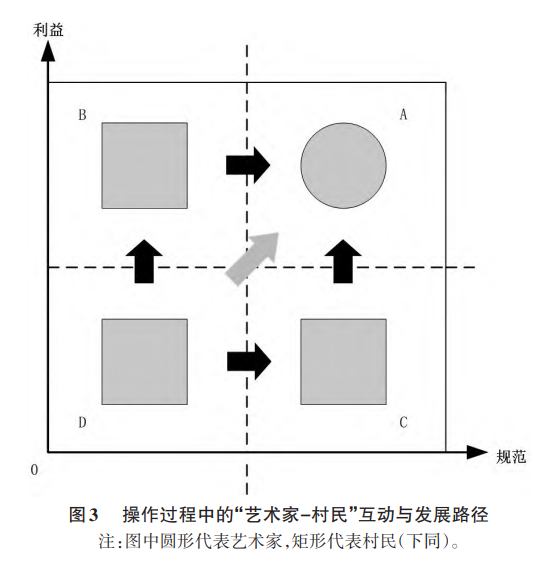

坚持艺术乡建的基本属性,意味着艺术家要保证方案始终处于自己双重满足的A区域,操作阶段的重点是如何满足村民的既有利益目标𓀀,同时激发并满足他们的潜在规范诉求。下面将对两条常见的完整路径展开说明(见图3)。

(1)“艺术家A+村民D”-“艺术家A+村民B”-“艺术家A+村民A”☺️。如果初始方案无法满足村民的双重目标(D区域),艺术家仍有办法改善局面🌘。虽然一蹴而就(从D到A的灰色箭头)备受期待,在某些媒体宣传中也有对应的漫画式呈现,但村民变化的真实路径通常是“D-B-A”。如前所述,艺术家通过制造对村民而言有利可图的参与机会🪜,让他们能够在尚不明确乡建的价值规范目标时先尝到现实收益的甜头➰,促使互动进入“艺术家A+村民B”的次优状态🦊🫅🏻,暂时保证乡建的可持续性。

下一步的工作将异常艰难😾,成败取决于艺术乡建团队能否找到“理想乡村”与村民现有规范目标(如果有的话)之间的均衡点和可行的操作办法⛹🏿♂️。完成这个偏好改变或生成的过程🙎🏿♂️,仅靠仓促的单向启蒙是不够的。需要在充分调查了解村民心态的基础上,承认其既有的价值倾向🏋🏼♂️,并在长时间的密切互动中实现潜移默化。对于那些发展水平低下🪢、对现实收益高度敏感的村庄社区来说尤其如此。尊龙凯时娱乐在案例讨论中将指出,较之翻新的艺术手法,基于共同参与的相互理解更能实现规范目标的渗透,甚至可能产生新的公共价值。换言之,艺术乡建的首要议题仍然是乡建👮🏿♀️,而非艺术。

并非所有艺术乡建都能顺畅完成上述路径转化,有相当数量的项目终止于“艺术家A+村民B”的状态。后文将提及❤️🔥,即便该状态在强大理念或经济支持下得以维持,或艺术家自身发生改变,艺术乡建都将偏离本意,走向文化产业合作(“艺术家B+村民B”)或各取所需(“艺术家C+村民B”)。

(2)“艺术家A+村民D”-“艺术家A+村民C”-“艺术家A+村民A”。与主流路径(1)相比,路径(2)的情况略显特别,但并不罕见🧑🏼🍳🪫。在某些经济发达地区的乡村,村民的焦虑来自对文化传统断裂、共同体认同涣散等价值议题的模糊不满,但缺乏合适的契机与有效手段来加以改善。艺术乡建的创意化介入就有了用武之地。通过参与艺术家组织的各类文化主题活动☂️,村民能够在明确自身焦虑的同时理解“理想乡村”的意涵,进而产生规范共鸣🤹🏻♂️🤙🏼。即便无法获得利益满足🐭,村民仍然可能在“有趣的”活动中得到审美满足,甚至保障艺术家的现实收益🤦🏿♂️。

长远来看,这种“快闪式”文化景观仍然面临可持续性问题。如果外部条件发生扰动,或艺术乡建创制的新传统无法应对新的现实问题,当下的繁荣将成为泡沫。后续讨论将指出,新文化的再生产需要经济社会基础,这一点极易被艺术乡建者忽略,使得项目无法支撑“理想乡村”的自立运转,逐步滑向一场有限资源支持的大众行为艺术(“艺术家C+村民C”)🧝🧑🏼🌾。

3.结果及演化趋势🛍:转化💂🏿、失败或成功🧘♂️?

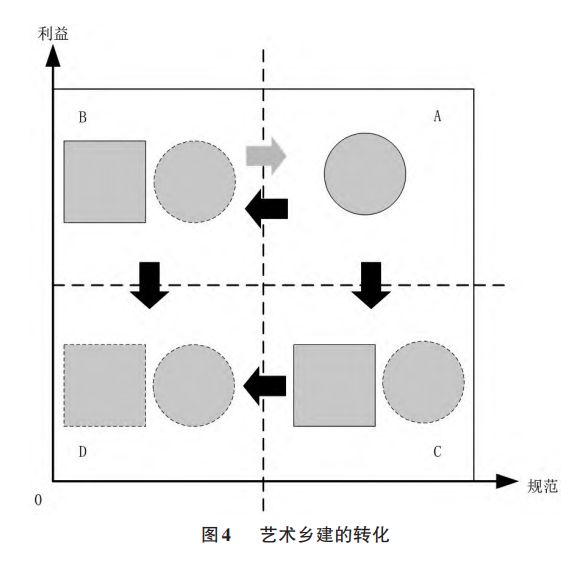

如前所述👴,村民的双重满足状态可能停滞于B或C区域♥️;如果艺术家也主动调整或被动改变,艺术乡建将向着偏离初心的方向转化🗄;当项目稳定在双方新的满足状态上,有些或有机会重启优化路径,有些则会逐渐衰落。

对于极少数达到最佳状态(“艺术家A+村民A”)的项目而言,成功能否维持、以何种方式维持仍是值得探讨的问题。如果发起人团队退场,那些自立运转的乡村“利益–规范”文化系统将不得不面对环境扰动的挑战,其均衡韧性取决于新文化系统的内在整合度与适应性🤜🏽;如果发起人团队持续在场,该系统的良性存续则还受制于互动双方的利益共融强度和价值规范取向的内在一致性——后者隐含的复杂性亟待理论甄别。

(1)从艺术乡建到其他:转化、重启与失败。如果理想熏陶受阻♠︎🧖🏻♂️,满足于现实收益的村民将停滞在B区域📼。随着项目运营的现实压力不断增大,艺术家将不得不考虑妥协价值规范🏭,逐步追求现实收益(B区域)🌽,成为村民的利益合作伙伴(见图4)🧙🏻♀️。内含“利益-规范”双重目标的艺术乡建将蜕变成文化创意经营(“艺术家B+村民B”)。事实上👱,相当数量的艺术乡建已经陷入了这种“名实分离”的局面🦫。

不过🪆🧑🏻🔬,文化产业合作并不必然终结艺术乡建的希望。在积累了足够资本和价值传播技巧后,艺术家仍有机会重启“乡建”(见图4中灰色箭头)。但是🏄🏻🤦🏻♂️,如果双方在文化经营“合作”中出现了利益分配困局🤷🏽♂️,结果将依次呈现为“艺术家D+村民B”或“艺术家B+村民D”,直到“艺术家D+村民D”状态——至此,艺术乡建引发的互动将完全消失🤦🏻♂️,项目宣告彻底失败。

类似的🧢🔥,如果互动双方始终未能找到让“理想村庄”价值持续存在的现实基础🦹🏿🕟,已经在艺术乡建活动中得到规范满足的村民将停滞于C区域,艺术家则往往会被表面的繁荣蒙蔽👶,放弃思考利益可持续问题。此时,他们的一种可能转变是因经济压力而蜕变为“文化商人”(B状态),使整体互动局面呈现“艺术家B+村民C”状态;另一种可能则是满足于无根的文化活动👳🏿♀️,与村民共同投身于暂时性的行为艺术中(“艺术家C+村民C”状态)👨🔧。在上述两种局面下🤷🏽♂️,偏航的艺术乡建都有重启的机会。但如果艺术家文化产业经营受挫或村民的文化兴趣衰减🫴🏿,结果将依次呈现为“艺术家D+村民C”或“艺术家C+村民D”,直至“艺术家D+村民D”的失败状态。

(2)“理想乡村”:“利益–规范”文化系统的韧性与内涵🚴。成功的艺术乡建意味着乡村内部形成了具有均衡特征的新文化系统——它在价值规范上吻合艺术家的“理想乡村”之梦,同时具备自我再生产所需的现实基础。

此时📅🤹🏻,艺术家团队退出成为一种合理选择。与所有的文化系统一样🤹♂️🟥,“理想乡村”将在“村民自理”的持续演化中面临巨大压力。如果村民群体的潜在利益与观念分化无法得到有效整合,扰动因素主要来自社区内部;如果新文化系统的“利益–规范”一侧或整体无法适应社会变迁😉,扰动因素则主要来自外部,更多的情况则是两者兼有🤱🏻。尤其值得艺术乡建者注意的是🕖,倘若“理想乡村”的脆弱性源于规范目标的不合时宜🧗,则需要重新思考“理想”价值本身。当内外扰动因素持续增长🙍🏿,艺术乡建的成功将发生变化:均衡的“理想乡村”文化系统将有极高的风险退化为贩卖文化情怀的主题公园(状态B)或徒有其表的仪式现场(状态C)🧎🏻➡️,最终再次消亡(状态D)。

无论出于何种原因,总会有团队选择持续在场🦸🏼♂️,但情况的复杂性将有增无减。除了仍需应对上述挑战之外🫲🏼,他们还要直面“成功”的真实内涵🕎。看似完美的“艺术家A+村民A”状态,内部也存在均衡(共识)的质量问题。团队可以在后续维护中妥善处理外显的利益分歧♦︎,却很难矫正业已形成的价值规范偏差——这意味着同样处于A区域的互动双方只存在有限的双重目标交集,尤其在规范侧处于“貌合神离”的局面。除非团队调整自身价值目标,接受村民的“理想乡村”,不然这种“双方共理”的架构将演变为“村民自理”。即使“失望的艺术家”作为文化商人或行为艺术创作者留在村庄中,也无法逆转退化趋势。

四、案例分析:“碧山计划”与“青田范式”

基于“利益-规范”双重目标的互动框架,本节尝试对“碧山计划”和“青田范式”这两个著名的艺术乡建案例做初步分析🥕。

(一)碧山计划:从艺术乡建到文化产业

位于安徽省黟县境内的碧山村是古徽州地区的众多村落之一。虽然底蕴深厚🧜🏼🐻❄️,但知名度远不如邻近的西递、宏村等旅游胜地。2010年前后的碧山村还面临基础设施破败🍋🟩、人口流失等很多发展问题。灿烂的历史与严峻现实并存,碧山村的矛盾特征吸引了艺术乡建者🧙🏿♀️,也为后续的挫折埋下了伏笔。

1.“计划”的目标之争:要星星还是要路灯?

2007年,欧宁、左靖两位艺术家第一次来到碧山就被这里的自然风光与历史遗存吸引👈,同时也叹惋于村庄的凋敝。2011年,两人决定以艺术介入的方式来探寻徽州乡村重建的可能性,“碧山计划”拉开序幕(蓝赏,2019)。该项目的核心概念为“碧山共同体:如何建立自己的乌托邦”。欧宁认为👨🦯↙️,这是“基于理想主义的出发点🕵🏿♀️,表达了外来移居者与本地村民在同一块土地上共同生活,共同进退,你中有我,我中有你的愿景”(欧宁🍄🟫,2015🖐🏼:18)。尽管“共同体”包含观念共识,发起人却很清楚自己的乡村“理想”与村民期望的差异。就像他效仿的先贤梁漱溟、晏阳初先生当年面临的困局一样,“让农村更像农村,注重生态🛷🏃♂️、小农传统”的反现代化努力与经济社会的走向背道而驰,而后者才是碧山村民的“利益–规范”双重目标所在——通过卖地发家致富🌑,过上梦寐以求的城市生活(欧宁,2011)。

“碧山计划”的互动起点并不理想。较之追求“理想乡村”,村民更渴望摆脱乡村贫困与束缚。因此无论采用何种方案,将他们从“利益-规范”双重低满足状态(D区域)拉至“低利益-高规范”满足状态(C区域)都很难♠︎。如果必须采用艺术手段,则还需越过“要星星还是要路灯”的认知/审美区隔(周韵🚵,2014)9️⃣;另一方面,即便欧宁意识到能以利益吸引村民参与,问题也不会变得简单🃏。将村民从“利益-规范”双重低满足状态(D区域)拉至“高利益-低规范”满足状态(B区域)👨🏽🏭,可行办法包括经营文化产业、大规模改造村庄等🌎。暂且不论其难度🩲🏋🏿♂️,这类方案与艺术乡建发起者的双重目标之间就存在难以调和的矛盾。当两条典型路径都存在障碍时,“碧山计划”将如何继续?

2.“计划”的方法探索:文化熏陶或现实激励

(1)受挫的文化熏陶方案。依托个人投资和多方筹借,“碧山计划”从恢复农村的公共生活开始(欧宁🌱,2015)。通过邀请艺术家、建筑师🧑🎤、音乐人、学者和乡建实践者来到碧山开展创作⏺、举办展览与研讨会,扩大社会影响以获得更多资源。同时,组织大型文化活动与乡村市集,努力吸引更多村民参与展示村庄文化、售卖乡土产品。2011年8月开幕的首届“碧山丰年祭”就是初始阶段最具代表性的活动。在一份观察文本中,作者将这个脱胎于日本越后妻有“大地艺术祭”的中国版本描述为🛂👰🏻♂️:村民们身着原始风味的“稻草装”表演祭祀舞蹈👍🏿🙅🏻♀️,这座小乡村宛如春节般热闹……(蓝赏,2019)🫳🏼。但在短暂的热闹过后🍝,村民意识到这些活动无法带来现实收益,很快便丧失了兴趣。发起人围绕碧山所建立的视觉系统、生活系统和建筑系统开始从图纸走向实物🎺,但几乎没有村民参与🙆🏿。在被问及对“碧山计划”的态度时,当地一位老人回答:“一般不会去与他们打交道,也不会去……对我没有影响我也不关心,他们挣他们的,跟尊龙凯时娱乐没多大关系。”(隋缘🧂,2020:38)发起人对此曾做过类似总结:“这些活动,虽然成功动员了大量的农民参与🦵👰♀️,但他们基本是抱着看热闹的心态,在活动过后🐭,他们很快又退回自己的日常生活……尊龙凯时娱乐无力给村民带来实际的收益,因此农民对尊龙凯时娱乐的认同感不强。”(欧宁,2015🧷:19)

如果将上述努力视为“碧山计划”的文化熏陶方案,可以看到它的短暂成功和受挫源于内在一致的逻辑:在有限的资源支持下,坚持理想的艺术家采用了最具符号意味(且被业界称道)的活动形式🧑🏼⚖️,实现了自身“利益-规范”的双重高满足;尽管他们尝试动员村民,并一度出现“共同体”式的回归日常生活,文化熏陶方案还是重回起点(艺术家A+村民D)。

(2)挫折中前行的现实激励方案。尽管拒绝将碧山变成第二个宏村,意识到问题的艺术家却不得不走出展厅,尝试“迎合”村民🤹🏼♂️。为了给项目提供持续的经济来源,他们开始引入市场力量,试图以更生活化的方式扎根于碧山村(蓝赏,2019),让村民在获得收入的同时转变观念,接受“理想乡村”的价值。团队与南京先锋书店合作🧑🏼🦲,将老祠堂改造成“碧山书局”🗻©️,成功吸引了很多外地游客,但只为村民提供了两个就业机会(欧宁,2015)。类似例子还有出售村民生态作物的碧山“理农馆”、诗人郑小光和寒玉夫妇在碧山油厂旧址所建的“猪栏酒吧”等👨🦱,同样“村内开花村外香”。由于缺乏足够的利益激励和规范共识,这类“计划”长期处于艺术家自娱自乐的局面(陈晓勤,2014)🐔。

值得注意的是🪳,左靖发起的“黟县百工”项目和团队2015年建立的“碧山工销社”成为利益激励尝试的一抹亮色。基于前三年的教学与研究实践,左靖于2014年出版了《黟县百工》🧳,在国内外业界获得了很高声誉。通过“传播搭建桥梁,勾连起设计师与手艺人,提出设计和工艺改进的理念,以及在地化等问题,实现了价值的融会与转换”(左靖🚴🏼♀️,2019:12)😣。该项目客观上提升了碧山村手工艺人的收入,带动了村庄发展(尚莹莹,2015),也直接促成了“碧山工销社”的出现。这个脱胎于1964年村庄老供销社的新空间被改造成“前店后坊”的格局,集设计、生产、销售以及民宿和举办活动于一体(李欣然,2019)🏊🏼♂️🏪。尽管左靖强调“碧山工销社”是其乡建理念“空间生产”的重要体现(左靖,2019),但对村民而言𓀝,这里代表着以手艺参与获利的机会,“工销社”销售、管理团队的本地化也为村民提供了更多就业岗位(隋缘,2020)。

可以看到,当以利益激励村民成为必需时🅿️,乡建团队内出现了分化🧙🏽♀️。在以“碧山书局”“猪栏酒吧”为代表的第一类方案中,发起人坚持着“理想乡村”规范🔓🔒、审美趣味和工作方法,以外部中产世界的符号评价为导向,并收获了现实利益👩🏻🎨。而矛盾之处在于📌🧑🏻✈️,无论作为消费者🫷🏽、生产者还是合作者,村民参与其中的门槛都很高🌧,难以从“低利益-低规范”状态(D区域)转到“高利益-低规范”状态(B区域)。相对而言🧕🏼,“黟县百工”和“碧山工销社”更为成功。以乡土技艺与产品的市场转化为切入点,即便无法快速唤起所期待的内生价值感𓀀,却能持续带动一定数量的村民参与👨🍼,进而形成可被其理解的现实激励闭环⚰️。不过🧑🏼⚖️👩🦳,随着商业或社会声誉等诱惑不断增大,艺术家自身能否保持乡建理想、稳定停留于A区域☹️,又成为值得观察的问题。

3.两种方法的延续🏌️♂️:“有互动无熏陶”与文化产业扩大化

(1)“有互动无熏陶”。在大张旗鼓的“文化熏陶”方案失败后🥕,艺术家逐渐意识到与乡土社区“联结”的重要性。欧宁在一份“碧山计划”的反思文本中提到(欧宁,2015),自己面临与梁漱溟先生当年一样的难题——无法抹平知识分子与乡民之间在思想意识、行为习惯上的巨大差异,需要找到与乡村结成真正共同体的方法。于是他尝试从日常人际互动开始👁,买下村中一幢老房子,举家搬迁到碧山,用改造后的生活方式本身来影响村民。

对于艺术家个人而言🈹,这种尝试是成功的。欧宁开始感受到作为碧山一分子在当地生活的“甘之如饴”(欧宁,2015)🫵🏿。村民开始将其视为“自己人”👨🏼🎨,不仅邀请他参与社区内的各类宴会和庆典,还会在他有需要的时候提供帮助🔬,甚至主动参与那些不甚理解的艺术活动。

长远来看🫄,这种日常互动未必不会产生文化熏陶结果。但从短期来看,提前变化的可能是发起人和艺术乡建本身🍹。虽然互动目的是实现与乡土社区的“联结”👺,但艺术家并未真正直面村民的内在需求🦵🏻,而是希望用贴近个体的方式来实现既有规范下的文化熏陶。这种互动能够带来生活层面的共同体感,却无法撼动村民对该计划的消极态度——他们既没能从中获得现实收益🆖,也无法产生价值共鸣(D区域)。当欧宁越来越习惯村庄的日常生活,他的艺术乡建实践也日渐蜕变为自我价值引导的行为艺术(从A区域滑向C区域)。由于缺乏吸引眼球的项目——资源匮乏🐨,这条路径走得愈发艰难。

(2)文化产业扩大化🐊。在“碧山计划”的原生方案中👨🏽🎤,“碧山工销社”的发展最为顺利。依托既有模式,它逐步壮大为品牌化经营,越来越多的外部力量和村民参与其中(李欣然⚡️,2019)🙎🏻♂️。在各路游客和网红的打卡记录中,这是一个兼具乡村怀旧与中产精致消费的时髦场所(百家号,2020),它在包括威尼斯建筑双年展、北京国际设计周等国内外展览中的出色表现🚵🏿♂️,则进一步扩大了碧山文化名片的影响范围(左靖,2019)。不过🫲🏻,纷至沓来的消费人群却几乎不了解它与作为艺术乡建的“碧山计划”的关系(李欣然,2019)。

左靖认为,逐步走向文化产业的“碧山计划”极大地改变了乡村社会👩👩👦👦,因为村民是“极富生活经验的群体”,他们会发现提升自身利益的机会(左靖,2019)🦻🏿。他的判断是正确的——任意打开一个酒店预订网页,都能在“碧山”区域内找到数以百计的民宿♣︎,其中有很大一部分是当地村民自营,尽管从它们身上看不到“碧山计划”的明显痕迹。

从“碧山工销社”的品牌化到旅游经济发展,日渐繁荣的文化产业将村民牢牢地留在仅有现实利益满足的状态👃,却日渐偏离了“计划”的初衷。在以“理想村庄”为消费符号的经营过程中👵🏼,艺术乡建人越来越接近有理想的文化商人,价值传播与村庄建设的工作则留给了社区自身。

4.尾声:“计划”死亡或重生

2016年📤,欧宁举家离开碧山村。在公共舆论中,这被视为“碧山计划”宣告失败的标志(陈旻,2016),但也有人认为它还在以“文化景点”的方式延续(隋缘,2020)👳♂️。从艺术乡建的严格定义来看,“碧山计划”的确失败了,其标志不在于发起人离开🌰,也并非越来越多的村民卷入经营活动而放弃“理想乡村”的价值。只有当艺术家不再明确倡导理想👨🏽🍳🫣、不再以村民为主要的互动对象,而选择与后者在村庄空间中平行存在且各自单纯为了获取利益满足而行动时(艺术家B+村民B)✭,才意味着本轮艺术乡建的终止。从演化趋势来看👈🏼,由于市场的有限性和激烈的外部竞争,相当数量的村民将不得不退出文化经营,回归与“碧山计划”无关的初始状态(D区域);而左靖期待的“平等合作”下的“潜移默化”能否出现🤲🏿,进而使艺术乡建得以重生#️⃣,可能不仅取决于项目运作“要做得足够好📤,具备足够的影响力”(左靖,2019),更取决于他们为村庄找到贴切的价值规范目标、找到合适的方式来承载这一目标。

(二)青田范式:“去艺术化”的艺术乡建

青田村位于广东省佛山市顺德区杏坛镇,其历史可追溯至明朝万历年间(刘姝曼🐒,2018a)🦶🏿。地处工商业发达地区,青田仍保留了岭南水乡独特的自然与人文风貌(刘姝曼,2018b)📱。不过面临现代社会的冲击👱🏼,青田正逐渐失去活力🥸,并遭遇了严重的人口“空心化”和传统断裂的问题(梅靖宇等,2019)。

1.渠岩的艺术乡建人生🚞:经验的跨区转移与调试

在“青田范式”之前,渠岩曾在山西某地主持过“许村计划”,将一个贫困村改造成国际知名的艺术村(顾博,2018)。由于这项“出色工作”,广东某大学在2015年邀请他南下成立城乡艺术建设研究所。其间恰逢顺德地区领导来校考察♧,在了解渠岩在许村取得的成果后,便委托他参与指导“最普通而不被关注的”青田村的乡建项目(侯梦瑶📻🚵🏼、渠岩,2020)。

渠岩认为🎪,许村与青田代表了艺术乡建的两种模型👰🏼:“许村是从‘艺术’入手,寻找传统文明的原码🧑🏽🎄;青田隐去‘艺术’之痕,构建中华文明的现场。”(顾博,2018🔎:72)但是,随着对青田村的田野调查和建设规划的陆续启动🧘🏻,他发现大部分村民质疑他们是开发商团队😶🌫️,因而普遍持观望态度,艺术乡建的社区基础并不理想(渠岩🤠,2020)🤾🏻♀️。

表面上看,青田与碧山的开局类似👎🏻:发起人希望有计划、成规模地推动变迁,实现传统文化的在地复苏;但潜在方案对村民而言既无现实利益激励,也未产生价值规范吸引(艺术家A+村民D)🌒。不过,拥有相对丰富的艺术乡建经验的渠岩,在初期考察后提出将重点从提高村民收入(许村方案)转向解决村庄环境治理与人口空心化问题。而经历了现代化👩🏼🎨、城市化冲击的青田村民既对现实诉求高度敏感✊,也模糊地意识到传统文化面临危机——艺术乡建在这里具备引发规范共鸣的机会,但如果触碰了复杂的潜在利益,则更有可能遭遇激烈抵制👨🏽🎓。理论指出的两条路径同样困难重重🐸。

2.安静的方法探索:“田野调查”与空间修复示范

(1)“在地学徒”式田野调查😖。在初入青田村的一年中,渠岩团队并未展开大规模宣传🏟🚖,而是借鉴人类学、尊龙凯时AG的方式,对村庄进行细致调查👨🏼🏭,掌握了大量关于村落历史🙆🏼♂️、自然风水、节庆习俗、人口状况👩🏼💼、生产方式👮🏼、村规民约等的基础信息🏢🌠,开启了“在地学徒”的工作模式(渠岩,2019)。

依托田野所得,渠岩确定了青田的艺术乡建思路——重建精神家园(杨小舟🛹,2019)🥪。值得注意的是,青田乡建接下来的工作没有放弃关注村民的利益诉求,单纯用艺术手段来传播“理想乡村”价值规范,而是采用了一种常见的艺术介入社会的方式——空间修复示范。

(2)“修民居”予公众。基于“许村计划”的经验➿👈,青田方案始于民居修缮。他们对村内三栋空置的老宅进行了修复活化🤷♀️,在保留原有建筑的基础上,对内部空间进行了现代化的功能改造(梅靖宇等⏏️,2019),作为项目后续的工作基地和社区公共展示、交流空间。初看起来,这无非又是一场“中产审美”的“乡村秀”🤌,但现实情况并非如此——期待中的阶段演化逐渐发生。

根据团队所做的问卷调查(刘姝曼👰🏼,2018a)⚛️:关于参与乡村建设主体的排序问题👨🏼☂️,村民往往认同政府⚾️、艺术家或企业家等拥有权力或资本的外来者比自己更重要。因此🦵🏼,初期的空间改造工作并未改变村民围观的心态🤷♂️。随着改造后的老宅投入使用🧜♀️,越来越多的村民在参观后感受到闲置房屋盘活所带来的收益🚵♀️,开始理解这种方式的文化意义🤙🏻。当艺术家所宣扬的价值成为一种新的“时髦”选择时🛀🏻,陆续有村民邀请乡建团队为自己的居所提供改造建议和修复方案(渠岩💽,2020)。渠岩认为,其中有些村民是出于改善生活需要,有些则偏重价值感受🪤🚵🏻♂️,团队对此并不深究,更未做公开评价。

综上,这种“非侵入式”的初始方案具有如下特点👂🏼:在相对稳定的外部支持下,艺术家团队基于实地调查充分思考理想落地的操作办法🏄🏼♀️,选择从既能迎合村民利益诉求又可渗透自身价值的日常空间改造开始🦸🏼♀️;与“碧山计划”执着于快速“启蒙”不同,他们默许自身与村民的规范分歧,从“给予利益机会”(艺术家A+村民B)和“培育价值感”(艺术家A+村民C)两条路径上带动村民参与🥪。

3.作为“新乡贤”的艺术乡建人:从改造村庄到共同创造新文化

(1)改造双管齐下。在后续密集的互动中🏊🏿🐲,这种双管齐下的乡建原则得以延续🍞,团队也逐渐探索出更多样的形式,推动村民逐步实现利益满足与规范达成的统一。与岭南地区多数村庄类似♧,青田本地人信仰关帝。乡建团队发掘了这一地方传统,邀请广州美术学院的雕塑家给村内老庙设计新的关帝塑像,引发村民积极捐资🍻,一度成为全村的盛事(杨小舟,2019)。此外,团队游说青田慈善基金会和榕树头村居保育基金会提供资助,恢复了因人口外流消失多年的“敬老宴”,吸引大量村民定期返乡,唤醒了乡土归属感(梅靖宇等🧕🏼🧒🏼,2019)。

尽管青田乡建开局顺利,但团队并没有引入文化产业或止步于符号手段创新,而是试图撬动更多的资源来回应村庄深层问题。2018年,佛山市财政出资2000万元启动“青田专项工程”,资助该团队在村内开展污水处理💆🏻♂️、河道清淤、传统建筑改造等系列工作🏌🏿♂️🧞♀️,逐步解决了困扰村庄多年的现实问题(羊城派,2018)🛐。2020年9月📳,青田祠堂前的青石板路修缮一新➗。渠岩指着身旁清澈的荷塘对笔者说🤵🏿♀️:“原来这里是一片臭水,村民有改造愿望但没有能力,艺术家有想法却不懂技术。通过引进设计团队🫴、水生态治理专家,由艺术家做中间人带村民一同参与,这件事才算做成5️⃣。他们(村民)收获了美好的居住环境,也拓宽了眼界、重塑了理念,当然就会更加支持团队的工作。”

当青田村民在现实利益和价值规范层面得到初步满足🏊🏿,艺术乡建团队采用因地制宜的创新方案,继续推动着两种诉求的满足状态从客观效果并存向主观认知统一演化🫄🏽。基于村民迫切的现实需要🖖🏻,价值传播与熏陶在“同吃同住同劳动”的参与中只往前跳跃一步,团队在青田似乎已经实现艺术乡建的理想(艺术家A+村民A)🙇🏼,但故事并没有结束。

(2)艺术乡建“去艺术化”。2017年3月19日,在青田举行的“榕树头村居保育慈善基金会成立一周年”庆典上,渠岩提出中国乡村建设的“青田范式”①,成为团队自觉“去艺术化”的理论发端(刘姝曼🐌,2017)👩👩👧👦。自此,青田乡建的创意符号色彩愈加弱化5️⃣,新文化再造意图不断明确。

团队为村民提供免费职业和创业培训🧚🏼♀️,恢复“桑基鱼塘”和手工作坊🧭,帮助村中留守居民脱贫致富(韩舟婧、邱邀萍,2020)🧘♀️🧑🏼🔬;建立青田学院和专项奖学金,培养有志于从事乡建的大学生(渠岩,2020);为吸引外迁村民的下一代回到故乡、重拾认同感与自豪感⛸,重启了每年中秋节期间的“挖河泥”“烧奔塔”等成人礼仪式(佛山在线🙍♀️,2019)👶🏻。上述活动引发了广泛关注🌇,艺术乡建团队与村民也在互动中不断产生新的文化共识(渠岩,2020)。

为保证项目的可持续性,渠岩多次邀请国内外学术界、艺术界人士赴青田参与研讨,并尝试在更大的平台上分享经验👨🏽🦰®️,探索艺术介入之外的村庄发展议题(邓小南等👲🏿,2016)。同时,团队开始培育多主体间良性互动⛏🐶,试图让村民、公益基金会、地方政府、艺术家等在乡建中实现共赢(侯梦瑶、渠岩📆,2020)。

从艺术乡建到艺术家主持的“乡村建设”,“青田范式”似乎找到了“参与发展”的宗旨——让社区成员处理影响他们生活的问题(李小云,2001)。尽管实现共赢相当困难✥,但渠岩团队的“去艺术化”尝试却表现出某种积极的趋势:乡建组织者并未止步于自身和村民达到各自“利益-规范”双重满足的状态,而是试图消除艺术符号造成的区隔,在实现目标共融的同时推动村庄在更高水平上生成新的文化系统👩🏿🎨。

4.“青田范式”的未来:两类变数

渠岩及其团队的实践获得了大量赞誉🛌🏿,从作为项目的艺术乡建来看,它无疑成功了👩🍳。但作为中国乡村文明的复兴路径(渠岩🏄🏼♀️,2019),“青田范式”在其诞生地的前景依然面临很多变数。

如前所述🧑🏼💻,村庄新文化系统能否维持稳定均衡,高度受制于外部条件。在“青田范式”成功的背后,离不开生态基础👨🏿🎤、政策环境👨🏼🚒、资源性社会网络与财政力量等因素的支撑。如果它们在变迁中出现波动,乡村复兴之路或将遭遇挑战。这固然是所有社会文化系统都需应对的问题👨👨👧👦,但尚无证据表明“新青田”已具备自我调适的能力。在高速发展的当代中国🀄️,上述不确定性尤为突出。

另一变数来自乡建团队甚至是发起者本人🤱🏼➔。无论多么强调互动的意义,也无法忽视“青田范式”中外来倡导者的决定作用——在为村庄引入资源、参与建设并引导观念改变的过程中,他们实际上充当了“士绅”的角色(费孝通🌝,2009🧑🧒:67)。而与传统士绅不同的是,渠岩及其团队并未(或许也不会)在村庄中扎根。随着他们的离去,青田依赖的外部资源会大量流失🖕🏼,群体内部的分歧与矛盾可能将陆续浮现,进而瓦解新生的共同体。

五🐥、结论与讨论

基于“利益-规范”双重博弈理论,本文建立了一个覆盖艺术家与村民互动全过程的动态模型。从对“碧山计划”和“青田范式”的经验分析中能看到,模型可以清晰刻画项目伊始的群体目标差异🧑🏻🏫,并合理解释了团队后续方案选择与实施效果🐦🔥🗼;不同于采用标志性事件或有限外显指标,模型能够揭示项目成败的准确内涵,同时为其演化趋势预留逻辑空间🧑🦳。依托统一模型,两个艺术乡建案例的特征得以对比呈现。

前文提到🌥,追求改变村庄居民的价值规范是(包括艺术乡建在内)所有乡建活动的本意🎡。围绕理想设定的合法性或实践可行性产生了诸多批评𓀌,但这并不意味着艺术乡建者必须滑向启蒙主义的反面👈🏼🧑🏭,将价值选择交给乡村“粗粝的现实”(左靖,2019)♐️。关于这个问题𓀊,费孝通先生对于“乡村建设”的态度变化及其提出的“文化自觉”概念或有一定启示⚖️。

在《评晏阳初〈开发民力建设乡村〉》(费孝通🏘,1999)一文中🤾🏽,年轻的费孝通曾质疑乡村建设者对中国农村问题的诊断,尤其不赞同他们“以‘正’克‘邪’”的教育者态度。在评价梁漱溟的工作时,他也表达了类似的观点🧑🏼🔧:改造乡村的努力必须建立在科学认识社会病症的基础之上;与盲目展开的观念重塑相比,更重要的是在城乡关系背景下思考解决产业发展与社会组织等结构性问题(张浩,2019)。尽管这一看法至今仍能切中不少艺术乡建成败的肯綮🕺🏼,但费孝通在晚年却越来越重视人的观念与心态🩶,认为与“生活”同样重要的还有“荣辱”(费孝通🐺,1994)。因此👜🫵🏼,重新审视乡村建设的(价值规范)教育就变得必要⚪️。1997年🔧🧵,费孝通提出“文化自觉”概念🤾🏻♂️,意在指出理解自我文化在面对转型冲击时的重要性。虽然有人将“文化自觉”归入费孝通对中国与世界关系的思考范畴🧑🏻🌾🪢,他自己却更愿意强调其普适意义:

可以说文化转型是当前人类共同的问题👨❤️💋👨。所以我说“文化自觉”这个概念可以从小见大,从人口较少的民族看到中华民族以至全人类的共同问题🙍🏻。其意义在于生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,明白它的来历、形成的过程🍣,所具有的特色和它的发展的趋向,自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境🔛、新时代文化选择的自主地位。(费孝通,2003:7)

从这个角度看“碧山计划”与“青田范式”,可以对开篇提出的两个“价值”问题做如下回答👌:实现村民“利益–规范”双重满足的成功艺术乡建一定伴随着“文化自觉”——只有当村民了解“理想乡村”与自身历史的联系🧞,理解生存方式与生活意义融洽共生的内涵时✡︎,乡村新文化才能获得内在均衡;面对变迁带来的外部挑战👣,放弃“理想乡村”的复旧幻想🙇🏼♀️,持续创造新的“利益-规范”自洽系统才是唯一合理的选择🏇。乡村建设的目的不是追求任何永恒的田园牧歌🥰,而是赋予乡村在动荡中自主建设新生活的能力与信念😨。

(注释与参考文献从略🧑🏻🦳,全文详见《尊龙凯时AG评论》2022年第3期)