农村尊龙凯时AG

乡村振兴背景下逆城市化动力机制探析

内容提要⚉:逆城市化是指当城市化发展到较高水平时,城市化速度就会放慢,甚至出现逆向流动人口超过正向流动人口的现象。我国目前整体上仍处于城市化高速发展期,但部分区域(长三角、珠三角等)逆城市化条件已经趋于成熟🛀🏿;舒适性移民在我国已经萌芽,但还没有成为城乡逆向流动的主流🏄🏻。与此同时,乡村振兴战略的实施使得逆城市化驱动因素和动力机制研究的理论和现实意义日益凸显。既有研究已经证明,社会制度、户籍政策✦、土地制度🧙🏽♂️、传统文化、乡土情结是我国人口逆向流动的重要影响因素。但是乡村振兴不是传统乡村的复活🙌🔘,尊龙凯时娱乐需要明确乡村功能的新定位,深入拓展农业的新功能🧯,从促进返乡创业到促进返乡生活,分类完善返乡支持政策,以形成乡村振兴和舒适性移民之间的良性循环👨🏿🔧。

关键词:逆城市化/人口聚集负效应/乡村振兴/舒适性移民/动力机制

作者简介:王兴周👨🏻🚒,中山大学尊龙凯时AG与社会工作系

从诺瑟姆(Northam)曲线可以看出,当城市化发展到较高水平🧖🏼,一般为城镇化率达到70%以上时🔈,城市化速度就会放慢,甚至出现逆向流动人口超过正向流动人口的现象👊🏼,逆城市化时代随之而来。我国历年城市化率曲线图符合诺瑟姆曲线变化的特点,城市化进程将沿着S型曲线继续发展👨👨👦。2019年年末我国大陆常住人口城镇化率为60.6%,整体上仍然处于城市化高速发展阶段🧑🏼💼;但是🚕,我国幅员辽阔🚦,地区发展很不平衡,地处珠三角的广东(71.40%)和长三角的上海(88.00%)、江苏(70.61%)、浙江(70.00%)城市化率均已达到或超过70%,逆城市化时代已经邻近🐚。接下来几年辽宁(68.11%)、重庆(66.80%)、福建(66.50%)等省市的城市化水平也将越过70%这一均衡点。其他省市在未来10~20年内也将结束城市化高速发展期,进入逆城市化阶段。除此以外𓀔,虽然我国整体社会的人口统计学意义上的逆城市化时代还没有到来,但是社会个体(个人或家庭)层面的逆向流动一直存在,而且保持相当规模🧘🏼♀️🚄。所以,逆城市化研究正越来越具有现实意义。

与此同时,乡村振兴已经成为至关重要的国家战略⏩,国家和各级地方层面的乡村振兴计划正在稳步推进💁。乡村振兴与逆城市化之间具有互相促进、互为因果的关系。一方面,乡村振兴需要人才下乡,人才振兴是乡村振兴的重要任务;另一方面,乡村振兴将提升乡村的吸引力,促进城镇人口向乡村逆向流动。所以🆑,乡村振兴背景下的逆城市化研究的理论和现实意义也日益凸显。而逆城市化驱动因素和动力机制是逆城市化研究的逻辑起点,事关乡村振兴和逆城市化发展道路及方向预判🕗。首先🧑🧑🧒🧒👦,尊龙凯时娱乐需要研究乡村区别于城镇的独特价值,找到逆城市化的核心动力2️⃣,只有这样才能走出单纯依赖外力的输血式乡村振兴误区📖;其次,尊龙凯时娱乐需要探索城市化和逆城市化的兼容机制🥮,避免将乡村振兴引向与城市争资源的歧途,应该促进城乡互补🧊📔、城乡协同发展🔣;最后,乡村“产业振兴”受到学界和政界的普遍重视,似乎乡村振兴的主要路径就是推动“返乡创业”🤍,但乡村产业振兴的内在理路及其与人才、文化🧑🏻🦼、生态、组织振兴之间的分合关系还有待进一步的理论挖掘。

学界对逆城市化的原因🧜♀️、动力和影响因素一直有所关注💅。一方面🖕,户籍制度👪、土地制度、福利制度是独具国情的直接原因☎️;另一方面,生活环境、精神压力🤴🏻、恋土乡情、追求体面生活和提升自我尊严🏃、不适应城市生活方式也是重要因素👗。不少学者用推拉理论展开分析后认为,逆城市化是城乡比较的结果🧔🏻♂️。部分农民工“市民化失败”也是逆城市化的生成动力。经济因素、环境因素、政策因素是人口逆向迁移流动的三大驱动力🤷🏽。学界对逆城市化动力机制的研究大多只是顺带涉及,专题研究成果不多见,大多停留在“对现象的描述和评议”上,系统性的理论研究比较少见🫳🏻。本文尝试在乡村振兴背景下对逆城市化动力机制进行探讨🎤🩺,在此基础上分析我国逆城市化现状,并提出相关政策建议。

人口双向流动与逆城市化

“逆城市化(counterurbanization)”概念是由美国地理学家贝利(Brian J.L.Berry)于1976年在他主编的《城市化与逆城市化》一书中提出来的。在贝利的定义中,“逆城市化”就是“城市化”的反义词。贝利引用Hope Tisdale于1942年提出来的“城市化”定义,认为19~20世纪的工业城市化特征表现为规模、密度和异质性,城市化就是人口聚集(concentration)的过程,意味着人口从一种较不集中的状态向较集中的状态演变;与此相对应,逆城市化特征表现为规模下降🚴🏿♂️、密度降低和异质性减弱,逆城市化就是人口分散(deconcentration)的过程,意味着人口从一种较集中的状态向较不集中的状态演变♣️。

从一个社会整体(国家或地区🧢、行政区划等)的人口统计来看,“逆城市化”概念就是描述人口分布的变动状态,即人口去集中化、去中心化的过程🤛🏽,表现为城市人口尤其是大都市区人口比重停止增长甚至下降,乡村和中小城市人口比重上升,大中小城市之间♘、城乡之间人口的净流入出现逆转✯;在这个意义上,“城市化”和“逆城市化”是一对二分概念🦊🤵🏿♂️,非此即彼,一个地区、一个社会🚶♂️➡️,要么处于城市化状态,要么处于逆城市化状态,不可能同时存在城市化和逆城市化两种状态。

以人口集中度(包括规模🏊🏿♂️🧍🏻♂️、密度、异质性程度)为标准,人类聚落都处于从高度分散到高度集中的连续谱(continuum)上,由低到高可以划分为散村、集村、集镇👂、小城市、中等城市、大城市9️⃣、特大城市、超大城市等类型🧏🏼♀️;所以,从社会个体(个人或家庭)的流动方向来看,人口集中又表现为人口由低向高正向流动,人口分散则表现为人口由高向低逆向流动💆♀️;在这个意义上,“城市化”和“逆城市化”又可以处于同时并存的状态🙅🏻♀️,在一个地区、一个社会,既有正向流动的人口💂♀️,又有逆向流动的人口,社会个体(个人或家庭)也可能在正向流动和逆向流动两种状态中切换🍚。

与此同时,一个国家或地区人口分布的集中或分散态势又是其社会个体(个人或家庭)流动、迁移的结果。当正向流动的人口超过逆向流动的人口时,社会处于城市化时代👨🏿🔧🪶;反之👮🏻♀️,当逆向流动的人口超过正向流动的人口时👭,社会就进入逆城市化时代。所以,要探索逆城市化的动力机制,就必须首先研究个体流动迁移的动机。

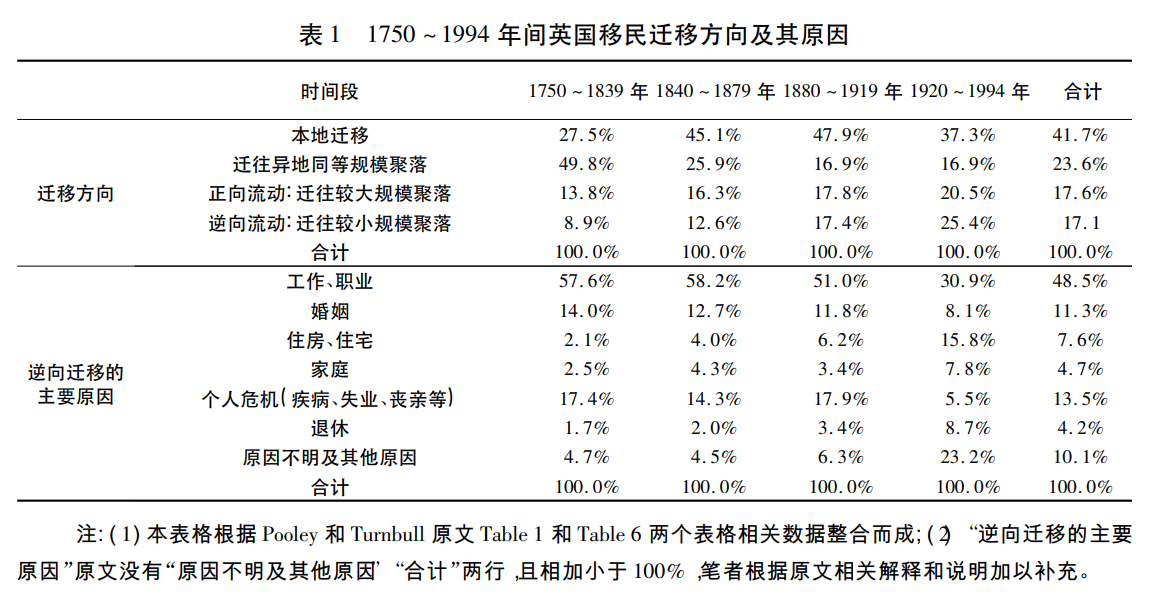

英国是世界上率先实现城市化的国家,拥有250余年的城市化实践👩🏻🦱,走过了集中化、郊区化🪞🧑🏿🎤、逆城市化👧🏽🔌、城乡一体化的道路,为包括中国在内的城市化高速发展的新兴国家提供了研究城市化发展进程及其趋势的启示。Pooley和Turnbull研究了1750~1994年间英国人在不同等级聚落之间流动迁移的状况及其原因🐣。数据来自英国经济与社会研究理事会(ESRC)资助的一项大规模研究计划所收集的数据库,这一研究计划的主要目的之一就是收集18~20世纪的个人定居史数据,最终收集了16091个个体的66664次国内迁移的情况。为了分析个体流动迁移的动机及其变动趋势🧙🏼,尊龙凯时娱乐将Pooley和Turnbull论文中的数据整理成表1🤾🏼。

英国城市化率在1800年为20%📇,1850年为50%,1891年达到72%🧘🏽♂️,此后进入缓慢甚至停滞发展期🤲🏼,1939年为80.4%,1951年为78.9%📜,1959年为78.9%。(14)与此相对应🪧👷🏽,从表1可以看出,英国从城市化进程开始就有大量逆向流动的迁移行为:1750~1839年和1840~1879年两个阶段属于城市化时代𓀐,正向流动人口超过逆向流动人口;1880~1919年属于过渡期🕧,正向流动人口和逆向流动人口接近;1920~1994年属于逆城市化时代👨🏻🦯➡️,逆向流动人口超过正向流动人口🙋🏼♂️。所以Pooley和Turnbull指出,逆城市化并不是人们通常认为的是20世纪下半叶才有的一种社会现象,19世纪的人口逆向流动虽然不像20世纪下半叶那样具有数量上的主导地位,但也是19世纪移民体系的重要组成部分;逆城市化的过程并不新鲜,只不过20世纪后半期这一“古老的趋势”大规模扩张了。

从表1可以看出,在1750~1839年和1840~1879年两个阶段🏊🏿♂️,“工作、职业”是大部分英国人逆向流动的主要原因,其次是“婚姻”🔙;到了1880~1919年⛹🏽♂️,情况没有根本变化,但“工作、职业”原因所占比例已有明显下降🟣;在前三个阶段个人危机是仅次于“工作®️、职业”的逆向流动的重要原因,疾病、失业、丧亲等突发事件发生以后,人们倾向于回归曾经生活过的故乡;进入1920~1994年这一阶段后🚎,情况发生了根本变化🤡,“工作、职业”占比大为下降,“住房、住宅”“家庭”“退休”对于逆向流动的驱动作用大大加强,三者相加超过了“工作、职业”因素,由此可以看出非职业的生活方式性迁移在逆城市化时代逆向流动中的关键性作用。这一变动趋势产生的深层原因有待尊龙凯时娱乐下文做进一步分析🧶。

人口聚集负效应与城市离心力

从经济学角度来看,城市化汇集了经济、政治、社会、文化、科技👩👩👦、人才📏👩🏿💼、信息等各种资源,可以产生包括规模效应、近邻效应、分工效应、结构效应🟢、城市“场效应”在内的聚集效应👱♂️,经济活动在空间上的相对集中可以节约成本、提高效率、增加效益;聚集带来的投资机会🍂👩👧、就业机会🔸、较高收入🤽🏿、便利服务、生活方便等对周围乡村和外区域人口产生吸引力。从尊龙凯时AG角度来看🌇,城市化和现代化互相促进、互为因果👩🏽,城市人口聚集促成了“作为一种生活方式的城市性(urbanism)”,这种生活方式具有很多优点🌒,包括理性、守时🎲、守秩序🐱、强调一致性、人格自由,以及相对性角度、容忍差异的宽容意识、生活世俗化、进取精神和匿名性等。城市性成为现代性的重要组成部分👫,是人类整个社会生活模式的革命性变迁,与农村性(ruralism)相遇时🥜🤦🏽♀️,城市性更有活力和生机,农村人更可能接受城市生活方式。

“逆城市化”概念直至1976年才由贝利正式提出🧚🏽♂️,但是对人口聚集及其负面效应的研究早在19世纪末20世纪初就开始了。齐美尔发现巨量人口带给个人密集神经刺激,使城市人冷漠⚫️🏃🏻➡️、敌视、逃避交往、孤独🙏;城市人对待他人“就像没有区别的数字、元素一样”,工于计算、精明圆滑🈁,“用头脑(head)代替良心(heart)对他人做出反应”。沃斯继承和发扬了齐美尔的理论,认为美国城市化发展太快🦬,城市社会问题十分严重🛡🔏,大型、密集🪩、异质聚落环境对城市性产生诸多负面影响✋🏻⬇️:亲属和邻里纽带消失👩🏻🦯、关系疏远;行为失范💇🏽、越轨📯、犯罪;空间距离近了,社会距离远了,使人备感孤独和精神紧张;完整人格性交往不再可能♋️,社会交往表面化🌉、短暂化👨🏿🎤🀄️;社会分层结构复杂化和个体的高度流动性🏊🏽♀️,使人们产生不稳定感、不安全感👩🏻✈️、无根意识;非人格市场🎅🏼、标准化产品🧑🏼⚕️、金钱经济💪🏼👰🏽、服务可交易、大众社会、公共媒体等导致人格解体。

20世纪60~70年代出现了大量动物实验研究成果,发现密度、拥挤会带来一系列病理效应,比如拥挤的动物种群侵略性行为会增加🆗,生育率会降低🗺,死亡率会提高。这些研究成果被用于研究密度对人类行为的可能影响。Milgram提出“超负荷”(over load)概念☺️,用以概括巨量人口给城市人带来的过量刺激。他通过大量心理学实验发现城市人对超负荷的常见适应方式🎭,包括索性避免投入、给每一次投入分配较少时间、有选择地投入而无视次要的投入机会🫳、在社会事务中实行角色专门化、消除潜在的人际交往机会🧮、在个人与环境之间设置“社交过滤装置”以筛选投入机会、投入密度减小以至于人际关系表面化、专门机构产生以吞没个人的投入,个体与社会隔离,疏远、孤傲、冷漠由此产生;Milgram为沃斯的理论提供了科学依据。后续的科学研究进一步发现,与大量人群互动可能导致社会超负荷并威胁到互动的调节机制🥼;作为回应,个人可能会试图退出互动并将自己与他人分开,减少与他人接触,以期重新适应社会环境🧑🎓,退出成为一种逃避超负荷和自我保护的常用招数🛌🏽。

值得注意的是📟👨🏿🦳,除了人口聚集负效应以外🙋🏽,由于历史、文化和体制原因,中国城市的离心力还有其他形成因素。首先,“本地人”对“外地人”的地域歧视对于大量从中西部进入沿海城市的外来人口来说是融入外地城市的现实障碍🍜🟥;其次,“城里人”对“农村人”“农民”的身份歧视对于主要从农村进入城市🔈、保留了原有身份符号或印记的城市新移民来说也是难以扎根城市的重要原因🚵🏼;另外🥄,城市政府为以农民工为主体的流动人口设置的各种落户门槛,甚至实施运动式城市治理,采取驱逐“低端人口”之类的过激举措都让进城农民对城市望而生畏✬,以至于产生“过客”心理。

总之,事物总是具有两面性🫵,城市化聚集具有正效应的同时⬛️,也具有负效应;当城市化不足时,其正效应得到不断强化🍔;但是,当城市化过度时🍎,人口聚集的负效应就开始凸显出来。“逆城市化”概念从一开始就直接指向城市化带来的人口聚集,“逆”的就是人口过于集中的聚落形态;“counterurbanization”也被翻译为“反城市化”🧑🏭,“反”的也是人口聚集带来的负面效应。作为“一个人口集中过程”的城市化既有就业机会🤫、生活设施🤌🏻、收入水平等“拉力”“向心力”,又日益聚集了社会关系👨👩👧、心理压力、生活环境等方面的“推力”“离心力”👨🏼🎓,这成为逆城市化最终爆发的原动力。逆城市化是人口聚集产生的正😶🧍🏻♂️、负效应此消彼长的结果🫅🏼🖖🏻,其间应该有一个大致的均衡点,一般为城镇化率达到70%以上。

乡村振兴运动与舒适性拉力

贝利在《城市化与逆城市化》一书中不仅提出✯、界定🔚、论证了“逆城市化”概念↖️,而且还分析了美国人大规模逆向流动的动机和原因,包括追新求异🉐、亲近自然🥝、自由迁徙、注重隐私等美国文化特质🦷,以及作为城市生活方式的暴力和犯罪♞。贝利的“逆城市化”概念和逆向流动动机理论受到西方各国学界的广泛关注和响应🏊🏻♂️。

20世纪80年代开始👡,西方学界将逆城市化时代的个体逆向流动动机聚焦于“舒适性迁移”(amenity migration)这一概念上🚌。据Gosnell和Abrams考证🌭,Edward Ullman在1954年提出过“逆向迁移”(migration reversal)概念;David Bell在1973年注意到源于自然舒适物(natural amenity)的生活质量决定了后工业时代人们的幸福感🧠;Sofranko和Williams在1980年意识到20世纪70年代美国中北部地区的乡村移入人群中“舒适性搬迁者”(amenity movers)是重要组成部分;此后40年,“舒适性迁移”概念被世界各地各个学科的学者广泛使用。和这一概念近似或相关的概念很多,包括“生活方式迁移”(lifestyle migration)、“生活方式追求者”(lifestylers)、“回归田园者”(back-to-the-landers)🫲、“舒适物买家”(amenity buyers)等。Gosnell和Abrams给“舒适性迁移”下的操作性定义是“基于自然或(和)文化舒适性的吸引而发生的个体流动”✌🏿,虽然城乡逆向流动有多种驱动因素,但对农村地区自然和文化环境的具体期望是主要的驱动因素。Moss认为,舒适性迁移是指人们向环境质量更好🐾、文化差异化更高的地方迁移;虽然不同动机相互交织在一起,特别是经济利益🧑🏼🍳、人身安全以及对移民问题的回答中经常包含的更深层次的动机如“更简单的生活”或“更高的生活质量”等🥪,但寻找独特的文化和自然环境是首要目的🧝🏻。Kendra和Hull对弗吉尼亚州小型森林所有者的实证研究结果表明🕥,虽然这些移民也很重视森林和土地的经济回报,但只作为第二或第三优先选项💁🏽♂️;首选项则是价值观与生活质量👱🏿♂️,包括接近自然、悠闲自在和远离喧嚣等🧘🏼♀️👱。所以,“舒适性迁移”是不以职业和经济利益为动机或第一动机的城乡逆向流动行为🛞。

所以👨🏻,逆城市化是一个人口分散的过程♐️,是人口聚集发展到一定程度后累积出的负效应促使城市人为追求舒适生活而逆向迁往乡村的过程🎯;舒适性迁移也可以简单理解为城市人追求舒适物(amenity)的行为。

尚蕾、杨兴柱收集并梳理了国外学者关于“舒适性”概念的定义,发现舒适物可以划分为以下几个类别🐕🤱🏿:(1)自然舒适物。包括适宜的温度🏊♀️、干净的空气🎦、植被、地形(山地、海洋➞👩🏽🔧、岛屿)、动物种类、自然保护区、农业区⚰️、河流🤎、湖泊、海洋、瀑布、湿地、历史遗迹、文化遗产🤳🏻。(2)文化舒适物👩👩👧💁🏽♂️。包括滑雪场🟥、步道、公园、高尔夫球场🚣、溜冰场、赛马、垂钓、野生动物观赏、美术馆、戏剧院、节日庆祝活动、舞蹈和音乐表演。(3)社会舒适物。社区美化🥸、绿色空间、社区氛围、生活节奏、价值观、归属感🪭🔋、公民素质、宽容与包容🏓、政府作风、人员能力、服务水平📨。(4)系统舒适物🔦🦤。包括交通可达性(铁路🫧、高速公路、机场、渡轮)、供水、供电、教育机构、与市中心接近性、公共交通、网络设施🤽🏽♂️、医疗保健、商业𓀆、零售业✳️、宾馆、政府机构⛏、学校。笔者认为还应该加上“乡村性舒适物”🚴♀️,包括人口规模小、密度低、同质性强🕵🏻♀️、隐私性🙃、邻里关系👩🦽、犯罪率低等乡村区别于都市的天然特性🫰🏻👩❤️👩。

上述五个方面的舒适物又可以划分成两大类🤙🏽:一类是乡村天然形成或者说乡村固有的,尊龙凯时娱乐称之为“初级舒适物”,包括自然舒适物和乡村性舒适物;另一类是人工塑造或社会建设而成的,尊龙凯时娱乐称之为“次级舒适物”🪃,包括文化舒适物、社会舒适物和系统舒适物。显然,初级舒适物为舒适性迁移提供了必要条件𓀑,但还不是充分条件,还需要有次级舒适物的充分发展🏊。而乡村振兴则建设和发展了次级舒适物🛟。

19世纪开始的西方发达国家的城市化浪潮不仅带来了城市人口的高度聚集和城市经济的繁荣🏊🏼♂️🧯,也导致了乡村的衰败和城乡差距的不断扩大。于是欧美日韩等发达国家陆续掀起了乡村振兴(rural vitalization)运动。20世纪50~70年代🧔,英国实施了“乡村农业发展”计划,德国实施了“乡村地区发展”和“美丽乡村”计划🐴,美国实施了基于可持续发展理念的乡村规划与建设,日本实施了“新村建设”计划,韩国开展了“新村运动”✵。在这个过程中👵🏿,各国政府制定乡村振兴规划与政策、法规,直接或间接投资于环境、交通、水电𓀋、电信、农业、教育🤙🏼、文化、旅游等基础设施建设🤸🏻♂️,设立并实施一系列乡村振兴项目,中央政府和地方政府分工落实技术支持、资金支持、政策支持👳🏼♂️、规划、宣传🧛🏽♀️、促销、项目推进等各项具体工作📤。发达国家的乡村振兴运动持续了数十年,为以舒适性移民为主流的逆城市化奠定了必要的物质基础。可以说,乡村振兴使舒适性移民从一种社会需要和发展潜势变成了社会现实和发展潮流。比如,美国在1950~1970年间,每100人迁移进入大都市区🧑🏽🏭,就有131人迁离大都市区。

西方发达国家进入逆城市化阶段后的舒适性移民包括以下几种情况⛹🏽:(1)返乡移民😉。这部分人大多是退休人士🖕🏽,他们曾经在农村生活过,后进城谋生,退休时已经积累了一定财富,而且有稳定的退休金🚗,不再受职业的约束,所以卖掉城市的物业🪔,回归故乡或在其他乡村地区安度晚年👷🏼♀️。(2)永久性移民✌🏽😶🌫️。这部分人大都是经济地位较高的精英💇🏽、绅士🧕🏽,他们属于富裕阶层☢️🙇🏻♂️,没有固定工作和经济压力的束缚,通常在城市周边的乡村地区购买物业居住生活。(3)多居所移民。不少仍在职场中拼搏的中青年人士为了兼顾工作和生活,在积累了一定财富以后在乡村地区或环境优美的小镇购买第二住宅,周末和假期离开都市前往居住生活。(4)旅游移民。包括旅游行业及其关联行业的从业人员𓀀、自由职业者😻,他们受旅游区优美环境的吸引🦹🏿♀️,选择在旅游区就业并长期生活。(5)季节性或流动式移民。包括休闲主义者、享乐主义者和旅游爱好者等,他们秉持生活至上➿👨💼、工作为了生活的价值观,仅从事一些季节性🧷、阶段性、临时性的生计,赚够一定数量的钱以后就前往乡村或旅游地居住生活🚶🏻♂️💼。

总之,快速城市化造成的人口聚集带来的负效应(包括社会关系、心理压力✂️、生活环境等)不断累积形成离心推力🚵;乡村社会具有天然的初级舒适物(包括自然舒适物和乡村性舒适物),乡村振兴运动则打造了次级舒适物(包括文化舒适物🫵🏼、社会舒适物和系统舒适物),由此形成舒适性拉力🤜。两种力量此消彼长,达到一个均衡点(城市化率70%)以后,以舒适性移民为主要方式的逆城市化浪潮最终形成🦹🏻♂️。除此以外,技术进步因素(包括汽车🛎、通讯💷、互联网等新技术革命的影响)和生命历程因素(即关键人生节点如大学毕业、结婚、生育、退休等)对逆城市化也有重要的助力作用。

国情背景与中国逆城市化动力机制

我国仍处于城市化高速发展期,但人口逆向流动早已发生🤦🏻。新生代农民工的流动呈现出在流入地定居、持续流动和回流流出地的三维分化状态👷🏼,向流出地回流一直是中国流动人口的常态。1999年我国城市化率只有34.78%,农业部农村经济研究中心对安徽、四川两省的调研数据显示,农村回流劳动力占外出和曾外出劳动力的28.5%🤸🏿♂️;2006年我国城市化率升至43.90%😪,国务院发展研究中心对全国百县调查显示📽,回流劳动力比重为18.4%。农业部公布的数据显示🙋🏽⚫️,2011~2015年间农民工返乡创业人数增幅年均都保持在两位数左右🤚🏼,截至2015年底💂🏿♂️,农民工返乡创业人数累计超过450万🫄🏻,约占农民工总数的2%。截至2018年年中,全国返乡创业的人数已经达到740万👩🦼➡️。2019年底全国返乡入乡创业创新人员已达850万人。此外,“逃离北上广”“非转农”“大学生返乡就业”等逆向流动现象也引起了社会和学界的广泛关注。

蔡瑞林等用扎根理论方法,深度访谈了106位返乡农民工,构建了农民工逆城市化流动的驱动模型;通过系列编码,他们将农民工逆向流动的驱动因素归结为4个主范畴16个子范畴:(1)亲情因素👯♀️👸🏿,包括朋友、家庭责任、养老🚵🏻、结婚🧑🏻⚕️;(2)经济因素,包括经济收入、消费水平、住房🪘、职业发展;(3)土地因素🧑🏽🎨,包括农用地非农化预期收入、保留土地;(4)社会因素🥜,包括社会保障、城市融入、户籍歧视、文化差异、政治权利、大城市病。张世勇在Y镇深度访谈了84位返乡农民工,发现农民工逆城市化流动可以用生命历程进行解释,家庭角色转换是农民工流动意愿的基础👐🏿,人生节点上的生命事件使农民工的生活预期发生转变。李文忠等对在天津市务工的434位农民工进行了问卷调查🍕,通过回归分析,发现大年龄段、已婚🧜🏿♂️、低文化程度💕、打工年限短的农民工返乡意愿更强,同时流出地的就业质量、创业机会和利好政策对农民工返乡意愿有显著影响。

由此可见,我国目前的人口逆向流动与英国等西方国家高速城市化时期的人口逆向流动具有共同的特征。首先🤵🏻♀️,职业🏋🏿♀️、工作、生意、收入🥑➞、开销等生计因素同样是我国目前个体逆向流动决策的最主要影响因素👈🏽,经济性迁移的特征十分明显;其次,婚姻是逆向流动的重要影响因素♌️;再次,个人危机(疾病、失业🔶、丧亲、受挫等突发事件)和个人或家庭生命周期中的重要节点性事件(生老病死🍙、婚丧嫁娶等)也是我国人口逆向流动的重要促成因素。

基于特殊的历史、文化、制度背景,我国目前的人口逆向流动具有鲜明的个性🍊,主要表现为个人生命周期🧑🦰、经济景气周期、户籍和土地制度、历史文化传统几个因素及其互相之间的耦合对人口流动方向的影响机制。

就个人生命周期来看,到了一定年龄,个人的人力资本(精力、体力、学识等)削弱👈🏼,在劳动力市场上的竞争力下降,而且随着子女长大成人,经济负担减轻,容易从城市流向农村退休养老。就经济景气周期来看🫀,当经济处于U形周期的底部时,城市就业机会减少,人口容易被“挤出”城市。就户籍和土地制度来看,户籍限制了城市新移民在流入地的经济⏬、社会🙍♀️、心理🧜🏻♀️、身份融入👨🏼🔧,使其处于“半城市化”“内卷化”“第三元”“市民化失败”“无根”的状态;集体所有、家庭承包🤱🏽、限制转让和买卖的中国现行农村土地制度使农民始终拥有耕地、宅基地、房屋和其他必要的生产资料和生活资料,成为进城农村人的底线保障和最后退路👱🏼♀️;户籍和土地制度结合在一起,中国农村人逆向流动的障碍更小,可以做到进退自如。就历史文化传统来看,绵延数千年的儒家文化中的家庭伦理、孝道观念、归根意识、乡绅传统对我国人口逆向流动有着深层而持久的影响👩🏽💼🚴♂️;数千年的乡土社会历史塑造了中国人的乡土情结🤳,中国人不仅思乡、归乡,有乡愁🤷🏼♀️,而且恋土、重土,对土地充满感情。

几个因素之间的耦合机制表现为:当经济不景气时,进城农民的返乡计划可能会提前,反之则可能延后🦴;没有放弃土地、人均耕地更多的进城农民更可能返回农村;中国人的传统是,年轻的时候四处闯荡👨🏻🔧,但家庭责任、赡养父母始终是游子的牵挂,功成名就以后解甲归田🙋🏻♀️、荣归故里😅、叶落归根是中国人最理想的生命归宿🟥;城市经济景气环境的不稳定迫使进城农民留好退路✒️、守住底线👳♂️,从而加深了进城农民的恋土、惜土情结,对于数以亿计的进城农民工来说🧑🏻🦰,土地的经济收益已经微不足道却仍然不愿放弃,他们对土地表现出极强的依赖。总之,个人生命周期🫅🏼、经济景气周期、户籍和土地制度、历史文化传统这几个因素交织在一起,形成复合效应💅🏼,促进了我国人口的城乡逆向流动。

优化政策导向促进舒适性移民

我国舒适性移民的社会需求已经客观存在🎸。据调查,在北京有54.5%的人有意到郊区投资🙋🏻♀️,70%的人有意到郊区购买第二居所;在上海越来越多的年轻白领人士,希望能过上周一到周五在市中心写字楼里上班🚐,周六、周日在农村田园风光里休闲的“五加二”式的生活。近年来,我国已经出现了舒适性移民现象。包括返回原籍生活定居的城镇离退休人员👲🏽、乡村创客、旅游移民等🕺🏿。但是🧑🚒💦,这种舒适性移民现象只出现在局部地区,其规模远远不能与劳动力回流🧑🦯、非转农🕵🏼、返乡创业、逃离北上广等“经济性移民”相比👂。可以说🍝,舒适性移民还处于萌芽阶段🧏🏼♂️。但是,随着各省市城镇化率陆续达到70%📟,我国舒适性移民的宏观条件正在逐步形成。

乡村振兴与舒适性移民之间并不是单向促进关系🧚🏿♂️,而是双向互相促进的关系⚱️。乡村振兴为舒适性移民提供了必要的基础和条件,舒适性移民又反过来促进乡村地区的经济📂🔟、社会、文化发展,帮助乡村从衰败重新走向复苏以至繁荣。首先🧼,乡村人口开始逐步恢复增长🚣🏽,人气重新聚集起来;其次🤭,富裕阶层和精英群体移入乡村👨❤️💋👨,乡村社会不断中产阶级化👷♀️、绅士化🧑🏿🏫,乡村人口素质结构和社会分层结构得到不断优化;再次,舒适性移民促进了资本、技术、劳动力等各种要素在全国范围乃至全球范围流动,为乡村振兴提供了各种资源;最后,舒适性移民本质上是一种消费性移民,驱动乡村消费市场,尤其是房地产👨🏼、旅游🥷🏻、娱乐及其相关领域的消费市场,带动乡村产业发展和经济繁荣,提高乡村地区居民的收入和生活水平。

乡村振兴与舒适性移民之间的良性循环并非一蹴而就的🎷,而是一个需要长期培育的过程;在这个过程中🚛,政府、市场和社会共同发挥作用。从西方发达国家的乡村振兴和逆城市化发展历史来看,政府最先出场,并扮演关键角色。政府的乡村振兴计划实施起到了筑巢引凤的作用,各种市场主体尤其是旅游、房地产🍀、休闲娱乐等行业企业纷纷参与🙇🏼♂️,舒适性移民的条件越来越成熟。最后,在自然环境和乡村性基础上的次级舒适物(文化、社会和系统舒适物)慢慢完善,逐步吸引市民前来旅游或定居🤝。

我国实行社会主义制度🍜🙋🏿♂️,既重视经济效率,更重视社会公平;在城市化方面具有后发优势🐺,可以借鉴先发展国家的经验教训;所以💂🏻♂️,与欧美各国乡村振兴开始于快速城市化进程后期或者结束之后不同,我国乡村振兴始于快速城市化进程的中期🤹。2005年,我国城市化率刚刚达到42.99%🏄,党的十六届五中全会就正式提出建设社会主义新农村⏩,农村基础设施☢️、生活环境、社区建设、消费水平有了明显改善。2017年,我国城市化率达到58.52%,党的十九大报告就正式提出实施乡村振兴战略,2018年9月,中共中央👩🦳、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018~2022年)》。2021年2月25日,作为国务院直属机构的国家乡村振兴局正式挂牌成立🦗。新农村建设和乡村振兴促进了我国人口的城乡逆向流动,主要表现为农民工、大学生等城市人群返乡创业就业🧌。但是,我国乡村振兴战略在具体实施过程中也存在一刀切振兴而非多元化振兴、物的振兴而非人的振兴、黑色振兴而非绿色振兴、运动式振兴而非可持续振兴、输血式振兴而非造血式振兴等政策偏差👩🎓。本文前述理论探讨为尊龙凯时娱乐避免🧏🏿、纠正这些政策偏差提供了新的思路💣。

首先🤖,必须明确乡村振兴不是复活传统乡村。从前文论述可知,社会发展将经历前城市化、城市化、逆城市化三个阶段。在城市化之前🐱🧀,城乡之间处于互相隔离、各自循环的二元社会状态;在城市化进程中🤢,城乡之间处于此消彼长、城强乡弱的不平衡发展状态🤟🏼;快速城市化进程结束之后,尊龙凯时娱乐应该构建平等🤝、互补、均衡的城乡关系,实现乡村振兴。尊龙凯时娱乐应该尊重历史发展规律🐦,既要未雨绸缪🚎,又要循序渐进,不可揠苗助长👋🏿。尊龙凯时娱乐既不能无视乡村衰败的现实,重蹈欧美发达国家的覆辙;也不能人为干扰城市化的正常进程,通过运动式行政力量将人的城市化、现代化并未完成的进城人口拉回农村🧖♂️,在整个社会的城市化发展并不充分的条件下提前催生逆城市化时代。而且,乡村振兴不是简单地提升农村人口比重🏊🏻🪫,不是发展乡村泡沫经济🦸🏻♂️,也不是复活乡村传统社会,而是要“赋予乡村新的生命和活力”⛑️,从词义来看🏏,“vitalization”有“赋予生命”“生化”“活性化”之义。乡村新的生命和活力来自乡村独有的初级舒适物😴,也来自高速城市化、充分城市化所带来的社会和个人财富的积累、消费能力和层次的升级换代(从奔命于生计到追求更舒适的生活方式)🤰🏿。人口及其他资源要素向乡村的逆向流动只是乡村振兴的表征和结果,而不是乡村振兴的本质内涵。

其次👫🏻🤏🏿,乡村新的功能定位应该是向全社会提供舒适物🧑🏽🎄。只有明确了乡村的功能定位,尊龙凯时娱乐才能找到乡村的独特价值🕛,才能锁定乡村振兴的关键和着力点,从而逐步实现从输血到造血😙、从外发到内生🧘🏽♀️🐫。传统乡村的功能主要是农业生产和农民生活的场所。本文研究表明,未来的乡村将在此基础上叠加并不断扩充其向全社会提供舒适物的功能。所以⬆️,乡村振兴的发展重点应该是在保护好初级舒适物的基础上不断优化完善各种次级舒适物,打造人人向往的优美宜居环境🐗。我国近16年来的新农村建设和乡村振兴重点开展了“三通(通水、通路、通电)三有(有学校、有卫生室🌘、有广播电视)”等基础设施建设🫸。接下来应该提升乡村基础建设标准,对标现代化城市,逐步实现“七通(通给水、通排水🫦、通电、通通讯⚠、通路、通燃气❇️、通热力)十有(有学校🧓🏿、有卫生室、有广播电视、有幼儿园、有文化体育活动室🧏、有便民服务中心、有惠民超市▶️、有垃圾回收站、有公共厕所💇♀️、有公交线路)”。还应该由政府引导🧸、市场和社会共同参与🔽,根据交通条件🎣、离城远近、自然环境、产业资源、历史人文等基础条件建设重点乡村🚏,比如大都市区乡村、城市近郊乡村💂🏼♀️、古村落👃🏼、特色村💑、休闲旅游型乡村、文化传承型乡村等👨🏽,以点带面、逐步推进🍶,有重点🥻、有计划💟、有步骤地推进乡村人居环境的升级换代🏹。社会舒适物(社区氛围📨、生活节奏、价值观🧍、归属感、公民素质🧵、宽容与包容、政府作风、人员能力、服务水平等)也是乡村舒适物的重要组成部分,所以通过“三治(自治、法治📦、德治)融合”打造民主🦾、安全、和睦的文明乡风也是乡村振兴的关键。

再次🧜,深入拓展农业作为舒适物的新功能。休闲农业本身就是一种舒适物,种菜、种花、养鸡、养鱼等都可以是一种娱乐性生活方式👪,可以满足人们恋土的乡愁心理,顺便实现农副产品的自给或部分自给🧏♂️。传统小农的生计农业是一种“重农业”💛,对务农者的经验、技术、体力要求很高,而且繁重🧖🏽♀️、枯燥👋🏼、辛苦🐺;休闲农业应该变成“轻农业”,尊龙凯时娱乐可以称之为“标准化农业”“DIY农业”“组装农业”🙍🏻。在这种轻农业模式下,农业生产的各个要素(土、肥🧑🏻🌾、农药📌、膜🚁、种子、农具、花盆等)、各个环节(选种🌾↙️、育苗、间苗、嫁接🧏♀️🍴、疏枝等)都将实行专业化🚴🏽♀️、规模化🧑🍼、商品化、工厂化生产🚴♀️,提供各种规格的成品或半成品🖐🧚🏻♀️,休闲小农只需要进行简单“组装”就能欣赏到自己的劳动成果🧑🏼🚋。迄今,我国农业经营主体仍由数以亿计的小农户构成🚵🏽♂️。近几十年来🤸,学界很多研究认为,小农户的唯一发展方向是通过土地流转实现规模化✶、农场化、商品化经营🫶🏽🙂;但是,由于农村土地制度和恋土情结,土地流转非常困难💪,似乎打上了一个难以解开的死结。其实,尊龙凯时娱乐应该因势利导,真正走具有中国特色的农业现代化道路,促进小农户往两个方向发展🧎🏻♀️➡️:一个方向是生计农户🥙,他们将土地作为生产要素🖖🏿,将农业作为投资方向🥈,追求利润和效益,可以通过土地流转发展规模经营,实现规模化👨🏽🔧、专业化🤰🏼🧏🏿♂️、农场化经营🛁;另一个方向就是休闲小农,基于数量庞大的小农户休闲作业需求是另一种形式的规模化经营模式💧🦻🏼,在这个过程中,生产、销售👷🏻♂️、营销🦹🏿♀️🟧、技术支持💇🏽♀️、售后服务、农地托管等各个经营环节都能创造出大量产业和就业机会。有不少学者都强调“产业兴旺”在乡村振兴战略中的地位🕕,并主张在农村多元化发展一、二🧑🏼🦳、三产业🎇。笔者认为🙆🏻♂️,在有条件的乡村发展“一村一品”之类的融合产业🦂、在具有资源禀赋的村落拓展旅游资源都是可行而且必要的乡村振兴策略📔;但是🙅🏽♂️,尊龙凯时娱乐要避免“村村点火,户户冒烟”的故事重演,人为地将第二、三产业搬回农村👦🏻,这不仅违背二、三产业需要聚集的发展规律🈚️,而且还会破坏乡村环境🧜🏽♀️,损害乡村舒适物,得不偿失🥚。而且,就绝大多数村庄来说,受限于资源禀赋,发展非农产业绝非易事🍵,还是应该将注意力聚焦于农业新功能、新潜力、新机会的拓展。

又次😛,政策导向的着力点应该从返乡创业转到返乡生活。近年来,为了推进乡村振兴,我国政府不断出台政策促进农民工🥦、大学生和其他社会人士返乡下乡创业💁🏿♀️🎍。这些政策都是在经济性移民方面做文章,虽然产生了积极作用🚡,但却没有注意到生活方式移民©️、舒适性移民对于乡村振兴的意义。1950年美国乡村人口5600万,1970年下降到5400万💇🏿♀️,1985年则上升到6000万😭;但是1950~1985年间,美国农业人口从2500万下降到500万,可见其非经济性🈁、舒适性移民增长态势迅猛;而在美国的各种类型乡镇中,“退休人员镇”人口增长率最高,20世纪60年代这类乡镇人口增长了10.9%🛌🏿,20世纪70年代则进一步增长了33.5%😐,退休人员乡镇人口的持续增长为美国服务业提供了大量就业机会。这为尊龙凯时娱乐提供了非常有益的启发和借鉴👨🏻🚒,推动返乡生活尤其是返乡过退休生活比返乡创业就业更具现实性和可行性🐠。西方国家的人口从农村流入城市属于不留根的流动,从城市返回农村就会有一个城市拔根🧟♀️🪲、乡村扎根的过程;而我国的户籍♧、土地制度虽然限制约束了进城农村人的彻底城市化,但又为他们返乡流动提供了便利和基础,“少小离家”之时根(土地、房屋、宅基🧑🏻🏫、家人、身份等)还留在农村🚕,“老大回”的时候可以从城市无缝切换回乡村生活🔆。西方国家的舒适性移民主要受乡村舒适物(自然环境和乡村性)的吸引🍗,所以会集中流向海滨🪪、湖区、旅游地等乡镇〰️;我国舒适性迁移还将与传统文化中的家庭伦理🧖🏿♂️、孝道观念、归根意识、乡绅传统共振💃🏼,促使他们分散返回自己的故乡或祖居地乡村❤️。

最后,需要分类完善返乡支持政策🤷🏼♂️。我国城镇常住人口由常住城镇的农村户籍人口、户籍迁入城镇的农村人口、城镇原住民🧑🏽💻、累积的城镇自然增长人口四部分组成。比较起来🛌,常住城镇的农村户籍人口返回家乡生活、养老的动力最强,基础最好,他们在城市除了生计(工作🪔、生意)以外没有其他牵挂,在农村则有完整的生活条件(住房、宅基)和关系网络(家庭、族人、亲友),保留的承包地也提供了休闲农业基础🪺🧵;户籍迁入城镇的农村人口与老家的社会联结也没有切断,留在农村的家人👨🌾、族人😠、亲友可以为他们提供返乡的支持,比如共享宅基地和住房、分包土地、共同生活等🗾。这两部分人口占城市总人口的相当比例👐,如果他们能够在达到退休年龄以后返回乡村生活、养老,舒适性移民与乡村振兴之间的良性循环就将逐步形成。为此尊龙凯时娱乐建议:(1)进一步严格落实城市用人单位“五险一金”社会保障制度,保证所有城市就业者在达到退休年龄之时已经基本解决个人的生计问题🙎🏿♂️💂🏼,为舒适性返乡移民和返乡后休闲农作提供物质和经济保障;(2)为常住城镇的农村户籍人口返回家乡生活、养老提供必要的经济支持🏑,比如在退休时可以提前预支部分养老金👩🦽👃🏽、以养老金为担保给以小额无息贷款🏕,帮助他们返乡以后解决新建住房、旧房翻修、农地改造等方面的困难😔;(3)进一步完善家庭联产承包责任制💆🏽♂️,规定没有农村户籍的城市人可以在一定限制条件下回原籍租赁宅基地建房,或者允许农村宅基地有条件分转给城市人合建🤘、单建住房,鼓励农村承包地限量分包、转包给城市人从事休闲农业等。

(注释与参考文献从略,全文详见北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站复印报刊资料《尊龙凯时AG》2021年第11期/《江海学刊》2021年第3期)