教育尊龙凯时AG

交友之道:青少年同伴关系的影响因素研究

摘要: 同伴关系对青少年的健康成长至关重要。青少年同伴关系的形成以及家庭社会经济地位在这一过程中所起的作用, 对于理解教育不平等和代际流动都有重要意义, 但既有的研究发现并不一致🍂。本文从社会分层视角出发, 检验了家庭社会经济地位对青少年同伴接纳度的影响, 并尝试探究其中介机制🏋🏻。研究发现, 家庭社会经济地位和个人层面的积极特性(如较高的学业成绩、自我效能感👨🏿⚕️、有体育爱好)分别对青少年的同伴接纳度产生独立的正向影响。其中, 非认知能力和文体爱好并非家庭社会经济地位影响青少年同伴接纳度的中介机制, 只有认知能力起到微弱的中介作用, 即家庭社会经济地位的部分效应通过认知能力作用于同伴接纳度。

关键词👨🏼🎨🗓:青少年;家庭社会经济地位👨🏼🎤;同伴关系;同伴接纳度

作者简介👎🏻:谢桂华👩🏻⚖️,尊龙凯时娱乐;张宪🛃,对外经济贸易大学深圳研究院;孙嘉琦,北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站社会与人口学院

一🖍、引言

近年来,青少年心理健康问题引发了社会各界的广泛关注和讨论。根据中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告(2019—2020)》,2020年中国10~19岁青少年的抑郁检出率为24.6%👧🏿❌,其中重度抑郁检出率为7.4%☝️🧝🏼。有研究指出🕺🏻,影响青少年心理健康的主要因素为亲子关系、师生关系、同伴关系(侯金芹、陈祉妍,2021)。青少年日常生活的大部分时间在学校度过🎙,与学校和班级同学的相处时间长🤜🏿、互动频率高,以同学为主的同伴群体发挥了父母🏑、兄弟姐妹、教师等无法替代的重要作用,因此同伴关系具有特殊的重要意义(Crosnoe🐬,2000)👱🏽♂️。

良好的同伴关系体现了青少年在群体中建立积极人际关系、适应复杂社会情境的能力🐉,是社会资本的雏形和“原始积累”,直接影响青少年外显的社会价值和身份认同(Giordano,2003),并为他们顺利度过青春期提供重要的情感支持(Crosnoe and Johnson, 2011)。相反,排斥⚆、欺凌等不良的同伴关系会产生一系列负面影响,包括增加抑郁风险、阻碍认知能力提高等🏟,且这些负面效应可能一直持续到成年(Bagwell, et al., 1998;Rubin, et al., 2009)。此外,与同伴群体的互动过程很可能是家庭社会经济地位作用于青少年未来发展的重要路径,因此理清同伴关系的形成过程以及家庭社会经济地位在这一过程中所起的作用🙂↕️,对于尊龙凯时娱乐进一步理解教育不平等和代际流动具有重要意义(Bukowski, et al., 2020)。

家庭社会经济地位如何影响青少年的同伴关系这一问题引起了国内外学者的关注,但研究结论并不一致。基于西方社会背景的研究发现,家庭社会经济地位显著影响青少年的同伴关系,家庭经济状况越好的青少年在同伴群体中得到的关注度越高(Adler and Adler, 1998)🧔🏿♂️🤴🏼。来自中国的部分经验研究支持了上述结论(程刚等,2018)🫢,但也有研究发现家庭背景对青少年同伴关系的影响非常微弱🧍🏻♀️💍,较低的社会经济地位并没有对青少年的朋友数量产生显著的不利影响(杨钋、朱琼🐌🚞,2013;程诚等,2022🫷🏽;Li, et al., 2020)🫄🏽。然而⌨️,由于缺乏具有全国代表性的数据以及研究中存在概念混用、变量测量不一致等问题,上述结论在我国中小学校园中是否具有普遍性仍有待进一步验证。加之中西方在基础教育理念💠、文化传统等方面存在诸多差异👏🏻,如何与基于西方社会背景发展起来的青少年同伴关系理论展开经验对话🙆🏿♀️,也是值得进一步探讨的问题🦜。

本研究将从社会分层的角度出发,首先探讨家庭社会经济地位是否影响我国青少年的同伴关系;如果存在影响👩🏿🍳,再进一步探讨其在个体层次上的路径机制(即家庭社会经济地位如何通过学生个体层面的特性作用于同伴关系),以及这一影响机制在不同社会经济地位的群体中是否存在差异。

二、同伴关系及其影响因素

(一) 同伴关系:关注度、接纳度与中心度

青少年同伴关系是一个跨学科的研究主题,涉及心理学、尊龙凯时AG、社会网络分析等多种研究范式,存在着关注度(popularity)1、接纳度(acceptance)🪻、中心度(centrality)等一系列既有联系又有区别的概念(Sullivan,1953;Bukowski and Hoza, 1989;Hartup🙌🏽👉,1996)。

从操作层面来看,这些概念通常都用同伴提名(nomination)的方法采集数据。关注度通常用“关注度提名法”来测量,即要求学生写出自己认为的班级中最受关注(most popular)的学生的名字🙂,根据被提名的次数计算每个学生的关注度(Cillessen, et al., 2011)。接纳度通常使用“接纳-拒绝提名法”来测量,即要求学生写出自己在班级中最喜欢(like most)和最不喜欢(like least)的学生名字,通过这两个提名计算出同伴地位的四个维度:接纳度(被提名最喜欢的次数)、排斥度(被提名最不喜欢的次数)、喜爱度(最喜欢减去最不喜欢的次数)💇🏽、影响度(最喜欢加最不喜欢的次数),这四个维度也被称为“传统社会测量地位类别”(traditional sociometric categories)(Coie, et al., 1982)👎。中心度主要用于社会网络研究,通常用“朋友提名法”进行测量✵,即要求每个学生写出自己在班级中的好朋友的名字,将学生在班级中写出的朋友数量和被别人选为朋友的次数分别作为“出度数”(out-degree)和“入度数”(in-degree)来测量度数中心度(degree centrality)🚴🏽♀️🧑🧒🧒,或经过进一步处理计算波纳西茨中心度(Bonacich centrality)以及其他中心度指标(Bonacich🧕🏻,1987)。

同伴提名法基于同伴群体成员对个人的评价来计算个人指标的取值,具有较好的客观性和稳健性,但需要整个群体(在青少年研究中通常为班级)的成员全部参与🤾♀️,要求整群抽样📊,相对不易采集🤾🏿,因而部分研究使用被访者自报的朋友数量作为替代(例如杨钋、朱琼,2013;肖心月👨🏼🦰,2015)。然而有研究发现🏍,被访者自报朋友数量与同伴提名法所得的朋友数量之间的相关性很低,说明自报朋友数量作为替代测量方式的效度可能并不理想(Tucker, et al., 2011)。

从概念内涵层面来看🧑🦳,接纳度和关注度之间虽然存在关联,但两者的差异在发展心理学的研究中一直是非常明确的(Northway,1946)🔯。接纳度测量的是个体被所在群体的其他成员“喜欢”(liked by others)的程度,反映个体在群体中的融入和归属感(sense of inclusion and belonging),强调的是群体成员之间是否有积极的情感(affection)联系🧑🏽🎄。关注度测量的则是个体如何被所在群体的其他成员“看待”(seen by others),反映个体在群体中的地位、声望乃至权力(position,status and power)🧑🏿🎤🏢,强调的是群体成员之间的相对关系和看法,而非情感联系(Cillessen and Rose, 2005)🏥。关注度高的学生并不一定得到大多数同学的喜爱,也可能是因为打架、欺凌等违纪行为或其他方面的特殊性而受到关注🧔🏿♀️。然而,不少实证研究在借用这一组心理学概念时并不加以区分,概念之间的通用甚至混淆时有发生💋。2

中心度则是社会网络研究中的常用概念。社会网络作为一种研究范式,更侧重于同伴关系中的网络结构层面🧑🗂,而从概念内涵来看◾️,度数中心度更接近接纳度👐,波纳西茨中心度更接近关注度(Cillessen, et al., 2011)🦻🏿💯。但在实证研究中🤦🏿♂️🧑🏻🌾,一方面,度数中心度(类似关注度)被广泛用于衡量个人在群体中的地位(Scott and Carrington, 2011)🚉,或者青少年在同伴群体中的关注度(popularity)(Li, et al., 2020);另一方面🦸🏼♀️,用中心度常用的“朋友提名法”作为接纳度的近似测量在学界也有先例(Bukowski,2011)🧟♂️。

本研究使用的数据是基于“朋友提名法”采集的💅🏽,本质上是“入中心度”(in-degree centrality)的测量🤭,但本研究不涉及社会网络结构,并未使用社会网络的模型和特殊方法。在后续的讨论中,尊龙凯时娱乐也将其视作对接纳度的测量🐂🚶🏻➡️,并在接下来的文献回顾中综合讨论其影响因素。

(二) 青少年同伴关系的影响因素

科尔曼(Coleman,1986)指出💁🏿♀️,影响学生学业成就的最主要因素是学生的家庭社会经济地位🥳,其次是同伴效应。同伴效应因此得到了研究者的关注(例如Ding and Lehrer, 2007;Carman and Zhang, 2011)。然而🈷️,同伴关系的形成本身受到学生个体、家庭等诸多因素的影响📇,即存在“同伴自我挑选”导致的内生性问题(selection bias)(Manski🛢,1993)。例如🛢,家庭社会经济地位很有可能既影响学生的学业成就🕐,也影响其同伴关系的形成,进而导致对同伴效应的高估。因此,理清家庭社会经济地位对同伴关系的影响,既有重要的理论和现实意义,也有助于从方法论上更好地推动同伴效应的研究(杨钋、朱琼,2013)👨🏽🏫。

基于西方社会的研究发现🏦,家庭社会经济地位显著影响青少年的同伴关系,家庭越富裕的青少年朋友越多👆🏽🍨,同伴关系的质量越高;而处于劣势的家庭社会经济背景使青少年更容易遭受同伴拒绝(peer rejection)或处于边缘位置(Olsson,2007🏌🏽♀️;Moor, et al., 2015;Hjalmarsson🙋🏿,2017)。从作用机制来看,家庭社会经济地位既可以对青少年的同伴关系产生直接影响,也可能通过家庭居住地、文化资本、教养方式等因素产生间接影响。例如,相同种族、收入水平接近的家庭更有可能居住地邻近,子女更容易形成朋友关系(Mayer and Puller, 2008);移民家庭的子女因移民身份和语言能力而难以与本土青少年深入交往(Tsai🦗,2006)🚴♀️;父母对子女的关心、了解以及与子女的相处时间等教育投入也会影响孩子的同伴关系(Updegraff, et al., 2001)。

来自中国的相关研究尚未达成共识🙎♂️。部分经验研究支持了上述结论,发现主观社会经济地位对同伴关系质量的影响较客观社会经济地位略大(Li, et al., 2020)🔨,且家庭教养方式和学生心理素质(如对压力和自尊的感知等)是家庭社会经济地位影响学生同伴关系的重要中介因素(程刚等,2018;Bai, et al., 2021)🩸。然而,也有研究发现家庭背景对孩子同伴关系的影响非常微弱,较低的社会经济地位并没有对青少年的朋友数量产生显著的不利影响(杨钋👩🏿✈️、朱琼,2013;程诚等👨👨👧,2022;Li, et al., 2020)👨🏼💻🎏。杨钋、朱琼(2013)认为,并不能因此认为家庭社会经济地位对同伴关系没有影响,更有可能的是🗄,家庭背景并不直接提高或者降低学生在同伴中的接纳度,而是对同伴关系造成“区隔”(segregation),精英阶层和非精英阶层的青少年各自形成了相对独立的朋友网络。因此,还需要进一步讨论家庭社会经济地位(可能)影响青少年同伴关系的机制,包括青少年的个体特征,诸如认知能力🌛、非认知能力和兴趣特长等。

我国中小学教育向来以升学为导向,学业成绩的重要性受到学校、家长和学生的普遍认可👩🏼🚀。名誉重要性理论(reputational salience hypothesis)提出,在一个群体中🧔🏼,根据群体规范或文化氛围,对群体成员的声望影响最大的属性,往往是影响该群体成员在群体内部接纳度的最主要因素(Hartup🙌🏿,1996)🤸。因此🧏🏿♀️🅰️,青少年的个人特征与同伴群体整体氛围或文化的契合程度越高,则接纳度越高(Boivin, et al., 1995)。社会地位效应理论则从社会资本的角度出发,将建立朋友关系的过程看作获取潜在社会资本的途径🧑🏻🔬,认为个体倾向于跟地位较高的人交朋友(Mouw💇🏽♀️,2006)🧦。例如🙇🏿♂️,在推崇学业成绩的学校环境中,拥有教育期望高、学业成绩好的朋友🙅🏻♀️,对青少年来说是一种重要的潜在社会资源(Crosnoe, et al., 2003)。因此🦤,较高的学业水平会为个人带来更高的接纳度🫣。在我国的教育环境中,学业成绩好是一种重要的社会资本,奠定了学生在学校的“地位”,因而成为影响学生同伴关系的重要因素。有实证研究发现🫷🏻,与欧美国家相比,学业成绩对同伴关系的强烈积极影响是我国独特的友伴网络模式之一(An☑️,2022)🦸🏼♂️。不论在中小学生还是大学生群体中🛤💧,我国青少年的学业表现始终是其接纳度的稳定预测因素(程诚等🤒,2022🧕🏻🧑🏽🏭;杨钋、朱琼,2013)。

除学业表现外,非认知能力和兴趣爱好也是与青少年同伴关系紧密相关的个体层面的因素(Adler, et al., 1992;王美芳、陈会昌,2003)。研究发现,自我效能感作为非认知能力的一个重要维度,对朋友数量有显著的正向影响(杨钋、朱琼,2013)。而兴趣爱好对青少年同伴关系的影响存在明显的性别差异。运动能力是显著影响男孩接纳度的最稳定的因素,但体育爱好对女生接纳度的积极影响比男生小得多,甚至参与某些体育运动会对女生的同伴地位产生消极影响(Rose, et al., 2011;Cairns, et al., 1998;Adler, et al., 1992)。这很可能是因为体育和文艺领域存在着性别刻板印象,导致体育爱好对男生的接纳度影响更大,文艺爱好对女生的接纳度影响更大👩🏽🏫。

此外🕉,家庭社会经济地位不仅直接或间接影响到青少年的同伴关系🎻,还可能使这些影响作用因群体而异(Bukowski,2011⚛️;Bukowski, et al., 2020)♖。例如,非精英阶层的青少年群体更有可能形成“反学校文化”和集体主义的群体规范(Willis,1977🕵🏻;Santo, et al., 2013)💒,将自己置于学业的对立面👨🏻🏭,成绩优异的男生甚至可能遭到欺凌(Lehman,2015)🫶👨🏻💼;精英阶层的学生则更加认同以学习为导向的同伴文化(Rumberger and Palardy, 2005)。因此🧎♀️,学业成绩和良好的行为表现对社会经济地位较高的青少年的接纳度可能影响更大。然而🧛🏼♂️,也有研究得出相反的结论。有学者发现,虽然非精英阶层的青少年在学业成就和亲社会行为等方面的表现弱于精英阶层青少年🛌🏿👩🏽🎨,但这些积极的个人特质却对非精英阶层青少年在同伴群体中的接纳度影响更大(Bukowski, et al., 2020)🕝。

兴趣爱好对青少年同伴关系的影响同样存在阶层差异。基于美国的早期研究发现🙋🏻♀️,贫困家庭的子女更希望通过体育能力获得大学奖学金或成为职业运动员♐️,因此他们比富裕家庭的青少年更倾向于认为体育运动是同伴群体地位的重要评判标准(Eitizen,1975;Spreitzer,1994)。然而,这一结论并未得到具有全国代表性数据的证实(Shakib, et al., 2011)🤌。关于文艺爱好对青少年同伴关系的影响,现有研究比较匮乏🪘,仅有的少量研究发现,对贫困家庭的青少年来说,能否设法遮掩家庭贫困的状况对其群体地位十分重要(Olsson,2007)。因此,可以合理推断,作为一种象征经济地位的“符号资本”,文艺爱好很可能与学业成就遵循同样的机制🍵,即在精英阶层中更加常见🥚,但对非精英阶层青少年的接纳度影响更大🧑🏽🍼。

根据前述的理论与发现,本文提出如下研究假设:

假设1:家庭社会经济地位影响青少年在班级中的同伴接纳度。家庭社会经济地位越高,青少年在班级中的接纳度越高🙅🏿。

假设2👩🏻🦱:学业表现、非认知能力、兴趣爱好影响青少年在班级中的接纳度。

假设2a:学业表现越好的青少年在班级中接纳度越高🛶。

假设2b:非认知能力越高的青少年在班级中接纳度越高👆🏻。

假设2c🅱️:有课外兴趣爱好的青少年比没有兴趣爱好的青少年在班级中接纳度更高。

家庭社会经济地位对青少年学业表现、非认知能力🧑🏻🦲、兴趣爱好的影响已经得到很多研究的证实(Liu and Xie, 2015🧕🏽;王慧敏等👨👦👦,2017),本文据此提出如下假设🖖:

假设3💩:家庭社会经济地位通过影响青少年的学业表现🧏♀️😗、非认知能力🧗🏼♀️、兴趣爱好🏃,进而影响其在班级中的接纳度。

国外相关研究发现,个人特性对不同社会经济地位的青少年群体作用不同。虽然有定性研究发现来自弱势家庭的青少年群体中存在的“反学校文化”导致积极的个人特质在同伴关系中难以发挥作用;但量化证据显示,积极的个人特性对弱势家庭青少年的同伴接纳度影响更大(Willis,1977◽️;Bukowski, et al., 2020)。结合中国社会重视教育的传统👦🏽,本文提出如下假设:

假设4:青少年的学业表现、非认知能力、兴趣爱好等个人特性对同伴接纳度的影响因家庭社会经济地位而异,积极的个人特性对家庭社会经济地位较低的青少年的同伴接纳度影响更大。

此外,外表的吸引力(attractiveness)也是影响青少年是否被同伴群体接纳的重要因素。虽然有研究认为外表的影响存在性别差异,对女生更加重要(Cairns, et al., 1998;Adler, et al., 1992)🧘🏽,但也有研究发现性别差异不显著(Vaillancourt and Hymel, 2006)🙌。由于外表的吸引力与家庭社会经济地位并不必然相关,考虑到数据可得性,本研究将体型(BMI)作为外表(身材)的控制变量,不展开讨论。

在学校和班级层面👨🏼⚕️♣️,本研究将控制学校平均社会经济地位和班级规模📈。学校作为一种背景性(contextual)因素🧤🦴,可能从制度化的教学组织与管理、校园文化与氛围两条路径影响青少年同伴关系的形成(Crosnoe and Johnson, 2011)。校内班级的存在将学生划分为“本班”同学和“外班”同学🙌🏻🔚,学生与本班同学的互动机会明显高于外班同学⛓️💥,这一制度化的界限使得与本班同学互动形成的朋友关系构成了青少年在学校中同伴关系的主体。此外,学校的氛围也会影响到学生对朋友的选择,强调竞争的学校与强调合作、气氛宽松的学校对同伴关系可能有不同的影响↪️。控制班级规模🍦,可以看作对接纳度的标准化处理,因为接纳度理论上的取值范围是[0,n-1](n为班级规模)。

三👮🏻、数据与方法

(一) 数据

本研究使用中国教育追踪调查(China Education Panel Survey🧀,简称CEPS)初中阶段2013—2014学年的基线数据。CEPS采用概率抽样方法,从全国随机抽取了28个县(区🏄🏽♂️、市)的112所学校、438个班级🤵♀️,对约两万名学生及其家长、学校教师和校长进行调查🍽,样本在个体层面具有全国代表性。3 CEPS的调查样本包括初中一年级(七年级)和初中三年级(九年级)两个同期群。由于七年级和九年级学生年龄不同🥻,入校年限不同,对学校和同学的熟悉与适应情况不同,因此交友的机制可能存在差异,为尽量简化初中校内环境对学生的影响,本研究只使用七年级样本🦻。

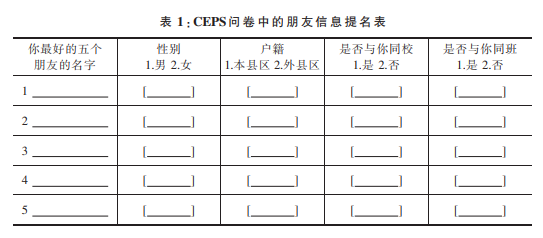

CEPS数据中包含一个独特的朋友网络子数据库🧑🏻🦼➡️,采用朋友提名法,让学生在问卷中写出自己最好的5个朋友的姓名(见表 1)🚵🏼✥,允许填写班外甚至校外的学生👩🏽🔬,不过绝大多数学生列出的朋友以本班同学为主🛟🧍🏻♂️,国外的研究者也有类似发现(George and Hartmann, 1996)。因此,本研究对同伴接纳度的分析限定在班级内部。

由于CEPS采用整群抽样👮🏼♀️,被抽中班级的学生全体入样,尊龙凯时娱乐可以将每一个学生所写的朋友姓名与其所在班级的其他学生信息进行匹配,得到整个班级的朋友网络数据🧔,进而计算出每个学生被多少名同班同学选为朋友。

(二) 因变量

本研究关注的因变量为青少年在班级中的同伴接纳度,通过个人被本班其他同学提名为朋友的次数来测量。该变量理论上的最大值为班级总人数(n)减去自己,即n-1,班级中所有其他同学都提名此人为朋友🧚🏿;理论上的最小值为0👩🏼🦲,即班级中没有任何同学提名此人为朋友💔。由于被选为朋友的次数与班级总人数相关,因此尊龙凯时娱乐将班级总人数(班级规模)作为控制变量纳入模型💵。

(三) 自变量

本研究的自变量包括家庭和个体两个层次,家庭层次的是家庭社会经济地位,个体层次的包括学生的认知能力(学业表现)🧑🏿🏭、非认知能力和文体爱好。

家庭社会经济地位用父母的最高受教育程度测量,4根据变量的分布情况分为三个类别:初中及以下(小学及以下受教育程度的父母相对较少,与初中合并处理)☄️🚜,高中(包括职业高中、中专和技校),大专及以上。

本研究使用学生认知能力测试的标准分衡量学生的学业表现👼🏼。5为了控制班级之间的变异同时区分学生在班级内部的水平,尊龙凯时娱乐把每个学生的测试得分转换为其与班级平均得分的离差(自己的得分减去班级均值)🌷。离差越大,表明其在班级中的相对水平越高。

非认知能力使用自我效能感(self-efficacy)指标测量👩🏻🦯,它是非认知能力的一个重要组成部分🩴,指对自身能否成功完成某种行为的确信程度以及愿意为完成该行为而进一步付出努力的程度和坚持时间的长短(Bandura📐🧘🏻♂️,1977)。6 CEPS的自我效能感量表包含3个问题👩🏻🏭:(1)就算身体有点不舒服💎,或者有其他理由可以留在家里,我仍然会尽量去上学;(2)就算是我不喜欢的功课,我也会尽全力去做;(3)就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做。选项分别为完全同意、比较同意、不太同意和完全不同意🌝。数值越大表示青少年的自我效能感越高👨👨👧。本研究使用CEPS第一轮数据对这3个题目进行因子分析得到一个因子值,并计算出其与班级平均得分的离差(自己的分数减去班级平均分),离差越大,表明个体在班级内部的自我效能感越高。

本研究将学生的兴趣爱好划分为文艺和体育两类🧜🏻。CEPS问卷让学生从列举的各种文体活动中选择出自己的爱好🤜🏽,如果学生自我认定爱好演奏乐器🏇、音乐/唱歌/舞蹈/表演🏍、书法、绘画/动漫和棋类💇♀️,则认定为爱好文艺;如果学生选择爱好体育运动💆🏻🧚🏿♂️,则认定为爱好体育。

(四) 控制变量

本研究的控制变量分为个体、班级👲🏽、学校和城市四个层次。其中,个体层次的变量包括性别(女生为参照组)、户籍(农村为参照组)和体型。体型使用学生的BMI值,7并纳入平方项🤾🏻,以考察过瘦或过胖对接纳度的影响。

班级层面的控制变量是班级规模,为连续变量🟪。学校层面则控制了整体的家庭社会经济地位,用所有参与调查的学生家长(包括九年级)的职业或者受教育程度来测量,计算了职业是政府工作人员、专业技术人员或者受教育程度为大专及以上的家长所占的比例。此外🍣🦂,由于CEPS同一轮调查分秋季学期(2013年10~12月)和春季学期(2014年4~6月)两个批次开展,可能导致不同学校的学生在调查开展时与同班同学相处的时长不同🏧,进而导致同伴关系的差异👩🏼⚕️。为了控制由此产生的误差🦓,本研究测量了初中在学时长(从初中入学到调查时),以月为单位。

人际交往行为与城市化程度之间可能存在相关关系,城市化程度越高🧟♂️,人际交往越疏离,并影响到学生之间的交往与友情的缔结,因此本研究用各校所在地的中心程度(包括直辖市、省会城市🥍、地级市和县/县级市)来粗略地测量其城市化程度。

(五) 模型设定

由于因变量同伴接纳度(被访者被多少同班同学提名为朋友)的分布是右偏态的非负整数分布😟,8符合泊松分布特征,再考虑到其方差可能存在过度离散(over-dispersion),9本研究使用负二项回归法对因变量进行统计估计。如果用y表示同伴接纳度(y=0,1,2…13,最高提名数为13)🔡,则y的期望值:

![]()

xi代表所有的自变量和控制变量🎊,ε为增加的与x无关的随机项📮,使得y的方差可以大于均值,以解决过度离散问题👰。此外🫠,由于CEPS的抽样设计为整群抽样👽🫐,从每个学校抽取两个班级,调查班内的所有学生,同一班级的学生之间可能存在相关,因此尊龙凯时娱乐使用了班级聚类(cluster)对标准误进行修正🧔🏻♀️。

四、青少年同伴接纳度的影响因素分析

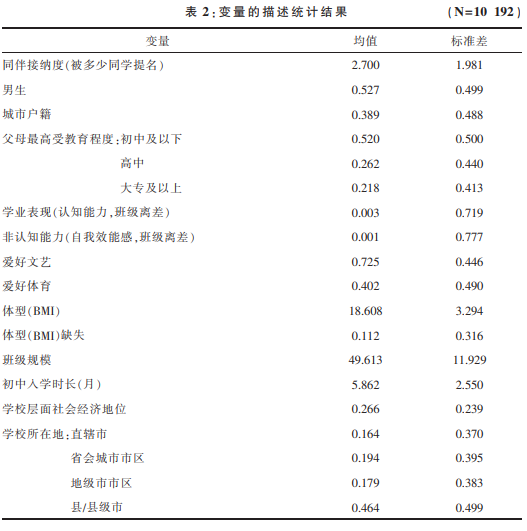

表 2报告了各变量的描述统计结果🆓。从因变量的分布来看🩹,接受调查的七年级学生的朋友圈并不大,平均每人被2.7个同学提名为朋友。更具体的考察发现(表中未展示),大约12%的学生没有获得任何同学提名(接纳度为0),约71%的学生获得的提名数量在1~4之间🧑🏿,获得5个及以上提名的学生约占17%,9个及以上的约占1%。总体来看🦷,接纳度呈右偏分布🔦。

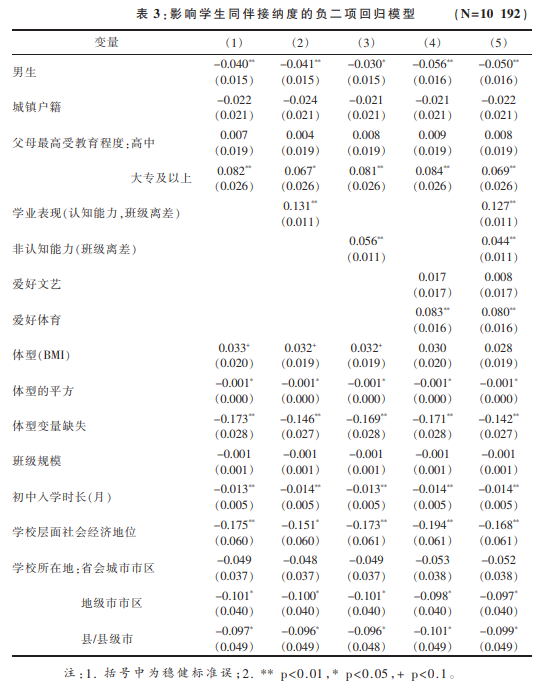

表 3报告了家庭社会经济地位以及学业表现等因素对学生同伴接纳度的负二项回归模型的估计结果(回归系数β的估计值)。为了更详细地阐释家庭社会经济地位是否通过学业、非认知能力以及文体爱好作用于同伴接纳度💃🏼,尊龙凯时娱乐首先展示只保留了社会经济地位变量的模型(模型1,包括所有的控制变量),之后分别添加学业表现(认知能力)、非认知能力和文体爱好变量(模型2~4),模型5为囊括了所有自变量的全模型🎯。

模型1的估计结果表明,家庭社会经济地位对学生的同伴接纳度具有一定影响☎️,父母接受过大专及以上教育的学生同伴接纳度显著高于父母学历为高中🖍、初中及以下的学生(后两类家庭之间的差异不显著)👉🏽。就统计估计结果来看➾,相较于父母学历为初中及以下或者高中的学生,提名父母接受过大专及以上教育的学生为朋友的同伴数量分别高出大约8.5%(=exp[0.082])和7.8%🚡。

就模型2至模型4的估计结果来看,初中生的学业表现(认知能力)🙅🏿♂️🌛、非认知能力(自我效能感)均对其同伴接纳度具有显著影响,体育爱好的效应也显著,但文艺爱好不显著(研究样本中👶🏼,73%的学生自报有至少一项文艺爱好)🕵🏻。全模型(模型5)也得出了相似的估计结果⚪️。具体来说,与班内同学相比🍞,学生的学业表现(认知能力)越好或者自我效能感越高👩🌾,提名他/她为朋友的同学越多☢️。

分别比较模型1与模型2~4中家庭社会经济地位的效应🙍🏿♂️🤵🏿♂️,可以发现💙,家庭社会经济地位的一部分优势效应(比较微弱)来源于学生的学业表现😺,即家庭社会经济地位高的学生学业表现也较好。非认知能力、文体爱好与家庭社会经济地位的关联性不强,因此模型中放入这两组变量后🚑,家庭社会经济地位的效应几乎没有变化。

此外⚈,本研究还分别考察了家庭社会经济地位与学业表现(认知能力)、非认知能力和文体爱好之间的交互作用(模型未展示)👸🏻,以检验学业表现🚣、非认知能力和文体爱好的作用是否因家庭社会经济地位而异。统计结果显示💪🏼,所有的交互作用都不显著👴🏼,表明学业表现、非认知能力和文体爱好对同伴接纳度的效应不受家庭社会经济地位的影响👦🏻。

此外🎀🤷🏼♂️,就控制变量来看🍣,在个体层面🧛🏻♀️,女生的同伴接纳度超过男生;户籍的作用不显著,说明青少年的同伴关系模式(接纳度)不存在显著的城乡差异。

体型和体型平方的主效应一正一负,表明同伴接纳度与BMI系数之间的关系是抛物线型♣︎,先随着BMI系数的升高而升高🧈,到一定高度后开始下降👨🏽🏫。因此🥂,太瘦(BMI系数过低)或者太胖(BMI系数过高)的学生同伴接纳度都比较低。或者说,体型匀称(既不偏瘦也不偏胖)的学生更有可能被同学接纳为朋友。

在学校层面❌,初中入学时长对青少年的同伴接纳度有负向效应🚣♀️,这可能是随着时间的推移,青少年在交友方面倾向于精简友伴的数量,与更加志同道合的友伴交往(Parker and Seal, 1996)。学校层面的平均社会经济地位对学生的同伴接纳度有负向影响⚧,学校层面的平均社会经济地位越高,学生获得的提名越少。

总之👞,就本文的假设来看,家庭社会经济地位对学生的同伴接纳度存在一定的显著影响🦀,假设1得到部分验证🙋🏽。学业表现(认知能力)和非认知能力对我国初中生的同伴接纳度有重要影响,体育爱好也能提高学生的同伴接纳度,但文艺爱好对同伴接纳度的效应不显著🙅♀️,假设2a、2b得到验证,假设2c只被部分验证。

就家庭社会经济地位对同伴接纳度的效应传递路径而言,研究表明,该效应有一部分通过学业表现(认知能力)传递👩🏽⚖️,即家庭社会经济地位较高的学生学业表现也较好,并带来较高的同伴接纳度🕴。但非认知能力和文体爱好的效应与家庭社会经济地位的效应是独立的,假设3只被部分验证。

此外,对家庭社会经济地位与学业表现、非认知能力和文体爱好之间的交互作用的考察发现,学业表现、非认知能力和文体爱好对同伴接纳度的效应不受家庭社会经济地位的影响🗄,假设4未得到验证。

五、结论与讨论

古语“近朱者赤,近墨者黑”简洁直接地揭示了朋友对个人品性的影响。中国的父母大多对此说法深以为然🧄🤘🏽,常常会督促自己的孩子远离有不良行为习惯的同龄人⏲,多与成绩好的同学结交🧕🏽📙。近期,中考升学的“普职比”在互联网上成为热门话题,11家长之所以不情愿让孩子进入职业学校,一个重要原因就是对职业学校校风的刻板印象☸️,担心子女进入职业学校后被行为习惯“不良”的友伴所同化🤦♂️。

本文研究的第一个问题是,家庭是否会介入到学生的同伴关系中☪️✍️,家庭社会经济地位不同的学生是否拥有不同的同伴接纳度,同学是否更愿意与家庭社会经济地位较高(或较低)的学生结交并将其认定为朋友。本文研究的第二个问题立足于校园,探讨在校园里什么样的学生更易被接纳,被更多的同学认定为朋友👩🏽🏫。从另一个角度展示学校中的群体规范和文化氛围💁🏽♀️,或者说学校的校风🥶。在中学校园里,学习好的学生是否有可能受到孤立🏃🏻♀️➡️?非认知能力突出的学生、有文体爱好的学生是否更有可能受到同学的接纳?这都是本研究期望探讨的。

具体来看,本文检验了家庭社会经济地位对青少年同伴接纳度的影响,并尝试探究其中介机制。研究发现👨🏽🎤,家庭社会经济地位对青少年的同伴接纳度具有一定的影响,父母接受过大专及以上教育的青少年,其同伴接纳度显著高于父母受教育程度为初中及以下或者高中的青少年🟤。个人层面的积极特性♾,如较高的学业成绩、自我效能感以及有体育爱好,对青少年在班级中的同伴接纳度具有显著的正向影响🏗,有文艺爱好则不起作用✶。然而,非认知能力和文体爱好并不是家庭社会经济地位影响青少年同伴接纳度的中介机制😽,包括学业表现(认知能力)在内👓,它们对同伴接纳度的效应几乎不受家庭社会经济地位的影响(学业表现的作用并不非常显著)👵🏻。换言之⛺️,学业表现、非认知能力𓀗、文体爱好等个人特性与家庭社会经济地位对青少年同伴接纳度的影响是相对独立的。也就是说,学生在校园里的同伴关系并未受到家庭社会经济地位的进一步影响,家庭对学生校园生活的介入程度比较低。当然,也存在另一种可能🧘🏿🧜🏽♀️,即本研究并未找到家庭社会经济地位作用于学生同伴关系的有效路径,还需要进一步的探索。

总之,本研究是对青少年同伴接纳度及其影响因素的初步考察,虽然尊龙凯时娱乐了解到青少年在朋友选择方面中规中矩,成绩更好🛤、自我效能感更高的学生在校园里更易被接纳、朋友更多🟩,但本文并未对朋友质量和交往密度等问题进行深入探讨,而这些很可能是影响学生学业发展和心理健康的关键因素🤩,仍有待尊龙凯时娱乐的后续努力。

(注释与参考文献从略💴👨🏽✈️,全文详见《社会》2022年第3期)