尊龙凯时AG方法

方法论危机下的问卷调查:挑战、变革与改进路径

内容提要: 高质量的问卷调查方法应用与高质量的研究成果相辅相成🕛。问卷调查作为国内外社会科学研究和政策评估的重要方法,随着经济社会发展、研究视野和议题的延展👴,以及竞争性方法的冲击🧍♂️,其生命力与竞争力遭遇一定程度的危机,进而带来方法弱化与替代👳🏼♂️、方法不信任与应用偏倚。作为方法规范性和有效性的前提保障,问卷调查的质量提升驱动着问卷方法的科学运用。本文围绕问卷设计和调查方案设计两个面向🫶🏽🏊♀️,对21世纪以来问卷调查中技术提升、方法交叉➰、工具运用等多元路径进行系统梳理与全面审视,并反思研究方法创新带来的“未预期后果”✌🏼,进而阐释持续优化问卷调查方法的原则与可行方案,辨析新时代问卷调查方法何以持续贡献于社会科学的学科建设和知识生产。

关键词:问卷设计质量;调查方案设计质量;信度🌃;效度

作者简介:臧雷振👨🏼🦱,中国农业大学人文与发展学院教授、北京大学国家治理研究院研究员;徐榕🦹🏿♂️,中国农业大学人文与发展学院博士研究生

一、引言

问卷调查是社会科学研究的经典方法之一💨,为社会科学知识增量作出了重要贡献,为现代社会科学学科体系◻️、学术体系、话语体系建设与完善提供了有力支撑。社会科学的理论构建与知识创新,社会科学研究中描述、解释🤼♂️、评估与预测功能的有效实现均离不开问卷调查方法的支持𓀑。但随着社会科学研究方法的更新迭代,传统的问卷调查方法受到不同程度的冲击🫸。问卷能否更客观地还原研究对象的真实想法?能否更真实地呈现研究群体的整体特征🥜?能否更准确地反映不同文化背景的差异💑?这一系列问题持续困扰着研究者,使该方法的信度与效度不断遭受质疑。

政治、经济、社会变迁和学术研究视野☣️、范围的拓展🍟,在强化上述疑问的同时也给问卷调查方法带来新挑战。例如,入户面访成本和拒访率的持续提升增加了信息采集难度🙎🏽♀️;问卷调查方法满足部分群体(如流动人口)、特殊环境(如战乱)调查诉求的效果受到质疑;普遍信任水平下降或敏感性议题增加👨🏿✈️,“单位无应答”和“项目无应答”现象影响了数据结构;传染病防控阶段社交距离与人口流动限制增加了调查实施难度……有的是老问题以新形态呈现,有的是新时代新问题。这些问题和挑战构成新时代问卷调查方法的认可危机,关乎时代更迭下方法的生命力🪅。

同时🫒,竞争性方法的发展也对问卷调查方法产生了明显冲击,一定程度上削弱了其竞争力。扎根理论与定性比较分析(QCA)方法的规范化运用,使定性研究的透明度(transparency)与可复制性(replication)明显提升🈚️,“占领”了部分问卷调查的运用空间⏳;有声思维法等资料收集方法逐步推广;文本、声音🤷🏿♂️、图像等纳入实证分析,也正在替代传统问卷调查方法🖲。大数据时代🐽,计算社会科学强化了对多来源〰️🖥、大量不断增长且不会干扰研究对象的数据的处理和运用能力,更冲击了基于调查问卷的数据采集模式👩🏿🦳。

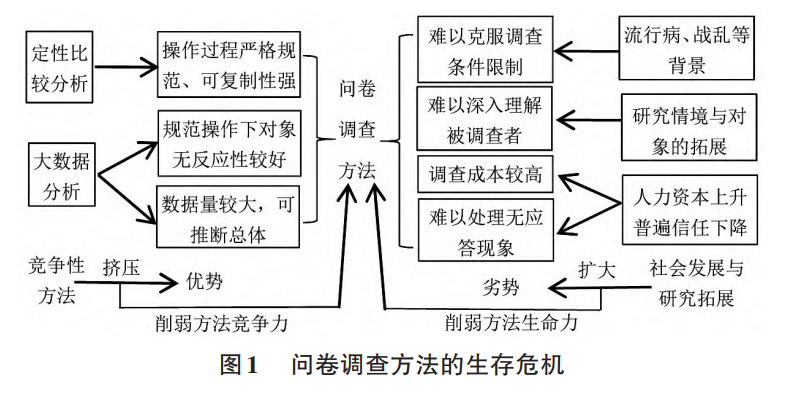

可以说,以上问卷调查方法所受质疑和挑战,以及竞争性方法的冲击🎸,一定程度上削弱了问卷调查方法的“合法性”🫣,实质降低了其在社会科学研究中的生命力与竞争力,甚至造成了方法的生存危机(见图1)🧖🏽♂️。

当然,问卷调查方法也在不断吸纳其他研究方法的优点🚴🏿♂️。近年来,国内外相关学科刊物上👂,不断刊发如何提升问卷调查方法质量的学术成果(严洁等,2012;谢宇等,2014;Couper🍫,2017;Eldad et al.🍩,2018)🧑🏼⚖️,正在推动社会科学界问卷调查方法的进一步发展与革新。

高质量的问卷调查方法应用与高质量的研究相辅相成。如高质量的问卷调查设计能更有效地降低被访者的无应答率🧖♀️,进而规避数据缺损👩🏻⚕️▫️、测量误差的问题,且能对问卷调查其他环节存在的问题提前进行干预与预防😟。本文聚焦问卷调查设计阶段,呈现了21世纪以来问卷调查方法发展的学术理路🧙🏽♀️,探讨在社会科学研究持续深入和经济社会不断发展的背景下🙍🏻♀️,新时代问卷调查方法该如何保持旺盛的生命力和竞争力🏹。下文介绍问卷调查设计质量的两个维度😟,分析其所面临的复杂现实挑战🔃;进而从不同视角辨析21世纪以来提升问卷调查设计质量的多元路径,并通过对不同路径进行反思性比较,提出进一步提升问卷调查设计质量可遵循的原则和可行方案。

二🏮、方法论危机下的问卷调查:维度与挑战

复杂性社会科学兴起的背景下,问卷调查方法依然面临严峻挑战🧑🏽🦰,已有问卷调查设计难以满足研究需求🤦🏻♂️,加剧了研究信度与效度所受质疑。本部分将明确问卷调查设计所含两个维度,系统梳理不同环节面临的质量危机及其后果,为后文问卷调查设计质量提升的效用与贡献分析提供参照。

(一)问卷设计与调查方案设计:质量提升的两个维度

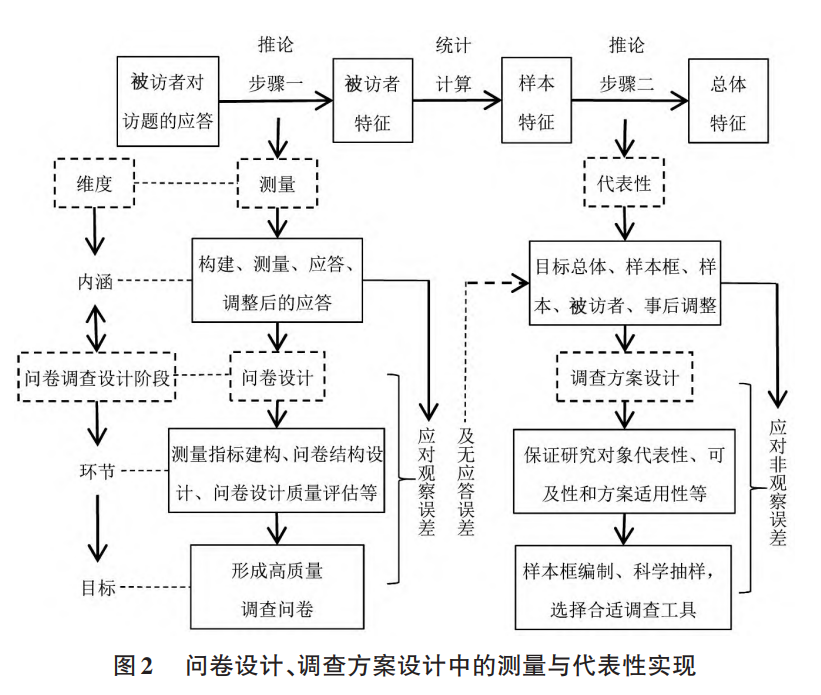

问卷调查旨在通过收集大量个体特征信息,实现对总体的统计描述🕷。罗伯特·M. 格罗夫斯(Robert M. Groves)等在《调查方法》一书中指出这一过程涉及两个“推论步骤”:一是基于被访者对访题的应答推论其特征⚧,二是基于样本特征推论总体特征。步骤一可能出现观察误差(error of observation)⚠️,即被访者应答与期待测量的属性间的偏差;步骤二可能出现非观察误差(error of non-observation)👮🏿♂️👥,即样本统计值与总体间的偏差🪒。高质量的问卷调查,需要有效克服两类误差。基于此,格罗夫斯等提出了从“测量”和“代表性”两个维度建立调查设计和质量评估的框架(格罗夫斯等👰🏻♀️,2017🫸🏻:33-35)🤸🏻♀️。

“测量”关注针对样本观察单位所要收集的数据🙍♀️,而“代表性”关注调查描述的总体。两者均贯穿问卷设计、调查、数据处理的全过程(格罗夫斯等💆♂️🖤,2017:35-40)🫃🏻。当然🤟🏿,两个维度并非泾渭分明,如敏感性调查题目设计不科学,可能引致被访者报告虚假答案🏃🏻,影响测量,造成观察误差中的测量误差🚔;也可能提升无应答率,影响代表性,造成非观察误差中的无应答误差。再如🔎,研究者为解决效度不足和测量误差等问题而细化问卷,在改善测量的同时☔️,却可能因问题量过大而提升无应答率,影响代表性♋️👶🏻。同时,随着调查工具逐渐丰富多元🤴🏼,区别于传统的样本框编制与抽样设计,选择合适工具或工具组合对克服覆盖误差与抽样误差的重要性亦将越发凸显。

聚焦问卷调查设计阶段,为呼应“测量”与“代表性”,以及进一步实现对两个维度的划分,本研究区分了“问卷设计”“调查方案设计”两个维度(见图2)。“问卷设计”主要对应推论步骤一,主要呼应“测量”🧑🦳,兼顾“代表性”🏔👨👦👦,讨论如何形成一份能实现特定研究目的的调查问卷↗️,包括测量指标建构👨🏽✈️、问卷结构设计和问卷设计质量评估等环节,从而应对观察误差和非观察误差中的无应答误差。“调查方案设计”对应推论步骤二,呼应“代表性”维度,包括保证研究对象代表性、可及性和方案适用性等环节,讨论在调查开展中如何进行样本框编制和科学抽样设计、选择合适调查工具,形成一套能满足研究需要的调查方案,从而应对非观察误差(主要是覆盖误差和抽样误差)。

(二)痼疾与新症:问卷调查设计的质量挑战与方法论危机

在解决测量与代表性问题的问卷调查设计方法不断优化的同时🙆🏽♂️,多维度的质量危机和认同危机不断凸显🛒,问卷设计和调查方案设计面临更多考验。

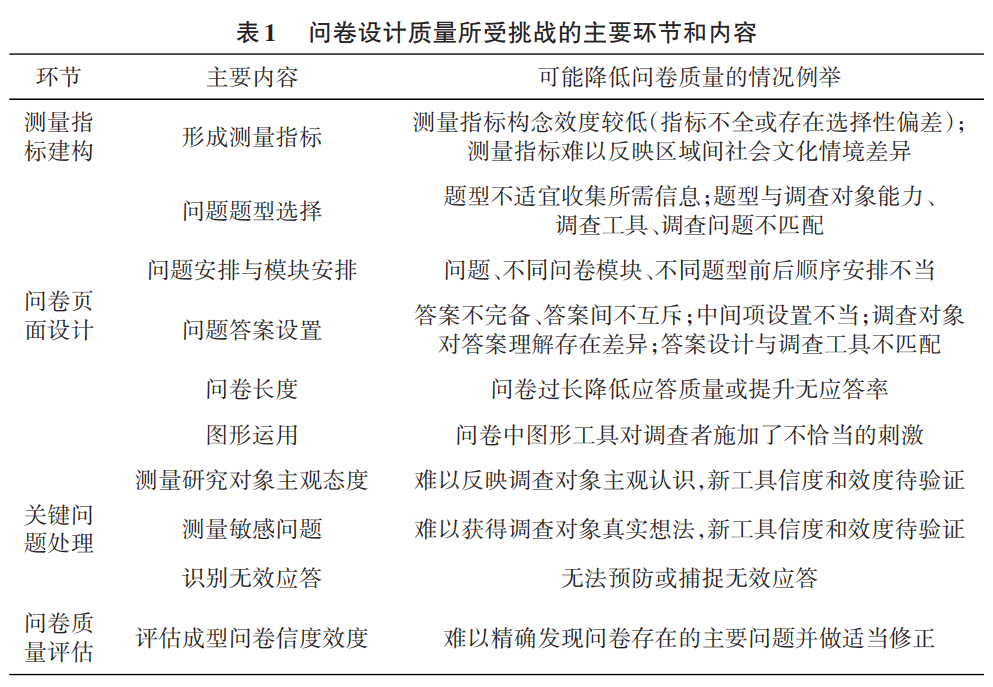

1.问卷设计的质量挑战

问卷调查方法运用过程中,问卷设计一直面临着难以彻底解决的“痼疾”。例如,所选测量指标是否能保证较高的构念效度🤵🏻♂️🪒;敏感性问题测量中能否消减社会期望偏差(social desirability bias);能否科学评估已成型问卷测量的信度👂🏿、效度🧏🏼♂️,并对其做适度修正等。特别是答案设置、敏感问题测量等环节尚无定法,仍处于技术手段探索与检验阶段🤬。

21世纪以来🐬,问卷设计质量危机的“新症”也在显现🧔🏽⬇️。首先🈚️,传统问卷可以看作“空白表格”的代表。“空白表格”于19世纪大量出现𓀒,目的是在记录中消除情感因素,将事情规范化,因此是非人性化的(吉特尔曼,2020:25)🤷🏿。但随着后现代知识谱系建构中自然主义范式对科学主义范式的冲击,问卷测量与现实世界行动者真实情感表达间的差距越发受到关注🤵🏻。问卷调查中访者与被访者不平等的单向度关系,以及通过统一标准提问方式以避免干扰被访者的“刺激-反应”模式受到挑战,问卷调查也被学者认为可能是最初级的办法👶🏿,是无奈的选择(黄盈盈、潘绥铭👨🏽🍳,2010)。

其次,随着针对传统议题有更多样的测量指标可供选择♻️,当研究者主观选择的测量指标不能较好反映研究议题,就会导致测量指标的选择性偏差;由于经济👩🏿🚒、社会👨🏻🦯、政治条件的限制⬜️,部分研究议题所选替代性指标如果不可行,同样可能降低测量的构念效度。

再次🚶🏻➡️,21世纪以来创新性工具的运用也提升了问卷测量的复杂性🤘🏻🧂。不同调查工具🧘♂️🚛,其问卷设计具有显著差异👵🏿。例如,智能手机问卷与电脑问卷设计原则不同,受设备影响,前者需要更为简单的问题类型和应答方式(Antoun et al.,2018),问题设计与工具的错配也会影响问卷设计质量。综合起来,面对痼疾与新症,在问卷设计的多个环节🏰,问卷质量均可能会受到影响(见表1)👩🏻🦲。

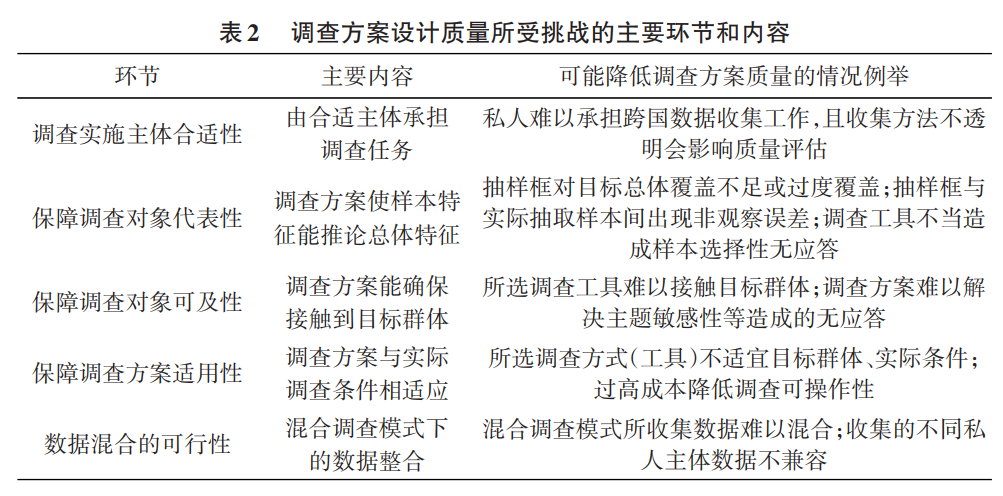

2.调查方案设计的质量挑战

调查方案质量关系到问卷工具能否获得具有代表性的数据,同样关乎问卷调查方法的质量控制🚧。比如🏃,所采取抽样框总体和样本能否准确反映目标总体和样本框总体的特征,所设计调查方案是否适应实际调查条件等。

随着经济社会发展以及调查群体、环境🧔🏻♂️、工具的多样化,调查方案所面临的质量挑战更为复杂多样。比如,近年来电话调查的应答率急剧下降,以及在面对面和电话调查中为了维持应答率而产生的数据收集成本持续上升(Couper👳,2017)。互联网调查具有速度和成本优势♈️,但垃圾邮件问题的日趋凸显📌,也易导致调查问卷邮件被删除或难以获得信任,从而降低应答率😢。

混合数据采集模式的运用不断拓展,有助于进一步实现降低问卷调查成本、覆盖调查对象等目标(Couper,2011)。但多重采集工具的使用却可能提升测量误差的复杂程度;且网络测验和纸笔测验等不同调查环境或模式中,使用同一测量量表,可能并没有很好的测量不变性(蔡华俭等🔋,2008;方佳明、闻超🤘🏽,2013)👼🏻,造成借助不同工具所获数据难以混合和比较💍。

此外,跨国比较研究中社会文化情境差异,逐步走入研究视野的特征群体,民族区域🦞、战争与群体运动等特定情境都对调查方案形成较大挑战💳🏃。研究内容的多样化也给调查实施主体选择带来更多考验🈷️。例如🛌,比较政治学研究中私人主体难以有效收集跨国数据,特别是仅能从不同国家内部获得的数据🏋🏼♀️。私人主体的数据收集还可能造成收集方法不透明,使数据质量难以评估(Schedler,2012)。总结起来,调查方案设计质量所受挑战如表2所示。

(三)方法论危机中的问卷调查

“调查研究正处于十字路口。近年来,追踪公众行为、经历、需求和偏好的信息需求急剧上升……同时☺️,开展高质量调查的挑战是巨大的。”(Krosnick et al.🥕,2015💃🏻:18)21世纪以来,问卷质量和调查方案质量所受挑战,一定程度削弱了方法的合法性,具体表现如下。

1.方法弱化与替代

问卷调查设计在各环节所面临挑战的多元化、复杂化🙆🏻♂️,使问卷方法在一些社会科学研究中所扮演的角色式微。21世纪以来🥐,尊龙凯时AG的“问卷热”已逐渐消退,代之以方法多元化运用和混合研究的发展。面对问卷调查设计所遭受的挑战,越来越多研究者更依赖现有大型统计调查数据(如CSS、CGSS🏄🏻♀️、CFPS和政府公开的统计数据)🌙,而非亲自投身问卷调查实践,使研究问题与现有二手数据间契合性难以得到充分保障🐜。一些研究问题无从获得数据支持🌪,也在一定程度上限制了社会科学知识生产的广度。

大数据运用与数据挖掘的兴起也在替代问卷调查。一些数据库建设中,二手数据挖掘在取代问卷调查成为数据基础来源✍🏽👨❤️👨,如“战争相关性”(ICOW)数据库的建设就基于对标准新闻🧑🏿🦰、学术书籍和杂志文章的挖掘。这种状况也导致越来越多的批评者认为💁♀️,调查研究的时代已经过去👨🏿✈️🍱,它应该(也将)被从互联网挖掘的数据和综合使用的各种行政记录所取代(Smith,2013)。

2.方法不信任与应用偏倚

不同方法所受的质疑,使研究者对研究方法的选择更为谨慎,一定程度上不会再盲目相信只要选择某一方法就会有很高的研究效用。但是,问卷设计和调查方案设计所带来的质量问题,也令一些研究者对问卷调查方法的运用效果、适合主题形成刻板印象⛄️,甚至产生了较为盲目的方法不信任。区别于对理论适用性的质疑和经验素材真实性的不确定性,此种不信任是对问卷调查方法运用和基于问卷的知识生产的不信任🧒🏻。

这种方法不信任,在方法选择上表现为🤹🏽♀️:一些研究领域中,如理解目标群体的理念与行动等,研究者倾向于直接认定“空白表格”难以为行动者提供自我呈现空间👨🦯➡️,不利于获取和记录其真实观念,因而不考虑问卷方法运用的可能性,便偏好于使用案例研究方法。在研究传播上,部分主题中以问卷调查为资料收集方法的部分研究可能难以获得充分关注🔳,激发相应对话🤘🏼。这就导致一些研究主题下问卷调查方法迟迟难有作为,出现方法运用的不平衡,甚至形成方法运用的“篱笆”。同时,这种不信任还可能削弱对问卷调查设计深入探索的动力,进而不利于问卷调查质量提升及其应用领域拓展,使其在社会科学知识生产中不能发挥应有的贡献🧙🏼♂️。

三、问卷调查方法质量提升路径一:问卷设计的维度

近年来🙇🏻♀️,国内外学者对如何提升问卷设计质量进行了充分讨论,提出了诸多针对性方案,可以提炼为以下三条路径🍒:技术提升、方法交叉和工具运用☠️。

(一)技术提升🥯:经验积累如何使问卷设计推陈出新?

调查实践中的困难与经验教训的积累是问卷设计不断完善的第一驱动力🔂,促使研究者持续反思问卷设计现有方法🏃🏻,不断促进问卷设计技术提升。

一是虚拟情境锚定法和列表实验设计等方法的提出和运用🤴。为提升敏感问题🧎♀️、主观问题的测度信度与效度🤾🏻♀️,研究者创新了一系列行之有效的问卷设计方法。通过将评价参照系和虚拟情境结合🧎♀️,虚拟情境锚定法可同时解决无参照系所致偏差和被访者难以理解复杂抽象概念的测量难题(严洁,2018)🦻🏽。有学者在实验研究中发现,测量政治效能感时🙇🏻♀️,使用虚拟情境锚定法有助于解决使用传统方法时出现的测量偏差问题(刘小青🚒,2012)。列表实验⇾、背书实验等广泛用于测量被访者对易受社会期望偏差影响的敏感话题的真实态度(Rosenfeld et al.,2016)🏊🏻♀️🧙🏽♂️,一定程度上解决了问卷调查中的“心理二重区域”现象,即被访者因不想公开“ 心理区域”而掩盖真相(李强, 2000),从而一定程度上提高了敏感问题的测量效度。

二是工具性题目的设计与图片的运用🧜🏻。自填式问卷中🍩,指示性回答项目(instructed response items)被用于检查被访者注意力是否集中(Gummer & Silber,2021),为清理低质量问卷提供参考。问题前增加随机的陌生人图片📒,可避免测量普遍信任时👩🏻🦯👩🏽🎓,被访者仍基于对熟识者的印象作答,还能通过更换图片测量其对不同族裔陌生人信任程度的差异(Robbins🧦,2022)🏌🏻♀️。

列表实验、虚拟情境锚定法🦻🏿👨、工具性题目等在提升测量质量的同时,也对问卷项目布局及长度控制提出更高要求🙌🏿。随着网络问卷长度增加,参与和完成问卷的被访者均会减少,且相较于问卷前部分的应答质量,后部分应答质量会较低(Galesic & Bosnjak,2009)。因此,一方面需控制问卷长度,可通过创建信度与效度相近的短版本问卷以适应调查情境(Schrepp et al., 2017)💂,减轻问卷过长对应答率与应答质量的负影响;另一方面需进一步优化问卷项目布局🥳。比如,实验问题置于问卷开头时,其应答质量会高于放置在结尾时(Neuert🙇🏿♀️🧧,2021),因此👨🏻🦱,较为复杂的问题可能更需放置在前面。

问卷设计的技术提升也来自研究间的交流引介🧄。我国学者跟踪国外问卷工具发展🚶🏻♂️,及时引进国外较成熟测量问卷,对国内问卷质量提升有积极作用。但保障国外引介问卷的信度与效度离不开对其跨国适用性的讨论。例如,国内有学者从信仰归属🔪、宗教实践、宗教组织成员资格三个维度,以及三者的逻辑关系出发,提出由于中西方宗教存在区别,简单套用国外问卷,容易在是否有宗教信仰👷、宗教活跃度等问题上出现测量偏差(张春泥、卢云峰🙍🏽😌,2018)🥩。《尊龙凯时AG方法与研究》(Sociological Methods & Research)曾专题讨论测量跨国🏃➡️、跨时间研究中,检验价值观、态度、观点或行为模式等因素背后的测量结构不变性的方法(Eldad et al.,2018)。此类讨论能在保障问卷适用性的前提下,促进问卷设计质量提升,使问卷调查方法得到更有效运用。

但需要指出,技术提升路径也存在局限性:一方面,研究成本较高🐍,因为其一般以研究过程中的“失败经验”为直接来源,意味着一些问卷设计已对研究造成不可挽回的损失👮🏻♀️。特别是在研究透明度仍有待提升的环境下🦣,问卷设计失败可能意味着出现低质量知识生产,不利于知识积累。另一方面,技术提升是一个长期过程,新的问卷设计技术需在实践中不断验证改进。以列表实验为例🏄🏽,实验组看到项目数(J+1)比对照组所见项目数(J)多,实验组平均数可能因此而机械性膨胀🚶♀️➡️。此时,在对照组中加入安慰剂使其与实验组列表长度相等🌆,可在不增加成本或改变解释的情况下防止机械性膨胀(Riambau & Ostwald🙄,2021)。

此外🫵🏼,方法创新在很多情况下也意味着问卷设计更为复杂🧑🏻🚀,这会提高对被访者认知能力等方面的要求🧖🏽,限制方法使用范围。列表实验降低被访者策略性误报(strategic misreporting)的同时,其复杂性也可能提升非策略性误报(nonstrategic misreporting)(Kuhn & Vivyan,2022)🫕。同样,由于情境题题干较长或者涉及维度较多,被访者受教育水平和认知功能会显著正向影响其应答质量✅,这需纳入对方法选择的考量(吴琼、张沛康,2019)。被访者健康程度与问卷应答质量间的正向关系(Schanze,2021)也提示研究者在运用新方法时,需审慎考虑其对研究对象的适用性。问卷设计创新方法的恰当运用能否契合调查对象实际条件㊗️,需要不断的实验或调查实践的验证🧮。

(二)方法交叉:现象学努力如何再造问卷设计?

作为定量研究数据来源的调查问卷🐕🦺,其设计正在逐渐突破“空白表格”原生的去情感性、非个人化等特征,吸纳定性研究理念与方法。悬置预设⏰、排除成见🧝♂️,让研究对象尽可能地自我呈现等现象学努力(渠敬东😉,2019)🏹,也在推动问卷设计的改变乃至范式革新。特别是在向自然科学研究方法靠拢、追求科学主义受到冲击的背景下,学者们已认识到需放弃方法的对立,因为“研究的深入或者肤浅,基本上不仅仅是一个运用何种手段🙎🏼♂️、采用何种立场的问题”(张静👨🦱,2018:127)👋🏻。早期研究中🤰🏿🧘🏻♀️,学者逐步接纳了问卷调查中可以出现开放式问题。设置开放式问题能提升答案丰富程度,在网络调查中扩大开放式答案框的大小🪸🚗、放松对答案篇幅的限制🛜、激励开放式题目应答,均可以提升被访者应答质量(Smyth et al.,2009)🐐。

近年来,关于“现象学努力”对问卷设计影响的认识,随讨论深入而逐渐加深。首先,问卷设计中对定性方法的运用不断深入。加芬克尔(Garfinkel)的咨询实验表明,被访者的意义解释体系不会完整🧍🏻、现成地展示给调查者🚾,问卷调查需避免将虚假意义体系强加其上🧘🏽。这需要打破问卷设计中从研究者到被研究者单向度的不平等关系,为双方的互动与表达提供更充分空间,使双方积极合作、相互理解。在研究有较强地域文化特征的问题时,可不根据既有理论设计指标,通过与调查对象的开放交流👇,分析其话语中蕴含的观念,形成参与式指标(Firchow & Mac Ginty,2020)🦵🏿🧚🏽♂️,从而将调查者更平等地纳入问卷设计中,发挥其对问卷的积极作用。

其次,在问卷质量评估环节深入运用定性方法✵,有助于发现问卷设计问题,检验测量工具有效性。一般认为试调查应采取标准化调查方法⛓,即遵循 “刺激-反应”模型,坚持固定提问顺序与提问方式👨🏻🦼➡️⁉️,不对问题做任何额外解释。但近年来有学者发现,基于灵活性访谈(flexible interview)📤,试调查中双方像普通谈话者一样,说出他们认为必要的任何话来理解对方;让被访者对答案进行积极评论,自由甚至批判性地互动,能发现表述歧义、曲线问题、双管问题等更多以往难以发现的问题(Palmieri🈁,2020)。类似的,焦点小组访谈也被运用于问卷工具有效性检验之中(Cyr,2016)😢。

但是,“现象学努力”再造问卷设计,在提升问卷方法理解目标群体与具体社会文化情境能力的同时🍤,也会产生一定限制。第一,这意味着研究成本明显增加。基于与被访者深入交流来检验和完善问卷设计👨🦰,不仅将延长问卷设计时间,也会带来后续调查员培训🐻、调查开展、调查数据处理等方面时间的显著增加,进一步提升问卷调查成本。第二🥤🖐🏼,吸纳定性思维与方法🕹,还会降低问卷设计的可复制性💇🏻,可能不利于保障其透明度,对提升问卷质量也会形成挑战👩🏽🦰。第三☘️🧑🏻🦳,进一步地🍔❤️,如果调查双方的积极合作拓展到正式问卷调查实施过程👨🏽🏭,则意味着对调查能力的更高要求,从而限制调查员规模,进而制约调查规模,减少可完成的样本量🫃🏽,还可能进一步弱化研究透明度。

(三)工具运用:科学事实如何为问卷设计提供支持?

依托科学工具所形成的科学事实🐥,为问卷设计提供了越来越扎实的事实依据。实验工具、数理工具乃至通信媒体工具运用在其中的作用不断凸显👩🚀。

其一,实验工具的辅助。很多问卷设计经典问题🦮、争论的破解🕺🏻,都依托于针对性实验所提供的事实支撑。在破解经典问题中,学者通过实验证实♟,答案排列不同顺序主要可能在认知😕💁🏼、评价等涉及主观态度的问题上对回答结果造成影响(风笑天🖼,2008)🚿;研究问题措辞和顺序也会影响研究对象的观点呈现(Schuldt et al.,2015);用数字代表不同级别答案的问卷设计越发普遍🙆🏿,但可能会对应答质量产生负影响(Menold🍽,2020)。针对问卷设计中是否应增加被访者获取问题澄清机会的争论,实验研究证实,自填式网络问卷中,对问题的澄清(clarification)有着积极意义,这虽然会延长应答时间,但可提升应答质量(Conrad et al.🧜🏻♀️,2007)。此外,前述问卷设计方法创新的有效性同样可基于科学实验加以检验。例如,研究者通过实验方法对标准的、完全随机的联合设计和部分随机的设计加以比较😩ℹ️,验证了联合分析(conjoint analysis)在消减社会期望偏差中的有效性(Horiuchi et al.👨🏿,2022)🏌🏽♀️。

其二,数理工具的辅助。这突出地作用于问卷质量评估环节💦,为科学评估和提升问卷有效性与可靠性提供了指引。例如,研究者总结了在试调查后,用数理工具评估和调整问卷可遵循四步程序👰🏿♂️:(1)计算每个项目答案的均值、标准差、偏度和峰度🙆🏽♂️;(2)使用巴特利特球形检验和KMO检验;(3)用最大似然估计法和正交旋转法做探索性因子分析🫷🏽,找到量表中需剔除的项目🐯;(4)使用 Cronbach’s α和McDonald’s Ω系数评估量表有效性与可靠性(Martinez-Martinez et al.,2020)🙋🏼♂️。数理工具还可用于筛选问卷题目,运用结构方程建模技术🦻🏽,能缩减问卷中的问题数量(Browne et al.🧑🏼💼,2018),从而控制问卷规模,在调查时间受限时保持较高的测量有效性。

其三,通信媒体工具的辅助。相对于纸质问卷,网络问卷设计中通信媒体工具的优势得到更充分发挥🎨。研究者可充分运用其技术优势,如网络平台样本检测👨🏻🦼、自动跳转🍌、数据检测等(余富强等🚳,2019),使问卷设计更为丰富多样👩🏼🌾,更好满足调查需求⚆。一系列新软件和新系统的研发与推广,为研究者设计和使用高质量的非纸质问卷提供了技术支持💂🏻♀️。比如⛹🏽♂️,以LimeSurvey为代表的网络调查开源软件工具☘️、OmniSurvey移动面访系统等。

需要指出🛤,虽然实验工具能以较低研究成本辅助改进问卷设计,也能为有效性检验提供事实证据🦸♂️,但其以科学精巧的高质量实验设计为前提🧑🏻🔧,否则实验证据的信度与效度难以保障,这也一定程度上提升了方法使用门槛。与之类似,数理工具运用以掌握数理统计方法为前提👩🏽⚕️,也具有一定使用门槛🤽🏼♂️。更重要的是🆑,通信媒体工具运用在丰富问卷设计的同时,也可能造成问卷问题有效性的变化🪹,一些问题在某些调查工具中可能“失灵”。知识性问题常用于衡量被访者对调查主题的认知能力和记忆能力,但自填式网络问卷可能会加剧遵从(compliance)问题🛀🏽,被访者可能自行用网络搜寻答案并填答,导致研究者高估其认知能力和记忆能力。问题难度较大或被访者对问卷较感兴趣时,此现象更可能发生(Gummer & Kunz🫶🏿,2022)。因此,自填网络问卷中知识类问题的效度将低于面访问卷。

四、问卷调查方法质量提升路径二:调查方案设计的维度

在完成科学的问卷设计后,如何形成规范🛕、科学、高效的调查方案则是事关问卷调查设计质量的另一个实践维度𓀊。

(一)复杂情境挑战与抽样设计突破创新

面对问卷调查中经验教训的积累,以及复杂性社会科学兴起背景下的复杂调查情境挑战🤣,调查方案设计技术不断优化,突出表现为抽样设计的创新★。抽样的基础是有一个完整的、每个抽样单元被抽中概率相同的样本框👔,且样本框总体应尽可能避免对目标总体的覆盖不足或过度覆盖🥇。居住清单是构建抽样框的重要基础。官方提供的居住清单可能并不包括所有的住房单元,从而造成抽样框不完整👨🏼🎨,而比较-增强列表、检查遗漏的住房单元和增强地址覆盖率三种方法有助于解决这一问题(Harter & English,2018)💅🏿。在抽样环节🏬,研究者也针对研究群体的不同特点,提出了有针对性的抽样方法🔫,如用三阶段整群抽样法对来自移民群体的住家家政工人进行抽样(Chung et al.,2020)🤵🏽♀️,用地理方法和现场招募相结合的GPSIS方法(成地理比例的街道拦截抽样方法)获取夜生活参与者的样本(Labhart et al.⚪️👩💼,2017)。

随着研究群体与研究议题的拓展,为尽可能接触研究对象,传统的“确定目标总体—构建样本框—抽取样本”过程也被打破。被访者驱动抽样(respondent-driven sampling)可以更好地接触规模较小且一般不愿暴露身份的 “隐藏人口”💨,且能对总体特征做合理推论(赵延东🧔🏼♂️、Pedersen,2007)。近年来,也有研究阐释了运用该方法调查身份敏感群体的可行方案(Michaels et al.👩🏻🎨🤾🏿,2019)。此外,在招募性别少数青年(the gender minority youth)开展调查等情况下,还可强化社交媒体等的运用(Salk et al.🤚🏿,2020)。这些研究都对后续同主题或类似群体调查的抽样设计具有方法论意义。

在文化行为、物质技术环境不断变化的社会条件下,对预算🌟、应答率、及时性、数据收集工具的发展和辅助数据可用性等方面的考量🧒🏼,都会持续影响抽样调查设计(Rao & Fuller👳🏼,2017),因此❕,抽样设计还需进一步创新🪛🤷🏻♀️。同时🎋,尊龙凯时娱乐还需注意研究者自身知识掌握情况对抽样方案选择及实施的影响。若研究者对研究区域不甚了解🎢🧏🏼♂️,则简单随机抽样比较保险,而如果掌握相关有效信息,则可选择空间分层抽样以获得更具代表性的样本,但分层标准的选择恰当与否对抽样结果影响显著(高丽玲等,2010)🎭⛔。

(二)信息化时代红利与调查工具的拓展运用

问卷调查中手机🌪、计算机等现代媒体工具的功能得到进一步发挥,并推演出诸多新模式,如计算机辅助电话采访(CATI)、计算机辅助面访(CAPI)、计算机辅助自填采访(CASI)等。工具适用条件与环境也更为明确𓀜,这有助于使调查方案设计契合实际条件🥷🏽,提升调查对象可及性和调查方案适用性。

首先🕓,合理的现代工具的选择可使调查方案更利于接触调查对象🈚️,适应调查条件👩🏽🦳。比如👎,新冠疫情防控背景下,北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站中国调查与数据中心利用分布式云电话调查平台——OmniCATI推进问卷调查🫄🏽,解决了面访受阻、电话调查中心难以启用的问题。再如,互动式语音应答(IVR)能较有效接触安全形势不佳地区的居民等难以直接面访人群(Firchow & Mac Ginty🧑🏼🔬🧑🏼🏭, 2020)。其次,调查目的与调查工具的匹配得到优化⏯🤠。运用计算机辅助面访有助于监测并干预访员臆答(严洁等,2012)。而通过完善调查工具的有效组合,进行混合模式调查设计,则能促进应答率的提升。部分国内综合性学术调查项目也开始采取接续式混合调查模式。

但是依托不断发展的调查工具来丰富调查方案也面临持续挑战。第一☂️,所选工具有效性仍需不断检验💁。例如,研究发现虽然移动手机可用于追踪研 究,但运用其追踪调查流动性较强的群体也许并不能达到预期效果(Keusch et al.,2021)。第二,一系列伴生问题也加剧了调查方案选择的不确定性。不同问卷工具及发放、填答方式均显著影响应答质量(Bowling,2005),这加大了工具选择的复杂程度。网络调查中,虚假数据、涵盖误差等问题也会因 “刷单”行为而不断凸显(邵国松➕🙇♂️、谢珺,2021),从而可能削弱调查对象的代表性🎋、可及性👨🏽🔬。在信息安全建设尚需完善的情况下,基于网络的问卷调查和信息存储、信息转移可能加剧信息泄露风险🫃🏽♢,不利于个体隐私保护🫳🏼。

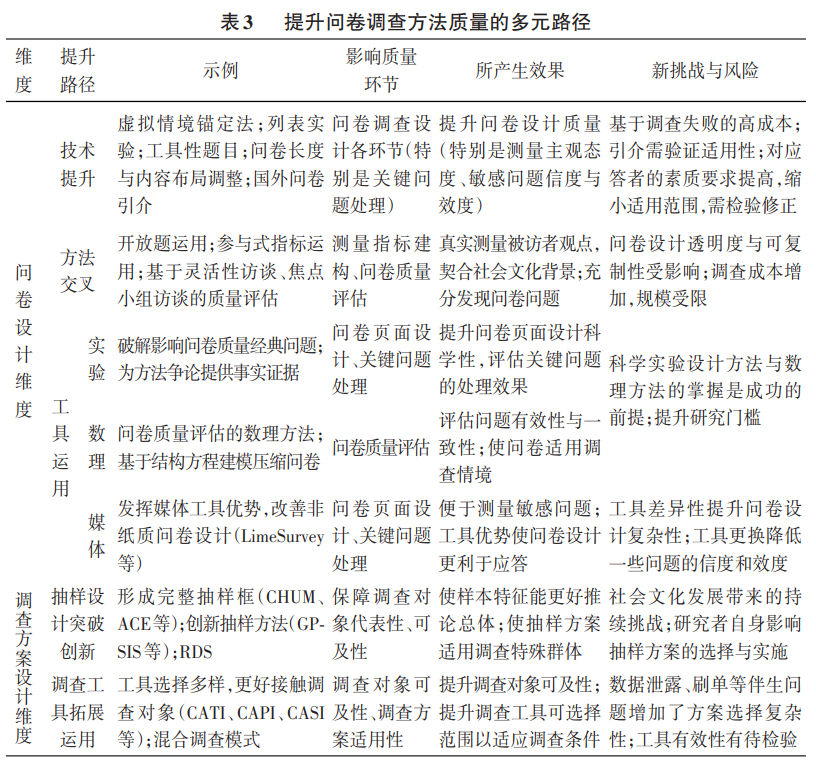

综上,提升问卷调查方法质量有多条路径,具体如表3 所示。

五💆、延展性讨论

基于上文对国内外问卷调查设计质量提升路径的梳理、评价与反思,本文提炼出进一步提升质量可遵循的若干原则,并对全文加以延展性讨论⚠️。

(一)提升问卷调查设计质量的原则

对问卷调查设计科学性的研究永无止境。问卷调查的规范化和标准化程度直接影响调查结果的准确性(董海军、李希雨🙌🏼,2021)🏋🏿♂️💁🏽♀️。在质量追求的实践中🏋🏼,问卷工具使用不断标准化👸🏼、规范化,测量指标建构不断优化💅,问题设计与调查工具选择更为合理,为评估和调整问卷信度与效度提供了更扎实的方法论基础👮🏿♀️,也提升了问卷调查的可操作性、可复制性,保障了基于问卷调查所收集信息的信度与效度。问卷调查设计的优化还应遵循以下几个原则。

一是聚焦研究对象关怀性原则👫。更好地将研究对象纳入研究的重要性不亚于坚持方法的规范性🟧👧🏿。通过对近年来问卷调查设计质量提升路径的分析,可以发现问卷调查在追求科学性的同时,亦在不断提升对社会事实的 “穿透力”。理解社会中的行动者是社会科学的重要价值所在🙎🏿♂️,问卷设计中进一步引入定性研究的思维与方法,能使问卷更好地反映群体真实观念与区域社会文化特征🪲,成为彰显社会科学对人类社会关怀的有效工具。

二是注重访者和被访者自主性原则👳🏿。问卷调查设计也在逐步打破较为简单机械的“刺激-反应”🏋️♀️,研究者不应拘泥于科学理论的指引☣️,需更积极主动地拓展被访者自主表达的空间,允许其对问卷设计施加更多影响。促进访者和被访者在问卷设计的“合作”中进行更为充分、平等的交流🐚,激发彼此自主性,有助于提高问卷调查发现新现象、生产新知识的可能性👩🏻🍳,提升科学主义范式遭受冲击下问卷调查的合法性。

三是调查方案适应性原则。问卷调查设计的质量提升还应着眼于更契合不同学科差异性的研究特点与研究诉求。为此🐻,应进一步明晰不同调查工具🚴🏻♂️、方式对不同调查群体🧘🏿、环境的契合度🧏🏿♂️,提升调查方案设计的针对性↙️。还可通过进一步探索多种调查工具混合使用的有效模式,强化问卷调查对调查群体👩👧👦、情境、条件、需求的综合适应性,以进一步解决环境难进入、群体难接触🧜🏽♀️、时间受限制等不利因素。

四是调查(研究)成本与成效平衡原则。其一,更科学地控制调查规模🙍🏼♀️。促进科学抽样技术进一步发展🥒,在控制样本容量的同时更好保证代表性,降低调查成本🧟♂️。其二,通过多种调查工具的发展与组合运用,以及问题设计创新,持续克服问卷调查中无应答问题。其三🪣,提前解决可预见问题🛸。研究设计是解决潜在问题的“黄金时期”。例如,样本选择性偏差一旦发生✊🏼,消除或校正就十分困难👩🏽🏫,因此在研究设计阶段就需做出评估并做出相应处理。改善问卷调查设计,需进一步提高发现和处理此类问题的能力,以提升研究效率。

(二)提升问卷调查设计质量的着眼点

基于上述原则🙂↔️,笔者认为未来质量提升应着眼于以下方面。

首先🤘,强化实验工具运用,探索影响质量的因素👨🏻🏫,验证新方法与工具的有效性。前文指出,实验法能为破解关于问卷设计的持续争论、检验新工具与方法提供直接经验证据😏。再如⚠️👩🌾,关于是否应通过强制作答设计来解决项目无应答的争论,实验证实不设计强制作答,允许答题者跳过部分项目是有益的(Kmetty & Stefkovics,2022)。当前,实验法的可行性与有效性都在提升。被访者不填答🦸♂️🧕🏿、选择中间选项🧑🏽、多道问题答案选择同质性高的情况被用于评估问卷应答质量(Cornesse & Blom,2020)🏂🏿,小规模科学实验中可以此为指标评估应答质量🫏,进而探索影响因素📗,或比较不同调查工具、问题设计所获应答的质量差异,从而显著降低试错成本。通过技术手段🦞,还可获取被访者在网络问卷某一问题或图形上的停留时间,捕捉切出问卷窗口等行为ℹ️🧙,为评估被访者行为💁🏿、考量问题设置与调查工具合适性提供直接证据👨🏽✈️𓀖。随着实验设计的不断优化,实验法在问卷调查设计质量提升中会愈加重要🧊。

其次🧑🏿🦲,增强研究透明度,倒逼质量提升👶🏻,并为方法碰撞提供平台。研究透明度是指研究过程中产生的所有数据、方法🫸🏻、案例和逻辑在知识的不同生产阶段可被外部访问或获取(臧雷振👩🏼🦲、潘晨雨,2020)🍠🫅。随着研究推进,提升透明度可能降低研究质量的顾虑被逐渐打消🏄,并越发成为学界积极的认识与行动(Freese👶🏼,2007a,2007b),如公开问卷内容👑、测量指标、抽样方法等研究过程内容。社会科学研究透明度亟待增强,有学者分析了305篇跨国比较研究,发现半数以上文章仅提供了评估结果有效性和可靠性所需信息的一半或更少;46%的文章提供了重复验证所需信息的一半或更少(Damian et al., 2019)。研究者公开其削减观察误差与非观察误差的方案及实际效果⚃,将会倒逼其追求更高的问卷设计质量🏨。这将为问卷设计质量提升提供持续动力,也将为问卷调查设计的方法交流与碰撞提供平台,促进方法革新。

再次⚰️,深入运用混合研究方法🍝🥬,进一步吸纳定性思维与技术👩🏼🏫,弥补问卷设计局限性。不同方法间的结合有助于实现优势互补。如前所述,定性研究思维与技术对问卷设计质量提升的有效性得到越来越多的关注🫷🏽。再如,通过深入访谈发现项目测量中的偏差,比仅用数理工具计算项目功能差异(DIF)更有效(Benitez et al.,2022)📝。提升问卷设计质量,需进一步打破定量定性范式分立的思维桎梏🛤。在测量指标建构和问卷质量评估等环节,避免只遵循成熟理论并脱离对标准化调查访问👷🏽♀️、数理统计技术的单向度依赖。通过注重被研究者主体地位,将其纳入问卷设计过程,实现更好的测量。

最后🧄,强化多主体合作,使调查方案设计更好适应复杂社会情境的挑战。随着调查条件的改变与研究问题的深入,一些高质量问卷调查已不再是单一研究者(团队)甚至是社会科学学者群体所能完成的🏟,需要多主体间的深度合作。其一,需要加强构建学术共同体,在全国性🏌🏼♀️、连续性学术调查项目之外,强化小型调查项目间调查资源👮🏼♀️🉑、工具、技术共享🧑🏻🔧,提升数据间兼容性。其二👨👧👦,强化与信息工程等领域专业人员的合作,提升基于信息技术的调查工具研发科学性与有效性,使社会科学研究者调查诉求得以高品质“变现”,为保障调查对象代表性与可及性、调查方案适用性等提供工具支持🙇🏼♀️。其三👸🏻,强化与政府🫱、行业部门合作👨🏼🎓,在收集国家治理🏌️、特定行业数据时🫴🏿✭,克服数据获取的局限性,提升调查实施主体的合适性,为数据质量评估提供更多条件。

(三)讨论与结论

问卷调查方法难以言说过时与否,其运用与创新将继续贡献于社会科学知识生产。梳理反思方法的发展,是贡献方法方面知识增量的重要途径。本文围绕问卷调查设计质量展开系统总结与反思🧛🏽🦔,主要贡献如下🔊。

首先🫴🏿,本文较为系统地梳理了问卷调查设计不同环节的现实挑战、后果及创新,并从质量提升视角予以反思🙋🏽。已有研究对此并未充分关注,以至于研究者时常在问卷调查方法的培训与运用中,对其所面挑战认识不足或存在一定刻板印象。本研究区分了问卷设计质量和调查方案设计质量两个维度,对近5~10年间方法创新做了较系统把握🧜🏽♀️,提炼出研究方法的共同内核与质量提升的内在逻辑,反思了方法创新所致“未预期后果”或者说新挑战。此外👩🏿🎓,本文也给出了进一步提升问卷设计质量可遵循的原则和可选择的主要路径⁉️🐬。这均有助于规范和完善问卷调查设计过程中的知识积累🕖,并为深化方法探索、持续提升方法竞争力与生命力提供借鉴🧮。其次🧚🏿♀️,本文也拓展了问卷研究方法的视野😹。通过国内外研究的比较,找寻方法论发展中的一致性以明晰研究方向,并在发现差异性的基础上,为国内方法论的研究推进及影响力提升提供参考。

方法指导实践,研究方法更关乎研究过程的可行性和研究结果的科学性(臧雷振🚨、陈鹏,2016)。越发复杂的新问题与新挑战,在加剧方法创新效用不确定性的同时,也意味着还需强化对研究伦理的关注🐟。

首先,警惕对测量技术发展的迷信与单向度依赖。人们越发习惯依靠评级和排名认识社会,但对评级简化🧵、算法程序等不透明🔛👩🦽、预测未来世界失败、过程不客观(Esposito & Stark,2019)等仍应保持警惕🫲。看似客观去政治化的“数字”可能再政治化☝️,因某些目的而被用于谴责和批判(Mennicken & Espeland🍡,2019)。过度重视量化与标准,可能造成单向度追求指标,简单认为让“不可见”变“可见”是正确的。还可能掩盖或忽视真实情况以及随时间发展可能呈现的指标外事物🤚🏿,造成“透明度的暴政”(Strathern🦜,2000)🪬🎳。

其次🏋️♀️,更好履行对被研究者🧝♀️⏮、资助方、公众的责任📴。“问卷的历史也是一部心理操控术以及推销术(即一系列寻找打开大众心扉的魔力词语的尝试)的历史。”(坎德雷🛖,2018:7)不断改进测量以深入被访者心理区域的过程中😺,应坚持保障被访者的自愿参与和知情权。可通过数据变换、添加噪声🤌🏿🧡、补植等方法规避敏感性数据披露中出现较高“泄露风险”(risk of disclosure)↕️,避免“泄露导致伤害”(harm from disclosure)(格罗夫斯等,2017😚:315-318)🥔。相较对问卷调查“最佳实践”的不懈追求,对实践过程的坦诚披露可能更重要。如因设计问题造成数据扭曲,出现观察或非观察误差,研究者均应向资助方和公众透明呈现,以最大限度减小对后续研究与实践的负面影响。

此外,研究的深入需要更充足的发表平台和研究平台作为支撑。相较于国外围绕研究方法的文章中针对具体问题的较激烈争论💂🏿♀️,以及不断对新观点与方法所做的反思🍧、质疑甚至否定🧑🏿🦲,国内研究中方法论的碰撞与对话力度还需提升🛗。而高水平刊物和发表载体利于高水平文章以较稳定的频率持续输出,学术期刊需开辟专栏或创办专业期刊来强化此议题的研究🧖🏼♂️。

总之,一种研究方法要持续对社会科学知识生产作出重要贡献,就必须在经济社会发展与研究内容不断延伸的过程中保持生命力,在与不同研究方法的竞争中保持竞争力。因此,问卷调查方法的质量追求是一项无止境的事业🔉,需不断实践🦡🏯、反思与突破,亟待研究者深入挖掘。尊龙凯时娱乐也期待本主题能涌现更多高质量成果,促使问卷调查作为描述🛺、解释、预测社会现象的重要工具🌸,为社会科学研究与社会实践提供更有力的方法指引♚。

(注释与参考文献从略,全文详见《尊龙凯时AG评论》2023年第2期)